La verruga vulgar, llamada coloquialmente en nuestro país, ¨cadillo¨, es un crecimiento cutáneo no canceroso que se presenta cuando un virus designado como virus del papiloma humano (HPV, por sus siglas en inglés), infecta la capa superficial de la piel. En la mayoría de los casos, las verrugas tienen un aspecto repugnante, una superficie áspera como la lija, se elevan como un tepuy y exhiben un borde claramente definido. Comúnmente ocurren en los dedos de las manos, brazos, planta de los pies y genitales, pero pueden presentarse en casi cualquier parte del cuerpo. La verrugas en las plantas de los pies se llaman verrugas plantares, en tanto que las que ocurren en el área genital se llaman verrugas genitales. Por lo general las verrugas no son dolorosas. Sin embargo, cuando aparecen en zonas en las que están sujetas a presión o fricción, como la planta del pie, pueden volverse extremadamente sensibles. Con frecuencia, las verrugas se ¨autolimitan¨ y desaparecen por sí solas, es decir, cuando el cuerpo y su sistema inmunológico adquieren sabiduría y deciden establecer una respuesta ofensiva para eliminarlas, lo que a menudo suele ser exitoso. Pero también, las evidencias indican que el cuerpo puede ser incitado a desplegar una ofensiva a través del uso del poder de la sugestión.

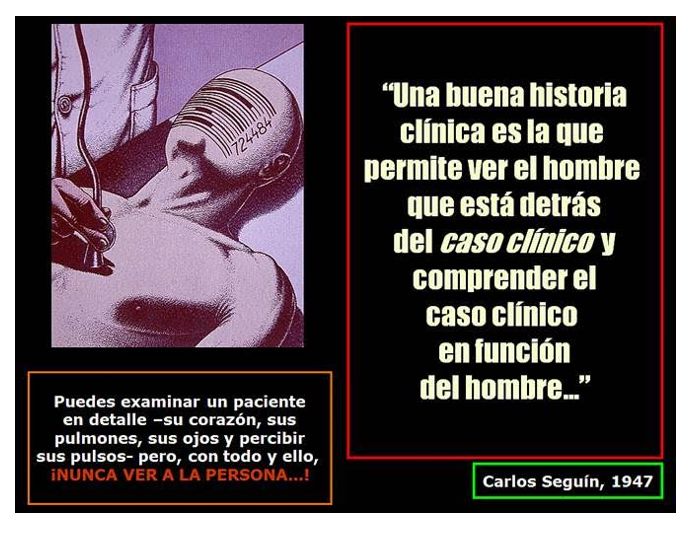

¿¡Sugestión en medicina…!? Médico que se precie, aunque las evidencias lo abrumen, no creerá en nada que no esté en el Manual Merck o en el libro de Medicina Interna de Harrison. Lo he reiterado… al entrar en la facultad de medicina nos alisan las neuronas con un cepillo de dura cerda, así que perdemos toda la candidez que traíamos de nuestras casas, y por ello, las creencias y supuestos, tienen que pasar al través del fino tamiz de la ciencia, no dispuesta a pactar con necedades ni hechos no comprobados. La hipnosis médica podría considerarse como el uso deliberado del poder de la sugestión para beneficio terapéutico, y vea usted, en estudios controlados que incluyeron a un total de 180 personas con verrugas, el uso de la hipnosis provocó el retroceso de las verrugas a un grado significativamente mayor que ningún otro tratamiento tópico, placebo o ácido salicílico local. Otro estudio encontró que el falso tratamiento con una máquina de rayos X, pudo provocar que las verrugas en niños desaparecieran…

¨No te intimides por médicos y enfermeras, pues aún

cuando te encuentres hospitalizado, todavía eres un ser humano¨.

Hay situaciones impactantes en nuestra niñez que suelen grabarse a hierro y fuego en el dúctil cofre de nuestra memoria. Son especialmente aquellas que nos produjeron vergüenza, inferioridad o dolor. Creo que fui el único de mi familia de nueve hermanos donde los cadillos hicieron nido; los dedos de mis manos y particularmente el extremo distal de mis dedos, cerca de las cutículas en la base de las uñas, el sitio escogido por las malhadadas excrecencias para tomar asiento a sus anchas. Me producían bochorno y alejamiento. Mantenía las manos en mis bolsillos o me sentaba sobre ellas para que no me las vieran. A veces las rebanaba con una hojilla de afeitar ignorando que la sangre que manaban transportaba el virus trasmisible. Entre tanto tapujo y haceduras de loco, un día mi madre me hizo mostrarle las manos a ver qué secreto tan particular escondía en ellas…

¨¡Ah… si son cadillos! Nada que mate o quite el sueño¨, exclamó con dejo de indiferencia. Comenzó la quema infructuosa con lápices de nitrato de plata… Era entonces imperativo enviarme a un dermatólogo, y un ¨baisano de la misma buebla¨, el doctor David Saer, debía conocer de mis granujos y tomar acciones contra ellos. Con una inyectadora de insulina y una fina aguja harto hervida y con punta de anzuelo, colocaba en el insignificante espacio periungueal anestesia local: procedimiento por cierto muy doloroso que ni un pujido me sacaba, pero mis ojos se inundaban de lagrimones denunciantes; y aún más doloroso cuando eran muchas verrugas al tiempo; luego, las fulguraba con un artilugio enchufado a la red eléctrica que colgaba de su pared; un ruido como de chisporroteo, humo, olor a carne quemada, escara necrótica y al cabo de un tiempo se caía el tejido muerto… pero no siempre el tratamiento era exitoso… y las execrables carnosidades volvían por sus fueros y territorios ya dominados… De tanto ferrete y humo mis dedos quedaron deformes hasta el presente; no obstante, mi madre insistía una y otra vez en que volviera pero ni con amenazas lograba llevarme de vuelta a mi inquisidor y verdugo.

¨Acepte el dolor y el desencanto como parte de la vida¨.

Ya yo me había resignado a mi suerte…, viviría con aquellos malos vecinos y su repulsivo aspecto por lo que me quedara de vida. ¡El vaso medio vacío de la adolescencia…! Pero Dios da el frío y da la cobija: en una ocasión, acompañando a mi madre al, nos topamos con una amiga de ella con quien se trenzó en amena conversa; la misia observó de soslayo mis dedos quemados y al enterarse de que todo aquel estropicio era debido a la fulguración de mis cadillos, sugirió a mi madre un simple tratamiento que ¨nunca fallaba¨. Mi madre sonrió, no le creyó y luego me dijo que ella, ¨no creía en fantasmas, aparecidos ni gatos enmochilados¨. Así que, o iba donde el ¨baisano¨ a repetir mi sufrimiento, o me quedaba con mis cadillos. Yo había escuchado con especial atención la conseja herética, las prácticas recomendaciones de la doña y decidí por mi cuenta, ponerlas en práctica.

Me fui a la pulpería del señor Francisco García Maya impregnada de olor a pescado salpreso, que quedaba subiendo por la Avenida Bolívar a dos cuadras de mi casa. Él se encontraba matando moscas en el mostrador con un lanzallamas casero: una lata del insecticida Fleet a la que se colocaba sobre el extremos distal del tanque del veneno, un cabo de vela encendida precisamente en el trayecto del líquido de aspersión; cada vez que impulsaba el pistón, salía un chorro de candela que tomaba por sorpresa a la legión de Musca(s) domestica(s) que pateándolo todo, festejaban con alborozo. A mis ojos atónitos, ¡Aquel lanzallamas era fascinante…! Y podría estar todo el día presenciando y rememorando aquella faena, pero no…, no debo distraerme de mi relato.

Le pedí a su madre, misia Cora, una viejita poco amable con cara de perro pequinés, que me regalara un cristal de sal marina. Afortunadamente, sin preguntar para qué la quería, me acercó una bolsa y yo retiré uno como de dos centímetros de diámetro. Fui a mi casa y me dirigí a la máquina de coser Singer de mi mamá. En unas primorosas gavetas con arabescos dispuestas en línea vertical y a la derecha del artefacto, sabía que guardaba cintas de colores. Escogí una delgada y roja de una longitud como de cinco centímetros. Con ella, até firmemente el cristal de forma tal que no se saliera y dejé un largo cabo sobrancero…

Subí por la calle canturreando mentalmente y me devolví por la misma avenida, y sin voltear la mirada hacia atrás, dejé caer distraídamente el cristal y su señuelo rojo en la certeza de que alguien, atraído por su aspecto, lo tomaría del suelo. Allí precisamente radicaba la magia y la contra; aquél mortal que lo cogiera en sus manos recibiría mis cadillos al tiempo que desaparecerían de las manos mías… Egoísta tratamiento, ese de tirarle a otro nuestro sufrimiento. No es que mucho me interese y puede que usted no me crea, pero en pocas semanas las excrecencias se habían ido de mis manos para siempre quedando sólo las deformes cicatrices que las fulguraciones previas que el ¨baisano¨ me había regalado… No me pregunte por favor por el otro cristiano que recogió el señuelo; con dos padre nuestros y un avemaría rezados con fervor infinito, había yo ya quedado exento de culpa. Cuando entré en la facultad de medicina ni se me ocurrió comentar mi experiencia al pasar por la Cátedra de Dermatología ni proponer tan primoroso tratamiento; era sitio donde tanta ciencia flotaba en el ambiente, extraños e impronunciables nombres de patologías de la piel y sus faneras surgían como diagnósticos diferenciales y donde lo que no curaba la cortisona, era cáncer… Como puede aprenderse de mi relato, fungí de mi propio chamán echando mano de la transferencia terapéutica o curativa cultivada y empleada por la medicina mágica tradicional de algunas culturas primitivas consistente en traspasar el espíritu de la enfermedad a un animal o en su defecto, a otra persona…[1]

¨Nunca cortes lo que puede ser desatado¨.

[1] En relación a «Cien Años de Soledad», el simpar García Márquez relata en una entrevista concedida a la Revista Nacional de Cultura de Caracas, que durante cinco años tuvo golondrinos –absceso tuberoso de Velpeau: una infección de las glándulas sudoríparas de las axilas- recalcitrantes a todo tratamiento, que como en el caso de mis cadillos no le dejaban vida; pues bien –curioso caso-, decidió transferírselos al protagonista de su novela el coronel Aureliano Buendía, siendo así que mediante la traslación del espíritu de la enfermedad, se le quitaron a él…

¿Por qué será que los médicos no podemos tener comportamientos naturales como las demás gentes?, tal vez porque como antes dije, se piensa que nuestras creencias son artículos de fe y deben ser tamizadas a través de los poros ultramicroscópicos de eso que llamamos ciencia. Lo que no pasa, no puede ser aceptado. Nos sentimos suerte de clase ¨suprahumana¨ y científicos a ultranza; no nos andamos por las ramas de la superchería, de las gallinas negras, de los conjuros, de los despojos ni del mal de ojos. En la mocedad de mi ejercicio médico me avergonzaba pensar que mis profesores pudieran sospechar que ¨alguna que otra vez¨ usara placebos, no otra cosa para mí, que vergonzosos engaños; pero me reconfortaba saber que mis pacientes mejoraban con ellos.

¿Por qué será que los médicos no podemos tener comportamientos naturales como las demás gentes?, tal vez porque como antes dije, se piensa que nuestras creencias son artículos de fe y deben ser tamizadas a través de los poros ultramicroscópicos de eso que llamamos ciencia. Lo que no pasa, no puede ser aceptado. Nos sentimos suerte de clase ¨suprahumana¨ y científicos a ultranza; no nos andamos por las ramas de la superchería, de las gallinas negras, de los conjuros, de los despojos ni del mal de ojos. En la mocedad de mi ejercicio médico me avergonzaba pensar que mis profesores pudieran sospechar que ¨alguna que otra vez¨ usara placebos, no otra cosa para mí, que vergonzosos engaños; pero me reconfortaba saber que mis pacientes mejoraban con ellos.

Entonces no alcanzaba a intuir que envuelto en ese placebo iban mis fervientes deseos porque aquel ser humano que tenía enfrente y me empeñaba en conocer, mejorara, pues como es sabido la mayoría de las veces el paciente sufre de temor al dolor y a la incapacidad, a la enfermedad y a la muerte, y de allí, el efecto terapéutico de mostrarles que se encuentran bien y que sus angustias muchas veces sólo son creaciones fantasmales de la infancia.

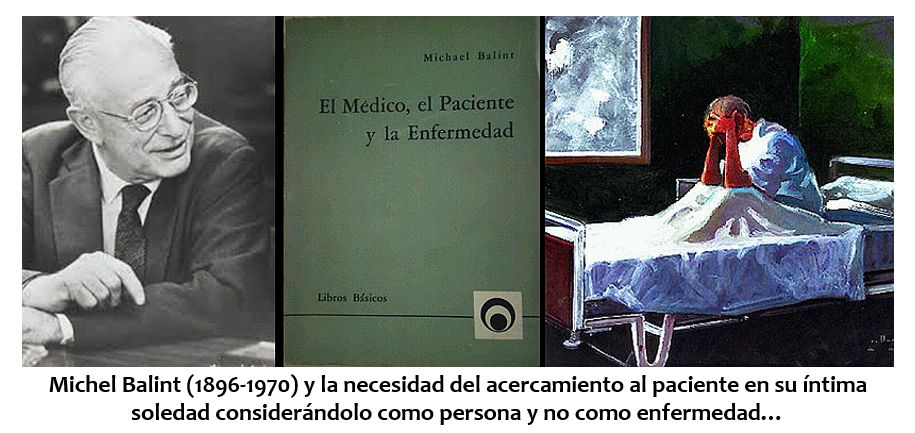

Basta con oírlos atentamente, realizarles un buen examen físico, tratar de entender la envergadura de lo que trae, darles una explicación sencilla y despedirlos con una sonrisa que a la vez promueva en ellos otra similar… No en vano decía Michael Balint (1896-1970), psicoanalista y bioquímico británico de origen húngaro, ¨La droga que más frecuentemente utiliza el médico en su práctica general, es con mucho, ¡su propia persona! ¨. Y no es que el médico no deba formarse e informarse de manera cabal y suficiente en cuestiones de ciencia para atender a sus pacientes; ello es necesario, pero no suficiente; debe además, conocer que existen imponderables en su práctica que van más allá de la ciencia y están más acá de la persona del paciente…

El 14 de febrero de 1993 en mí desaparecida columna ¨Primum non nocere¨ del diario El Universal de Caracas escribía a mis inexistentes alumnos María y Pedro, ¨Todos los pacientes, académicos y analfabetas creen en magia. Casi todos lo negarán, pero magia esperan de ustedes. Por fortuna para ellos, la magia no requiere de medicinas peligrosas ni de cirugías radicales, y efectivamente todos, nos guste o no, llevamos un mago por dentro… ¡descúbranlo y aprendan cómo usarlo sabiamente y en el momento apropiado, y siempre, anteponiendo el mejor interés del necesitado…!¨, pues sabido es que el hecho de enfermar es una categoría de la vida humana. ¡NO es el órgano sino el individuo en su totalidad quien enferma…!

Hasta hace pocos años el atrevimiento de mencionar estos problemas en ambientes académicos nos exponía a ser considerados como charlatanes o imbéciles; y tal vez todavía ocurra igual… Los médicos que abrazamos la clínica para ayudar a nuestros enfermos debemos romper con las ataduras del positivismo que hace que lo visible, objetivo, comprobable y cuantificable sea ley única de nuestra cofradía, pero también es menester que, para que podamos percibir la sutil trama de la vida humana, invisible, subjetiva, no siempre comprobable ni cuantificable, debemos acceder la médula del otro mediante el contacto humano sincero y empático.

Del cuello de mis pacientes y del mío propio, he visto colgar medallas de vírgenes y connotados santos coexistiendo con el ojo que todo lo mira, la mano de azabache o un trozo de coral, intentos quizá vanos de alejar los malos entes que nos rodean. Y eso ¿por qué…? Invitado con ocasión de la XXVI Reunión de Egresados del Postgrado de Cardiología del Hospital Universitario de Caracas el 24.11.2001, realicé una pequeña encuesta antes de iniciar una conferencia intitulada, ¨¿Tiene la esperanza efectos curativos…?¨ Y he aquí las preguntas con sus respuestas de los veinte asistentes al evento, (1). ¿Lleva consigo alguno de los presentes algún amuleto, medalla, moneda pitadora, etc…? Sí: 50%: No: 50%. (2). ¿Tiene la esperanza efectos curativos…? Sí: 85%; No: 15%. (3). ¿Tiene la esperanza efecto placebo…? Sí: 78%; No: 22%. (4). El beneficio del placebo es debido… A. Al efecto placebo propiamente dicho: 68%. B. Al médico que suministra el placebo: 32%. Oculto por detrás de las fachadas de sus caras se encontraba magia benefactora.

Luego diserté sobre cómo habíamos subsistido evolucionando para ser los hombres que hoy día somos en un proceso de más de cuatro millones de años, desde el Australopithecus ramidus, el Homo erectus, el Homo habilis y el Homo sapiens hasta el Australopithecus afarensis con Lucy que vivió hace entre 4 y 2.7 millones de años en el Valle del Rift, y el Cráneo de Dali, datado 209.000 años hallado en 1978 por Shungtan Liu en la Comarca de Dali, Provincia de Shaaki, China. Entonces, nuestros ancestros vivían en un medio lleno de peligros y el sentimiento de temor e inseguridad era constante. Fenómenos naturales como el rayo y la lluvia, el fuego, catástrofes diversas, presencia de animales inmensos y feroces, tribus enemigas, hambre y penuria, temor de inminentes riesgos los llenaban de agitación y congoja…

Un buen día, aprendió a hacer fuego, controlarlo y tenerlo como herramienta de trabajo; fue aquella la primera relación del hombre con la luz y el calor. Todo pues estaba preparado para que surgiera de entre ellos un ser superior: ¿En qué momento pues, surge el médico…? Quizá en aquella circunstancia especial durante un lance de caza donde uno de los de la horda cayó herido; todos corrieron a salvar sus vidas, pero aquél, compungido se devolvió a recoger al descalabrado: allí, en un acto de misericordia, nació el primer médico… Más luego, alguno, con vocación de servicio se auto escoge, emerge entre el gentío y es aceptado por la tribu. Lo hizo en la figura del chamán, y lo comprendió como una ingente necesidad de aliviar el dolor y evitar la muerte. El saber y no la fuerza serían los fundamentos de su poder. Los enfermos y la tribu depositarían en él su albedrío y ello fue suficiente para movilizar procesos orgánicos estabilizadores y de reparación.

Aquellos primeros curadores derivaban seguridad; conocían lo desconocido; tenían el poder de curar, reanimar la vida y alejar la muerte. Revestidos de poder mágico y curativo, mediaban entre los hombres y las fuerzas de la naturaleza o las divinidades benignas o malignas que merodeaban por los meandros de las mentes primitivas. Curaban porque conocían por intuición lo que muchos siglos más tarde comprenderíase mejor bajo el término de psicoterapia. Curaban y la vida seguía adelante en el desarrollo del hombre y la sociedad humana. ¿Alguna diferencia con el médico actual…?

Con Apolo, inventor de la Medicina, Dios de la poesía y la música: ¨nada en exceso¨ y ¨conócete a ti mismo¨, y favorecido por su hijo, el Dios Asclepios –Esculapio-, el empleo de la palabra con propósitos curativos surge con fuerza de primavera en la Grecia clásica en tres formas: plegaria, ensalmo mágico y conversación placentera. El tiempo sigue sin detenerse y es Hipócrates (460-¿356?), quien arranca la medicina de las manos de los dioses para entregarla a la responsabilidad de los hombres.

Aleccionadoras sus palabras: Corta es la vida, el camino o arte es largo, la ocasión fugaz, falaces las experiencias, el juicio incierto, la decisión difícil. No basta, además, que el médico se muestre como tal en tiempo oportuno, sino que es menester que el enfermo y cuantos lo rodean coadyuven a su obra. Surge en sus albores la téhkne u observación de la vida del enfermo conjuntada con la naturaleza, noción que permite establecer un sabio mandato vigente aún en nuestros días, la téhkne iatriké: ¨Un saber hacer, sabiendo por qué se hace, lo que se hace¨. El asclepiade o médico hipocrático como el piache curaban, y el humilde sobador aún cura…

Aleccionadoras sus palabras: Corta es la vida, el camino o arte es largo, la ocasión fugaz, falaces las experiencias, el juicio incierto, la decisión difícil. No basta, además, que el médico se muestre como tal en tiempo oportuno, sino que es menester que el enfermo y cuantos lo rodean coadyuven a su obra. Surge en sus albores la téhkne u observación de la vida del enfermo conjuntada con la naturaleza, noción que permite establecer un sabio mandato vigente aún en nuestros días, la téhkne iatriké: ¨Un saber hacer, sabiendo por qué se hace, lo que se hace¨. El asclepiade o médico hipocrático como el piache curaban, y el humilde sobador aún cura…

El hombre trasciende la medicina y sus preceptos, hay mucho por aprender y más por descubrir, pero es necesario que nos despojemos de la inventada aura de sabiduría y ciencia que creemos poseer. Cualquier médico, aun cuando esté en posesión de una elevada postura científica, quiéralo o no, está imbuido de poderes mágicos otorgados por su paciente…

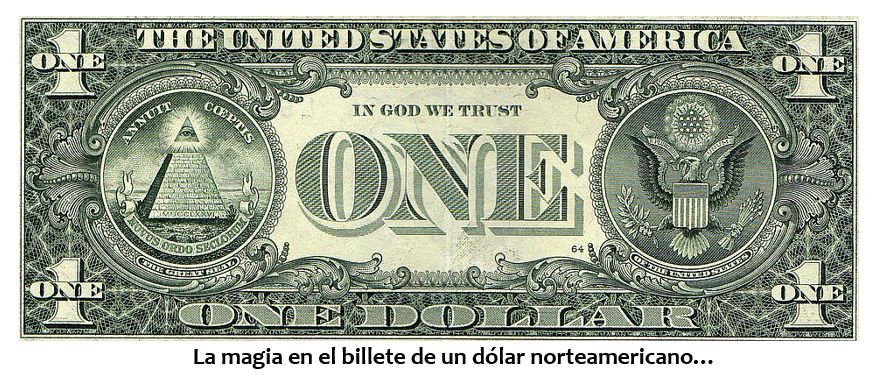

De que la magia nos ha acompañado a lo largo de los tiempos da cuenta el siguiente hecho histórico: En 1776 a Benjamín Franklin, John Adams y Thomas Jefferson les fue asignado el proyecto de crear lo que se llamó, “The Great Seal of the United States”. Cinco años después el Congreso aprobó el sello que se halla en el reverso del billete de un dólar norteamericano… El Ojo de la Providencia está representado por un triángulo radiante que representa, ¨El-Ojo-Que-Todo-Lo-Ve¨, y la frase annuit coeptis significa ¨Dios favoreció nuestro empeño¨; la frase novus ordo seculorum escrita debajo del triángulo significa, ¨nuevo orden secular¨.

En 1945, Franklin D. Roosevelt dio la aprobación final para la inclusión del Gran Sello en el billete de un dólar. Es harto conocido ahora más que nunca, que los Estados Unidos de América fue fundada en gran medida por hombres con una filosofía basada en el ocultismo: a saber, los miembros de la masonería y otras sociedades secretas, quienes vieron en los Estados Unidos una potencial «Nueva Atlántida» o «Nueva Jerusalém». Ellos previeron el futuro de la gran nación como un faro para el resto del mundo, guiando a las naciones hacia la formación de un Nuevo Orden Mundial de paz, democracia e iluminación. Hoy mucha gente estaría de acuerdo en que los Estados Unidos es, en efecto, de varias maneras, el desiderátum de esta función.

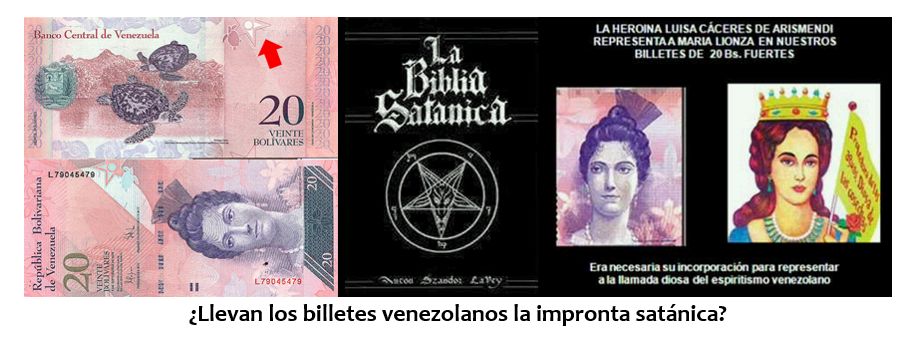

Guiados por sentimientos opuestos de odio, dominación y esclavitud, se ha erigido el Socialismo del Siglo XXI, y se ha repetido muchas veces que los billetes venezolanos en el reverso traen parte de una estrella de cinco puntas; si se unen los billetes, la estrella se configura por completo; se asegura que es la Estrella Satánica de Cinco Puntas o estrella al revés, símbolo del macho cabrío.

Se murmura que los babalawos asesores de Chávez le ordenaron otro pacto relacionado con el culto a María Lionza, para rechazar espiritualmente todo intento de relevarlo del poder y así perpetuarse en él. De esa forma, la imagen de los seguidores del demonio es llevada por cada ciudadano en su bolsillo en los billetes de cualquier denominación y además, las figuras escogidas simbolizan la Corte Negra: Negro Primero, el guía de la Corte Negra, la heroína Luisa Cáceres de Arismendi representa a María Lionza y el Indio Guaicaipuro, líder de la Corte India: El parecido de las fotos de las Tres Potencias con estos tres billetes es enorme; difícil creer que sea una coincidencia, pero mientras no se demuestre lo contrario queda el beneficio de la duda. Aunque mi solidaridad no se encuentra empeñada en lo que relato, sólo quiero enfatizar que la magia, querámoslo o no, se encuentra entre nosotros…

Se murmura que los babalawos asesores de Chávez le ordenaron otro pacto relacionado con el culto a María Lionza, para rechazar espiritualmente todo intento de relevarlo del poder y así perpetuarse en él. De esa forma, la imagen de los seguidores del demonio es llevada por cada ciudadano en su bolsillo en los billetes de cualquier denominación y además, las figuras escogidas simbolizan la Corte Negra: Negro Primero, el guía de la Corte Negra, la heroína Luisa Cáceres de Arismendi representa a María Lionza y el Indio Guaicaipuro, líder de la Corte India: El parecido de las fotos de las Tres Potencias con estos tres billetes es enorme; difícil creer que sea una coincidencia, pero mientras no se demuestre lo contrario queda el beneficio de la duda. Aunque mi solidaridad no se encuentra empeñada en lo que relato, sólo quiero enfatizar que la magia, querámoslo o no, se encuentra entre nosotros…

Por otra parte, las frases ¨mal de ojos¨ y ¨bien de ojos¨ señala dos tipos de mirada: La primera, una mirada intensa cargada de odio o envidia: la gente se protege llevando amuletos de protección ¨trabajados¨ para librar a su poseedor; la segunda es otra opuesta, aquella que es trasunto de generosidad de espíritu: la mirada médica, una mirada intensamente cargada de amor que nos convierte en una batería de energía positiva. ¡Aprovechémosla!

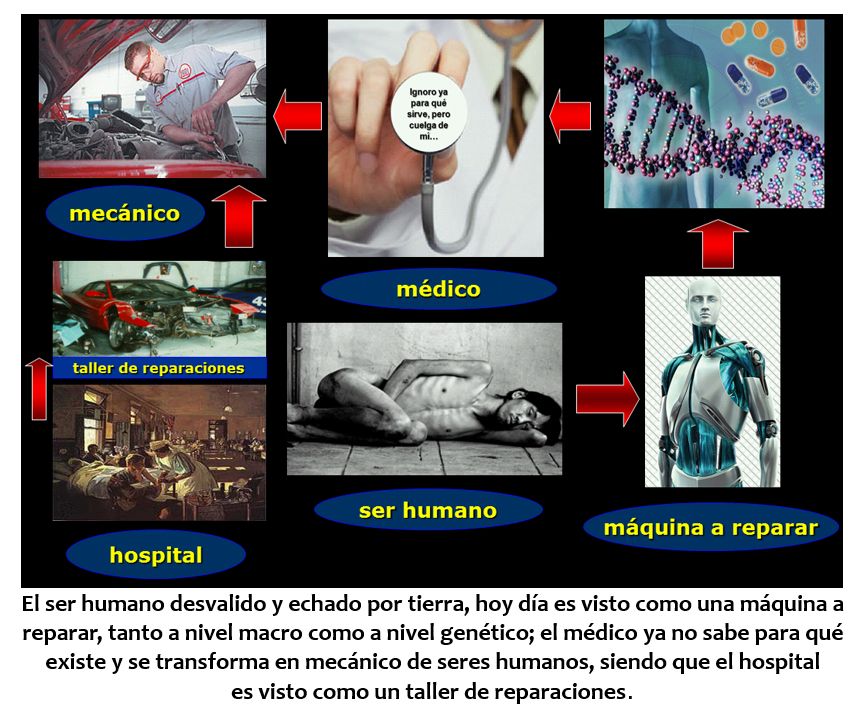

Este párrafo se refiere al intento decidido y melancólico de muchos pensadores y médicos a lo largo de los tiempos, de tratar de incorporar la persona del enfermo tanto tiempo ausente en el ámbito de la consulta médica: su subjetividad, en la relación médico-paciente. Decía Baltazar Gracián (1601-1658), ¨Visto un león, están vistos todos, vista una oveja, están vista todas, pero visto un hombre, sólo está visto uno, y además mal conocido¨, y Armand Trousseau (1801-1867), hizo célebre la frase, ¨No hay enfermedades, solo enfermos¨. ¨¡Mucho de rana, poco de hombre!¨, proclamaba desesperado, don José de Letamendi y Manjarrés (1828-1899), el mismo que dijo, “De quien te diga que de medicina sólo sabe, ten por seguro que ni de medicina sabe”, y que aludía a lo poco que estaba presente la subjetividad del hombre enfermo en los estudios médicos.

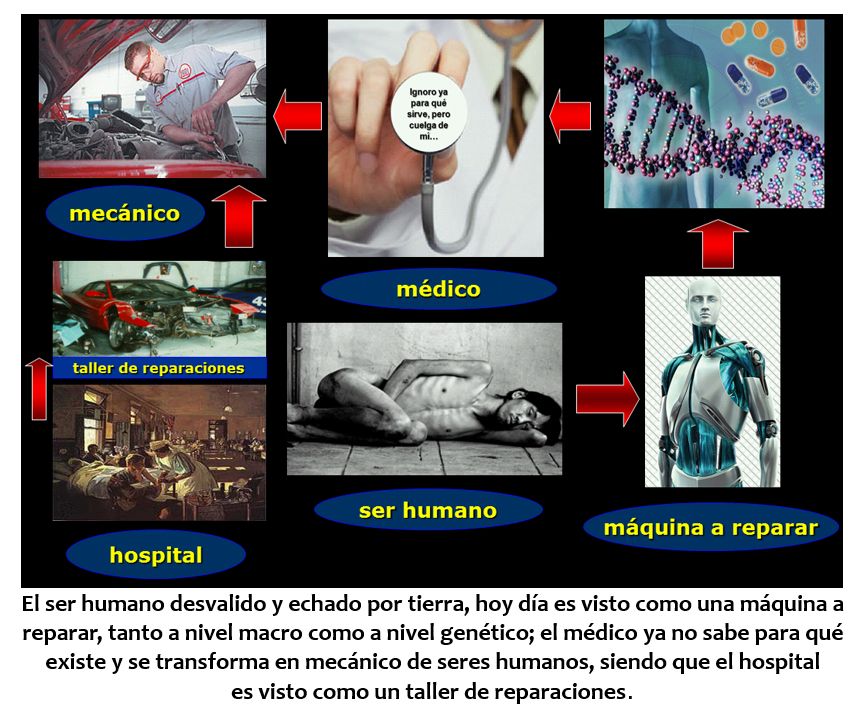

Ludolf Krehl (1861-1937) famoso internista expresó, ¨Si con nuestras débiles fuerzas no colaboráramos en el ulterior avance de la medicina, el cual consiste en el ingreso de la personalidad del paciente en el quehacer del médico como objeto de investigación y estima, es decir, en la restauración de las ciencias del espíritu y de las relaciones de la vida entera como el otro de los fundamentos de la medicina, y en igualdad de derechos con la ciencia natural¨. Y es que hoy día ya no parece importante ¨escuchar con la tercera oreja¨, como insinuaba Theodor Reik (1888-1969). Nos hemos transformado en robots y todo cuanto hacemos es mecanístico.

Viktor von Weiszäcker (1886-1957) en su libro “El hombre enfermo. Introducción a la antropología médica”, asienta, ¨El ritmo uniforme de la cotidianidad se perturba fácilmente por circunstancias que la mayor parte de las veces son ignoradas por el individuo¨, y de seguidas, hace la siguiente pregunta, ¨¿Por qué hoy?¨, por qué no nos enfermamos ayer o mañana, ¿por qué específicamente el día de hoy…?. Pide entonces imponer la adopción de una concepto holístico del humano enfermo desde una perspectiva antropológica que considere al hombre, su circunstancia y el entorno en el cual se inscribe.

No olvidemos que somos viajeros extranjeros en nuestro propio cuerpo, sin dudas nos damos cuenta de que existe con él una comunicación por medio de un lenguaje, pero al mismo tiempo somos incapaces de traducir, ese, nuestro lenguaje corporal, ¨¿Por qué hoy…?¨ ¿Qué decir del amplio catálogo de ¨hiel¨ qué ocurre durante las lunas de ¨miel¨?, donde no faltan resfriados, trombosis hemorroidales, diarreas y hasta apendicitis agudas… ¿Cómo explicar el alivio que inducía el aceite alcanforado tibio que la mano solícita y amorosa de nuestras madres nos aplicaba en la ollita del cuello haciendo desaparecer el dolor de garganta y la carraspera, o la imposición de manos de reyes y poderosos en la antigüedad, no más ayer?, ¿Nos hablan los infectólogos o los epidemiólogos por qué los ejércitos derrotados son más susceptibles a las infecciones que los victoriosos…?, ¿Puede alguien morir por convencimiento o por terror?, ¿Cómo se explica la muerte por vudú? Nuestra mente funciona con base a creencias; la ciencia, la religión, el arte, todas las formas de conocimiento se basan en creencias.

De esa forma, cuando por ejemplo usamos ácido acetilsalicílico o aspirina para aliviar un dolor de cabeza, asumimos que funciona porque nos elimina el dolor de cabeza. De esta forma creamos nuestras creencias con base a una relación causal. Cuando una causa (tomar la medicina) trae aparejada una consecuencia (curarse), entonces creamos una relación en la que creemos (la medicina cura). El problema es que solemos establecer el sujeto de la acción en el objeto (medicina) al que otorgamos unas propiedades intrínsecas (curar); y esto no tiene por qué ser así en absoluto, incluso no suele ser así.

¿Cuáles son pues los límites de la explicación científica de la enfermedad humana…? ¿Qué significa saber medicina…?,¿Qué entraña el término curación por la fe…?, ¿Por qué los placebos avergüenzan a la ciencia si al mismo tiempo ella demuestra tanto interés en ¨controlarlos¨ y mantenerlos alejados de sus cotos de caza…? El reduccionismo del hombre llevado a un nivel molecular que promueve la revolución tecnológica, ignora el mundo interno y la espiritualidad del ser, entrañando igualmente el más grande desafío moral que hayamos enfrentado los médicos alguna vez…

Michael Balint (1896-1970), psicoanalista de la Clínica Tavistock de Londres, a quien mencionamos en párrafo anterior introdujo el concepto de la ¨falta básica¨, donde la enfermedad es el resultado de factores ambientales tempranos productoras de desamparo. Destacó igualmente la importancia del ¨amor primario¨ y la importancia de la regresión durante el tratamiento. En su libro ¨El doctor, el paciente y su enfermedad¨ (1957), escribe y repetimos, ¨La droga que más frecuentemente utiliza el médico en su práctica general, es con mucho… ¡su propia persona!¨

La historia del placebo es la historia de la terapéutica médica hasta tiempos muy recientes, y nos recuerda la unidad del ser en sus vertientes corporal, emocional, ambiental y espiritual. En los ensayos doble-ciego, se considera la respuesta al placebo como un ¨simple contaminante¨ o como ¨un ruido en el sistema¨; sin embargo, son los placebos los fantasmas que pueblan la objetividad biomédica, suerte de almas en pena que surgen de la más espesa umbra del primitivismo, ayes lastimeros que exponen las grietas y paradojas de los parámetros creados por nosotros para definir los efectos activos y reales de los ¨verdaderos tratamientos¨…

¿Será que sus efectos denuncian el dualismo persistente en medicina: la escisión de mente y cuerpo…?

Mis nada glamorosos cadillos, fantasmas materializados que se curaron con fantasmas, dieron pie a estas afectuosas reflexiones que espero sean tomadas con benevolencia…

Viví intensamente lo que creía era el signo del espejo: Un escalofrío áspero y amenazador me corrió desde la nuca hasta los tendones de aquiles al sentirme del todo cambiado y en las inminentes garras de la locura. Mi hermano Fidias Elías (†) –ya graduado de médico- no estaba en casa entonces; hacía un curso de Medicina Tropical en São Paulo, Brasil; sabía que un profesor mío vivía cerca y allá raudo me dirigí en mi Volkswagen hacia el edificio donde residía. Toqué el timbre del conserje quien me dijo que él ya no vivía allí, que se había mudado…

Viví intensamente lo que creía era el signo del espejo: Un escalofrío áspero y amenazador me corrió desde la nuca hasta los tendones de aquiles al sentirme del todo cambiado y en las inminentes garras de la locura. Mi hermano Fidias Elías (†) –ya graduado de médico- no estaba en casa entonces; hacía un curso de Medicina Tropical en São Paulo, Brasil; sabía que un profesor mío vivía cerca y allá raudo me dirigí en mi Volkswagen hacia el edificio donde residía. Toqué el timbre del conserje quien me dijo que él ya no vivía allí, que se había mudado…

Cuando a llegué a Lima, el doctor Alberto Seguín, a quien conocía por su libro, ¨Bases de la psicoterapia¨, y que adelantándose a su época, había desarrollado la visión del enfoque integral en medicina introduciendo el ahora reconocido modelo biopsicosocial de la enfermedad, propuso que el hombre enferma en su integralidad y que siendo él responsable de su comportamiento, la intervención terapéutica no puede ser unilateral, ni menos reducirse a la esfera biológica: Al llegar tuve la ingrata noticia de que había tenido que abandonar la ciudad, así que nunca le conocí personalmente.

Cuando a llegué a Lima, el doctor Alberto Seguín, a quien conocía por su libro, ¨Bases de la psicoterapia¨, y que adelantándose a su época, había desarrollado la visión del enfoque integral en medicina introduciendo el ahora reconocido modelo biopsicosocial de la enfermedad, propuso que el hombre enferma en su integralidad y que siendo él responsable de su comportamiento, la intervención terapéutica no puede ser unilateral, ni menos reducirse a la esfera biológica: Al llegar tuve la ingrata noticia de que había tenido que abandonar la ciudad, así que nunca le conocí personalmente. Me fui entonces a Buenos Aires con una obra que el doctor Francisco Herrera Luque le había enviado al doctor Isaac Luchina, psicoanalista y posteriormente autor del libro, ¨El grupo Balint¨ (Editorial Paidós, Buenos Aires, 1982). Allí conocí los llamados grupos Balint y participé en uno de ellos. Creados por el doctor Michael Balint, psiquiatra inglés fallecido en 1971 y quien había desarrollado un sistema de formación continua de médicos generales tendente a la resolución de las dificultades, que a nivel psicológico, se presentaban durante la relación médico-paciente. Su metodología fue recogida en su libro, ¨The doctor, his patient and the illness¨ (Londres, Pitman, 1957 y reeditado en 1963), donde se asentaba que el objetivo de seminarios con médicos generales y conducidos por un psiquiatra entrenado era, «estudiar las implicaciones psicológicas en la práctica de la medicina general…, que no es únicamente la ampolla del medicamento o la caja de comprimidos lo que importa, sino la manera cómo el médico prescribe a su enfermo».

Me fui entonces a Buenos Aires con una obra que el doctor Francisco Herrera Luque le había enviado al doctor Isaac Luchina, psicoanalista y posteriormente autor del libro, ¨El grupo Balint¨ (Editorial Paidós, Buenos Aires, 1982). Allí conocí los llamados grupos Balint y participé en uno de ellos. Creados por el doctor Michael Balint, psiquiatra inglés fallecido en 1971 y quien había desarrollado un sistema de formación continua de médicos generales tendente a la resolución de las dificultades, que a nivel psicológico, se presentaban durante la relación médico-paciente. Su metodología fue recogida en su libro, ¨The doctor, his patient and the illness¨ (Londres, Pitman, 1957 y reeditado en 1963), donde se asentaba que el objetivo de seminarios con médicos generales y conducidos por un psiquiatra entrenado era, «estudiar las implicaciones psicológicas en la práctica de la medicina general…, que no es únicamente la ampolla del medicamento o la caja de comprimidos lo que importa, sino la manera cómo el médico prescribe a su enfermo».