Arnobio Acaudalado Araujo estaba hecho un diablo de puro bravo. Tuve uno de esos retrasos que de tiempo en tiempo un médico no puede evitar… Los visitadores médicos me dicen que soy un ¨profesional secuestrable¨, me sorprendo creyendo que es porque suponen que tengo mucho dinero, pero no, se me adelantan para decirme que siempre llego por la misma puerta y a la misma hora tanto en el hospital como en mi consulta privada. La puntualidad atenta tantas veces contra nuestro oficio… Por otra parte, hay pacientes que necesitan más tiempo que otros, bien por la complejidad de su problema, bien por la carga de ansiedad que traen sobre sí y que es necesario buscarle un desahogo; bien, por lo enrevesado de su condición patológica que hasta podría matarlo…

Se encontraba muy irritado y como un león enjaulado copiaba sus propios pasos una y otra vez, de aquí para allá y de allá para acá mirando continuamente su Rolex de oro macizo, como si las agujas fueran a moverse al acelerado ritmo que imprimía su prisa interna, ¡Prisa para nada…! Sacó su agenda electrónica y miró las citas de la tarde. En apretada secuencia mostraba más compromisos que horas del día.

Era una tarde mansa y soleada, en la que el Cerro Ávila en todo su esplendor, paciente y sin prisas, se exponía magnificente al través del amplio ventanal de la sala de espera. El pulmón vegetal, ese colirio refrescante para la vista y la mente de quienes por milagro de la relajación podemos transportarnos hasta él y percibir el suave aroma de sus hierbas, sus eucaliptos y la pacífica brisa que desprende de la mente esas tendencias tanáticas, tan dañinas… El escape del tráfago con sus arroyos rumorosos en caída libre peñascos abajo, el canto melodioso de pájaros silvestres y la Cruz de los Palmeros brillando allá arriba para consuelo del alma apesadumbrada…

Pero él no parecía ver el espectáculo que se desplegaba a pocos metros de su pujo; para él, cual miope imaginario, todo parecía borroso, como fuera de foco, pues hacía mucho tiempo que se había desinteresado por las cosas sencillas y verdaderas, por las bellezas de su propio entorno. ¡No había tiempo para esas necedades! – ¨¿Cómo es posible que este doctor me haga esperar? ¿Quién se creerá que es? En esta necia espera he perdido cientos de miles de bolívares fuertes, euros, dólares, por eso prefiero los médicos de Miami. Van al grano de los exámenes complementarios sin hablar tanta pendejada con el paciente…¨.

No imaginaba lo que me esperaba… Traspasó lívido el umbral de mi puerta; una ira pobremente disimulada lo embargaba, no fijaba la mirada en mis ojos y parpadeaba con insólita rapidez secándose la frente perlina y tragándose su boca seca. Me reiteró con el verbo la prisa que su aspecto traslucía. En sucesión y para comenzar profirió varias pesadeces que sin éxito trató de adornar ante mi cara acostumbrada. Casi no podía creer que yo le tomara algunos datos de filiación, que, a su manera de ver, bien hubieran podido ser tomados por mi secretaria para ganar tiempo e ir al grano y de inmediato.

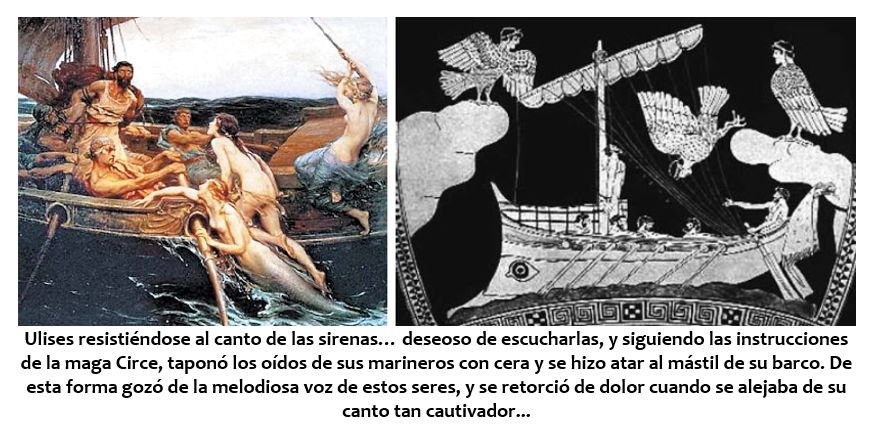

Olvidaba que en la consulta médica todo tiene un sentido, un significado: conocer al otro al tiempo que se activa el contrato médico-paciente que propende a la sanación, de paso descubrir cuáles son las áreas de reparo donde aquél pueda indagar y luego ir a buscar al malandrín en su madriguera. Todo lo que el médico hace o deja de hacer tiene al unísono, una connotación diagnóstica y terapéutica mostrando calma ante la prisa del otro, trasluciendo sosiego ante las más crudas revelaciones del semejante, procediendo despacio cuando la propia prisa interna parece obligarnos a ir más rápido, escuchando con paciencia la impaciencia del entrevistado. En fin, hacer las cosas como deben ser realizadas. Tú y yo solos en humana comunión, como si no hubiera otros esperando….

Colocó tres teléfonos celulares en sucesión sobre mi escritorio… ¡Mala señal! –pensé-; se echó hacia atrás en el asiento, muy bien vestido: flux azul de tenues rayitas blancas, camisa beige de listas azules verticales y cuello de blanco impoluto, corbata con pintas modernas y nudo breve, suave perfume, uñas pulidas y esmaltadas, relucientes zapatos negros de moticas. No pudo mantener por mucho tiempo esa posición, se tiró hacia adelante sentándose en el borde de la silla y se vino hacia mí para apoyar un codo sobre mi escritorio, cuando con la otra mano golpeaba rítmicamente la madera simulando una cadencia de galope a media rienda. Así era él, un caballo echado al galope de la vida con su facies tiesa, moviendo los músculos de su cara al tiempo que músculos atávicos hacía que sus orejas también se movieran cuando fruncía el ceño.

Entre otros, alto ejecutivo bancario por no decir uno de sus dueños, ¡fiel creyente del Time is Money !, querido dinero que tendría que dejar atrás o de lado ante la urgencia de una enfermedad o cuando fuera llamado a definitivo juicio. ¡Qué lástima! Nada podría llevarse, ni tampoco presenciar las peleas a cuchillo de su familia por una tajada más grande.

Continuamente competía conmigo aún en momentos en los que le ofrecía consejos sobre su salud, siempre quería ganar demostrándome que el cigarrillo a él no le hacía daño, que el sobrepeso le daba un aire de vencedor y que no tenía tiempo para esa bobada que llaman ejercicio. Interrumpía la conversación a cada rato con un ¡perdón!, para oírse él mismo sus palabras… y cuando hablaba daba la impresión de encontrarse a kilómetros de distancia, pensando tal vez más en las citas perdidas que en su propia salud.

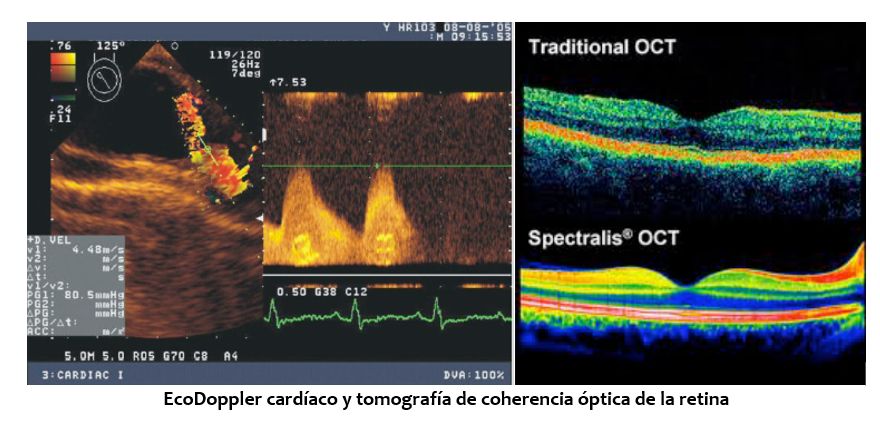

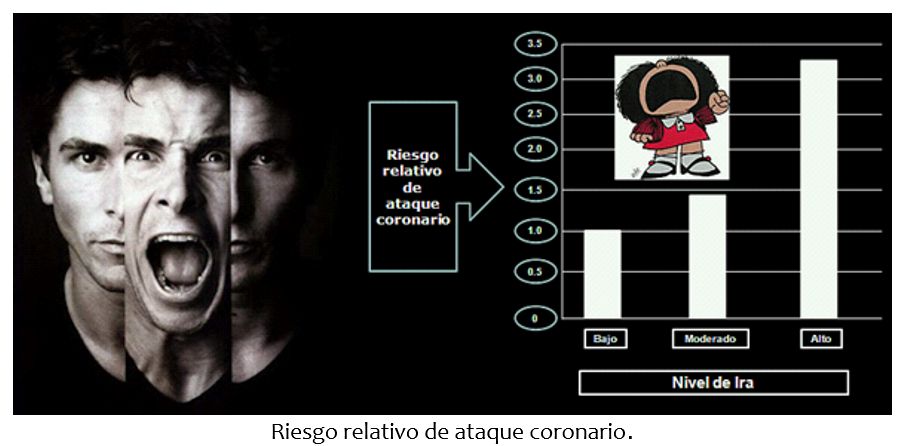

Por cierto, Arnobio era un muestrario de enfermedades: ateroesclerosis coronaria complicada de infarto acaecido durante una discusión entre altos ejecutivos[1], triglicéridos y colesterol malo elevados, el colesterol bueno, muy bajo, hígado graso, ácido úrico elevado e hipertensión arterial mal controlada, porque desafiante me dijo, ¨yo no siento nada¨. Sus acompañantes electrónicos, no invitados e imprudentes, símbolos del estatus, chillaban desconsiderados en diversos timbres y a la vez: ¨Llámame más tarde que estoy con el médico¨ -decía- ignorando el aviso apagar el celular a la entrada del despacho. ¡Aquel hombre, en su grandeza inventada, movía a piedad y lástima! Arriesgaba su salud, su hogar y los pequeños placeres de la vida por ganar más dinero, por ser un hombre exitoso. Al examinarle no quiso quitarse los pantalones, aún menos se dejó realizar un tacto rectal, su índice de masa corporal y su circunferencia abdominal, tan sencillos en su búsqueda como son, gritaban de un malestar corporal no sintomático; por ahora, los 9/10 de su iceberg somático estaban sumergidos, y allí precisamente se cocinaba una tragedia…

Por cierto, Arnobio era un muestrario de enfermedades: ateroesclerosis coronaria complicada de infarto acaecido durante una discusión entre altos ejecutivos[1], triglicéridos y colesterol malo elevados, el colesterol bueno, muy bajo, hígado graso, ácido úrico elevado e hipertensión arterial mal controlada, porque desafiante me dijo, ¨yo no siento nada¨. Sus acompañantes electrónicos, no invitados e imprudentes, símbolos del estatus, chillaban desconsiderados en diversos timbres y a la vez: ¨Llámame más tarde que estoy con el médico¨ -decía- ignorando el aviso apagar el celular a la entrada del despacho. ¡Aquel hombre, en su grandeza inventada, movía a piedad y lástima! Arriesgaba su salud, su hogar y los pequeños placeres de la vida por ganar más dinero, por ser un hombre exitoso. Al examinarle no quiso quitarse los pantalones, aún menos se dejó realizar un tacto rectal, su índice de masa corporal y su circunferencia abdominal, tan sencillos en su búsqueda como son, gritaban de un malestar corporal no sintomático; por ahora, los 9/10 de su iceberg somático estaban sumergidos, y allí precisamente se cocinaba una tragedia…

Al escribir mis notas mostró una suprema impaciencia: casi quería saltar sobre mí, ocupar mi asiento y acelerar mis dedos sobre el teclado… Cuando le cobré, sonriendo en forma sarcástica extrajo unos pocos billetes de un fajo que traía en su bolsillo y al estricote los zumbó sin ninguna cortesía sobre mi escritorio; ¨Eso es para mí una propina¨ –masculló-.

Primera, única y última consulta… No hubo feeling, no hubo química, no hubo conexión, estaba muy defendido; en fin, minutos frustrantes para ambos; él los olvidaría de inmediato; a mí me harían meditar sobre mí mismo y mi circunstancia, porque podemos y debemos aprender de los pacientes, con sus triunfos, penas y dolores…

[1] Por cierto, el eminente cirujano escocés, John Hunter (1728-1793) era sufriente de una angina de pecho y hombre de pocas pulgas y por cualquier cosa se sulfuraba. Acaecióle que durante una discusión entre colegas estalló en cólera, se desplomó y murió en brazos de uno de ellos. Por cierto, que su caso trajo a la luz la fuerte influencia de las emociones sobre el corazón…

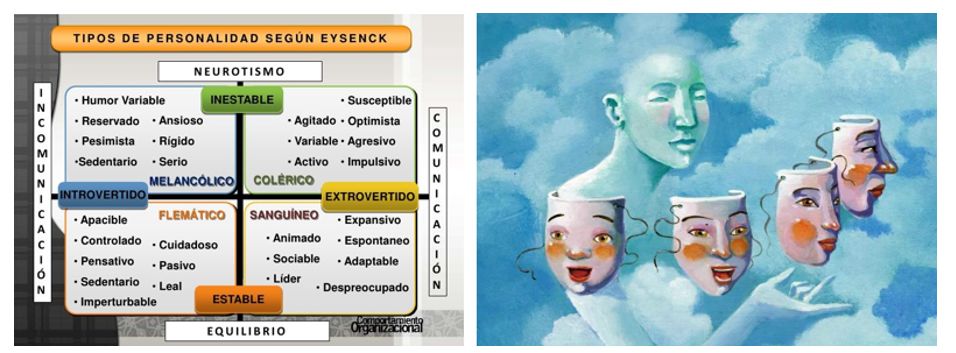

Arnobio era un fiel ejemplo de lo que Friedman y Rosenman[1] (1959) describieron como Personalidad tipo A, caracterizada por una intensa y desmedida ambición, fuerte competitividad, preocupación constante por las fechas límites, orientación decididamente competitiva, impaciencia, urgencia de tiempo, ira y hostilidad. Aquellas otras personas que carecían de esas taras, se les llamó de Personalidad tipo B; pues bien, de acuerdo a su estudio, en el tipo A, la incidencia de enfermedad coronaria era siete veces mayor que en los del tipo B. Desde entonces han aparecido artículos conflictivos sobre esta personalidad y su relación con enfermedad coronaria.

En 1981 un panel auspiciado por los Institutos Nacionales de Salud de USA[2] concluyeron que la personalidad tipo A constituía un factor de riesgo independiente, siendo de similar magnitud al correspondiente al tabaquismo, hipercolesterolemia o hipertensión arterial. En 1985 miembros del Multicenter Post-Infarction Research Group arguyeron que no había evidencia uniforme para sustentar la relación patógena de la personalidad tipo A o el efecto protector de la personalidad tipo B. La controversia creció en 1993 cuando Lachar[3] sugirió que el comportamiento propenso a enfermedad coronaria y el paciente tipo A, no eran sinónimos y no debían ser mirados como ¨orientados hacia el logro y considerados como trabajólicos (workaholic)¨; a la inversa, este tipo de comportamiento parecía incluir una reactividad fisiológica y emocional particular a situaciones desafiantes, especialmente aquellas que inducían a rabia, cinismo, desconfianza u hostilidad. En 1996, Denollet y cols.[4], introdujeron el tipo de personalidad tipo C como indicativo de fuerte factor de riesgo coronario y además relacionado con la eclosión de un cáncer al mostrar desesperanza, indefensión, sentimientos depresivos y respuesta al estrés con represión.

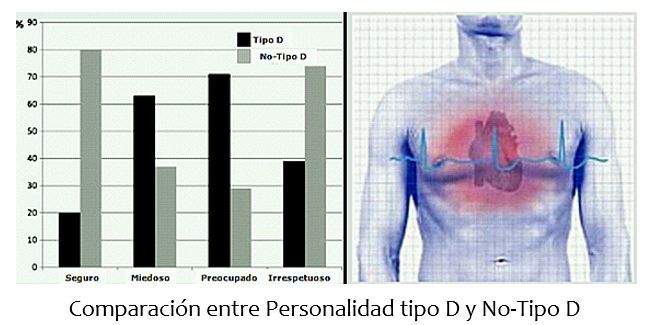

Un nuevo tipo de personalidad denominada D, es aquella del paciente angustiado o ¨distressed¨, está marcada por las emociones negativas crónicas, el pesimismo y la inhibición social. Este perfil de personalidad se determina utilizando un cuestionario breve de 14 aspectos que mide la inhibición social y el estado global del ánimo. Los pacientes responden a frases como «soy una persona cerrada» y «me siento infeliz con frecuencia». Los investigadores descubrieron que los pacientes cardíacos Tipo D tienen tendencia a experimentar emociones negativas, a inhibir su expresión y un riesgo de muerte cuatro veces mayor comparado con quien no la tiene y tres veces más de incidentes cardiovasculares como enfermedad arterial periférica, angioplastia o bypass, insuficiencia cardíaca, trasplante cardíaco, infarto del miocardio o muerte.

Asentaron, «Los pacientes Tipo D tienden a sufrir mayores niveles de ansiedad, irritación y estado depresivo en todas las situaciones y épocas y no comparten estas emociones con los otros por miedo a su desaprobación». Con independencia de los factores de riesgo médicos tradicionales, se halló que la personalidad Tipo D predice la mortalidad y la morbilidad en estos pacientes.

En 1999, Rozanski y cols.[5], revisaron en forma extensa el impacto de los factores psicológicos en la patogénesis de la enfermedad coronaria. Concluyeron que diversos estresores psicosociales mediaban la condición cardiovascular a través de un complejo de hiperactividad simpática que incrementaba la génesis de arritmias, actividad de procoagulantes además de favorecer una ateroesclerosis acelerada.

Por otra parte, Friedman y cols. ([6],[7]), sostuvieron que una modificación en estos rasgos de personalidad, podrían tener algún impacto en la recurrencia de un infarto. Sin embargo, en un editorial de The Lancet de 1981[8], se advierte que ¨realizar cambios sustanciales en pacientes con Personalidad tipo A, puede resultar en un descenso en su estatus personal, en el desempeño en el trabajo, en la estima de sus colegas y aún en el ingreso personal¨. Tal vez quiera todo esto decir que el tema aún necesita de alguna clarificación y que la personalidad tipo D ha desplazado al tipo A como factor dominante de riesgo para enfermedad coronaria.

[1] Friedman M, Rosenman RH. Association of specific overt behavior pattern with blood and cardiovascular findings: Blood cholesterol level, blood clotting time, incidence of arcus senilis and clinical coronary artery disease. JAMA. 1959;169:1286-1296.

[2] Coronary-prone behavior and coronary heart disease: A critical review. The review panel on coronary-prone behavior and coronary heart disease. Circulation. 1981;63:1199-1215.

[3] Lachar BL. Coronary-prone behavior. Type A behavior revisited. Tex Heart Inst. 1993;20:143-151.

[4]. Denollet J, Sys SU, Stroobant N, Rombouts H, Cillebert TC, et al. Personality as independent predictor of longterm mortality in patients with coronary heart disease. Lancet. 1996;347:417-421.

[5]. Rozanski A, Blumenthal JA, Kaplan J. Impact of psychological factors on the pathogenesis of cardiovascular disease and implications for therapy. Circulation. 1999;99:2192-2217.

[6] Friedman M, Thorensen CE, Gill JJ, Powell LH, Ulmer D, Thompson L, et al. Alteration of type A behavior and reduction in cardiac recurrences in postmyocardial infarction patients. Am Heart J. 1984;108:237-248.

[7] Friedman M, Breal WS, Goodwin ML, Sparagon BJ, Ghandour G, Fleischmann N. Effect of type A behavioral counseling on frequency of episodes of silent myocardial ischemia in coronary patients. Am Hear J. 1996;132:933-937.

[8] Are we killing ourselves or not? Lancet. 1981; 2:669-670.

¿Y es que conocer toda esta gama de personalidades puede ayudar en la asistencia terapéutica de nuestros pacientes? La verdad es que como expresó el gran clínico francés Armand Trousseau (1801-1867), ¨No hay enfermedades, sólo enfermos¨, y que los modos de enfermar dependen de factores corporales, médicos, genéticos y epigenéticos, biopsicosociales y aunque a menudo se olvide o se niegue, del devenir patobiográficos de un sujeto en particular; por ello, aconsejo a mis alumnos elaborar sus historias clínicas teniendo en cuenta, además de los posibles hechos patológicos o intervenciones quirúrgicas, antecedentes familiares y personales patológicos, sus circunstancias personales. Buscar en detalles de la vida del enfermo las pistas que pudieran dar luces a la génesis de sus dolencias, premisa sin la cual no es posible conectarse con el enfermo tras la enfermedad y encontrar un tratamiento adecuado. En fin, adoptar una visión antropocéntrica de la medicina en la que todo gira en derredor del paciente y su circunstancia, una medicina personalizada que centra los diagnósticos y tratamientos en las particularidades biológicas, fisiológicas, metabólicas y patobiográficas de cada enfermo.

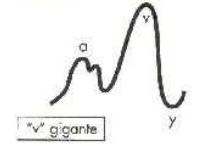

Haciendo un cerquillo alrededor de la cama del enfermo oyendo detalles de la historia de su enfermedad; luego, repreguntando más detalles nosotros mismos cuando ya desde lo lejos habíamos oteado en el lado derecho de su cuello y en la vena yugular que resaltaba distendida y lustrosa, una oleada vertical en vaivén que se extendía hasta, y elevaba el lóbulo de la oreja, indicativa de una insuficiencia de la válvula tricúspide: una onda V sistólica, positiva y gigante que contranatural cancelaba la suave depresión negativa del seno X normal.

Haciendo un cerquillo alrededor de la cama del enfermo oyendo detalles de la historia de su enfermedad; luego, repreguntando más detalles nosotros mismos cuando ya desde lo lejos habíamos oteado en el lado derecho de su cuello y en la vena yugular que resaltaba distendida y lustrosa, una oleada vertical en vaivén que se extendía hasta, y elevaba el lóbulo de la oreja, indicativa de una insuficiencia de la válvula tricúspide: una onda V sistólica, positiva y gigante que contranatural cancelaba la suave depresión negativa del seno X normal. O esa ptosis palpebral unilateral mínima, apenas perceptible en el ambiente iluminado de la sala en el paciente febricitante con un linfoma de Hodgkin y cuello proconsular y la casi invisible ausencia de sudoración ipsolateral, que invitaba a aproximarse y observar la miosis pupilar para diagnosticar una interferencia en la vía simpática preganglionar por un ganglio infiltrado, un pequeño gran signo a menudo soslayado.

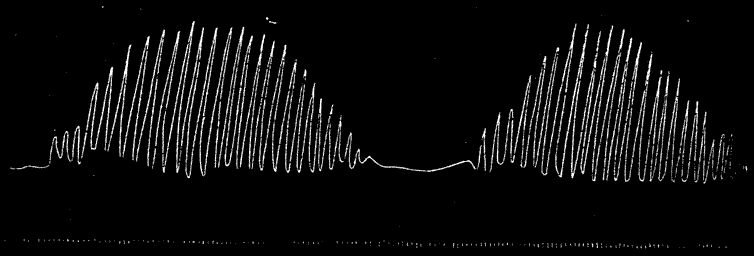

O esa ptosis palpebral unilateral mínima, apenas perceptible en el ambiente iluminado de la sala en el paciente febricitante con un linfoma de Hodgkin y cuello proconsular y la casi invisible ausencia de sudoración ipsolateral, que invitaba a aproximarse y observar la miosis pupilar para diagnosticar una interferencia en la vía simpática preganglionar por un ganglio infiltrado, un pequeño gran signo a menudo soslayado. O mirando, por ejemplo, la inadvertida detención de la respiración por algunos largos segundos, estando seguros de que vendrían en secuencia movimientos respiratorios de amplitud increscendo y hasta ruidosos al llegar al acmé, acompañados de algún movimiento sin objetivo alguno del paciente obnubilado y con un decrescendo hasta llegar nuevamente a la apnea. Observado en lejanía, todo este ciclo imprimía el sello de la respiración periódica descrita por John Cheyne y William Stokes en el siglo XIX y propia de la insuficiencia cardíaca, accidentes vasculares y contusiones cerebrales, en llegando al Memento postrero y aun en personas normales. Viene a mi memoria el caso de mi padre que en los últimos meses de la centena de su vida la mostraba ante mis ojos incrédulos cuando sentado el sueño le vencía… Al principio me inquietaba mucho y estuve tentado a despertarlo, luego lo interprete como el hastío de su bulbo raquídeo durante los estadios 1 y 2 del sueño no-REM cuando la ventilación se encontraba bajo control químico-metabólica. Le acompañó hasta el momento de su súbita muerte…

O mirando, por ejemplo, la inadvertida detención de la respiración por algunos largos segundos, estando seguros de que vendrían en secuencia movimientos respiratorios de amplitud increscendo y hasta ruidosos al llegar al acmé, acompañados de algún movimiento sin objetivo alguno del paciente obnubilado y con un decrescendo hasta llegar nuevamente a la apnea. Observado en lejanía, todo este ciclo imprimía el sello de la respiración periódica descrita por John Cheyne y William Stokes en el siglo XIX y propia de la insuficiencia cardíaca, accidentes vasculares y contusiones cerebrales, en llegando al Memento postrero y aun en personas normales. Viene a mi memoria el caso de mi padre que en los últimos meses de la centena de su vida la mostraba ante mis ojos incrédulos cuando sentado el sueño le vencía… Al principio me inquietaba mucho y estuve tentado a despertarlo, luego lo interprete como el hastío de su bulbo raquídeo durante los estadios 1 y 2 del sueño no-REM cuando la ventilación se encontraba bajo control químico-metabólica. Le acompañó hasta el momento de su súbita muerte…