Me parece oír a mi mamá y su frecuente ¡Ah malhaya…!, un resabio de su tan lejano y cercano llano a la vez, de aquel medio inhóspito para los naturales y más aún para los citadinos, donde había nacido y se había criado en medio de enfermedades de la carencia y la desnudez, de las lombrices y el frío palúdico con su castañear de dientes, matizado todo aquello de dolorosísimos duelos tempranos. Su madre, en sus frescos 28 años y su padre cursando los 36 habían fallecido en medio de quintas de tos teñidas de sangre rutilante, y por ello, el término hemoptisis no era ajeno a su vocabulario; una tuberculosis de reinfección, tan frecuente en esa Venezuela atrasada y menguada, le vio irse a su taita rodeado de sus pequeños hijos, bendiciéndolos y delegando en mi madre de apenas 12 años, su hija mayor, la responsabilidad del cuidado de sus hermanitos:

Era así como ella con ojos humedecidos por la herida otra vez abierta, repetía el cierto estribillo llanero que así rezaba, ¨¡El ajito muere cagando y el tuberculoso hablando!¨ Y era la pura verdad, sabrá Dios por qué el tísico conserva su lucidez hasta que acaece su último suspiro… Imaginaba el dolor de aquellos 5 niños, apenas iniciada su vida, atisbando ya inocentes los negros nubarrones que sobre ellos se cernían. Pero todos resistieron el embate del Minotauro moderno, como llamara el gran Razetti a aquel microbio comedor de gentes que es el bacilo tuberculoso; y así, todos crecieron y no corrieron igual suerte. Por ello, creo que desde siempre me atrajo el interés sincero por los niños desprotegidos; pero una cosa era la atracción por ellos y la otra convertirme en el médico de esas criaturitas…

Así, que muy pronto supe que yo no sería pediatra… Total, el amor de mi vida era la medicina interna, esa que unos desgraciados por allí la definen con esa desmesura de que los internistas diagnostican muy bien pero que no curan a nadie… Los niños son para acariciarlos y amarlos, para jugar con ellos y entenderlos, y ¿por qué no?, también para reprenderlos y guiarlos por buen camino, dejar su tierra arada esperando por la simiente para que la buena semilla germine y sean hombres y mujeres de provecho. Pero mi renuncia en atender niños estuvo en mi viciada percepción de que no debía haber o hacer nada que pudiera dañarlos, aún sin querer.

Hasta sexto año de medicina no había estado en contacto con sus cuerpitos enfermos. Nada de puericultura para entender y atender al niño sano… lo nuestro fue zamparnos de una vez en las salas de medicina del Hospital de Niños José Manuel de los Ríos, y mi destino, el servicio del doctor Armando Sucre, hombre sapiente, amable y humilde, todo un caballero y un padre bonachón para aquella trulla de muchachitos enfermos –y bien enfermitos que estaban-, donde su ciencia sanaba sus cuerpecitos y su trato humanitario sus almas impolutas rasgadas por la aflicción. Su sólida preparación y dedicación eran poderoso imán que me atraía. De inmediato sentí una gran admiración por él que me hacía luchar para que no se transformara en emulación que me condujera, ¿por qué no?, a ser pediatra.

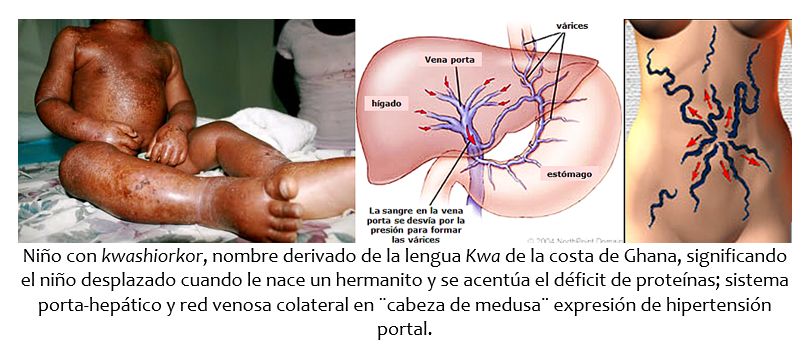

Total, yo no me había comprometido con la medicina interna, no había hecho un juramento de eterno amor, ni había cruzado aros con ella, de forma tal –pensaba- que no sería una deslealtad la mía cambiar de amor. Y así fueron transcurriendo los días y yo cada vez más enamorado al ver esos niños hinchados con kwashiorkor, una forma agudísima de malnutrición proteica donde abundaba el edema o encharcamiento de agua en los tejidos, la irritabilidad expresada en llanto monótono, inacabable y penetrante, la inapetencia en medio de las ganas de comer, la piel llena de mataduras y el hígado grandote y lleno de grasa. Ver como poco a poco aquellos niños, con esmerados cuidados y comida balanceada volvían una vez más a la vida, una gratificación inenarrable… Pero por infortunio, de nuevo volver a su medio escaso donde se repetía el mismo círculo vicioso de que nos hablara el doctor Hernán Méndez Castellano (1915-2003), adalid de la nutrición infantil…

Todo iba muy bien y parecía que mi infidelidad iba ganando terreno… Como reza el tango de Alfredo Le Pera ¨Amores de estudiante flores de un día son, hoy un juramento mañana una traición…¨. ¡Humm…! como que me haría pediatra… El doctor Sucre sentía especial afecto hacia mi dedicación al estudio y hacia las respuestas que enteradas y precisas a sus preguntas. Ello estimulaba aún más mi deslealtad…

Sin embargo, no largo en el camino de mi perfidia, vino el día del descubrimiento de mi intolerancia hacia el dolor de un niño; un terrible dolor con el cual no podía menos que identificarme y con el cual no pude ni podría después transigir… Lo trajo de la mano una indiecita piaroa de apenas 5 añitos. ¡Perdón!, No recuerdo su complicado nombre pues no entendía el lenguaje monótono con que su madre solícita le sobaba con manos encallecidas pero amorosas… Sentadita en su cuna respiraba con dificultad, grandes y vehementes sus ojos, una cara redondita con expresión de lejanía que parecía escrudiñar el extraño ambiente que le envolvía sin inmutarse; su facies era trasunto de un profundo sufrimiento que no dejaba cabida para el lamento; la palabrería, las expresiones y los gestos de aquellos desconocidos ni la impresionaban tan concentrada en el dolor somático que llenaba su abdomen como estaba. No parecía caber en ella un lamento, una queja ni un jipido… Su barriga resaltaba prominente y lombricienta, pero realmente era la expresión de un hígado y su compañero, el bazo, enormemente aumentados de tamaño, que tanto habían crecido que no habían dejado espacio para el domicilio de ninguna otra víscera, y que parecían querer salirse por el maruto o protuberante ombligo. Vino al mundo con una condición congénita: La vena porta, el aliviadero que lleva la sangre al hígado había desarrollado septos o tabiques en su interior y la sangre no pasaba, se remansaba a presión.

Pero no había manera de saberlo, su condición no permitía exámenes cruentos y no existían para la fecha medios incruentos como el ecosonograma, así que se suponía que la responsable era una cavernomatosis de la porta, consecuencia de la obstrucción de pequeños vasos por coágulos o trombos, y como resultado, la presión portal se había elevado a niveles inenarrables, así que un delta de venas distendidas, caños de agua como los de su patria, tratando de sortear la obstrucción, se dibujaban en el afuera en su abdomen como una ¨cabeza de medusa¨, pero en el adentro también lo habían hecho hacia la luz del estómago y del esófago, y cual lombrices hartadas de sangre, las temibles várices esofágicas, presagiaban una rotura inminente al no resistir sus delgadas paredes el régimen de presión en ellas reinante.

Y fue así como un malhadado día ocurrió la hecatombe tantas veces anunciada… Mientras pasábamos revista, ocurrió el sangrado. Un vómito de sangre abundoso fue seguido de otro y de otro…

En aquella época de flacuchenta tecnología, el doctor Sucre nos dijo,

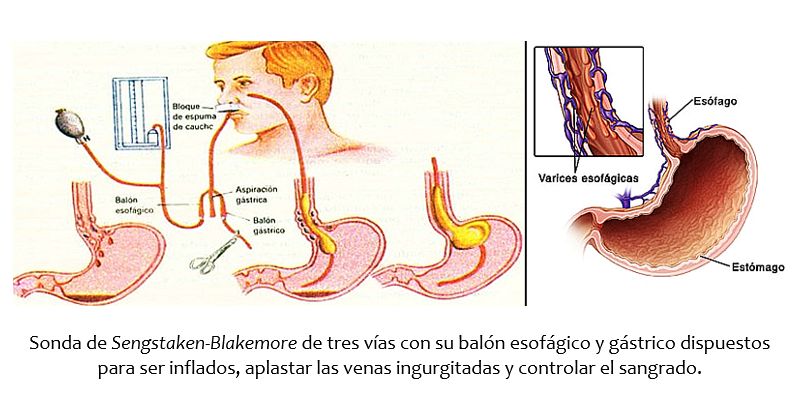

-¨¡Hay que pasar con urgencia una sonda de Sengstaken-Blakemore para taponar la brecha…!¨. Una sonda con tres luces, una para el lavado gástrico y, las otras dos restantes, comunicadas con dos balones, una para el estómago y otra para el esófago, que al inflarlos con la pera de un tensiómetro, escachapaban las venas distendidas y detenían el sangrado. En su caso, para evitar las náuseas y más vómitos había que introducir aquel monstruo por la nariz… Nadie sabía cómo hacerlo; nadie tenía experiencia… Cuando el Maestro Sucre preguntó si alguien había pasado una sonda de este tipo, yo me ofrecí voluntariamente diciendo que lo había hecho en tres ocasiones, pero en adultos, es más, llevaba una en mi maletín que había adquirido en la Casa Colimodio, pues cuando este accidente ocurría en el Hospital Vargas de Caracas durante las noches de guardia, la central de suministros estaba cerrada.

Ante la urgencia y con suprema humildad, él me incitó a tomar la decisión y delegó en mis manos el procedimiento, y así comenzó el martirio de la niña: Primero no podía sedarse porque su pobre función hepática y el riesgo de mucha toxicidad no lo aconsejaban, y segundo, la introducción, penosa como fue, no fue posible por la boca, y todavía más terrible a través de una narina estrecha; luego venciendo las náuseas y la sangre que salía a borbotones por la boca y la nariz, y en medio de tos defensiva por la sangre que intentaba irse a la tráquea y los pulmones. Sorteando muchos obstáculos la pasé, la inflé, la fijé y todavía siento en mi nariz el acre olor de s

u sangre inocente y en mi corazón, un sentimiento de culpa espantoso por aquella tortura que fuera inútil.

Al día siguiente muy temprano fui a verla, había fallecido durante la noche; nadie le había dado la salida, se había ido contenta y sin despedirse, directo a la cima del Autana donde reina Wahari, señor del cielo, de las montañas y de la tierra, creador de muchos de los animales terrestres y de su tribu ancestral, los Wóthuha o piaroas; allí fue acogida con dulzura y remendado su cuerpecito con aceites y perfumes de la selva. Una enorme hematemesis –vómito de sangre- nos la arrebató a su madre y a los médicos y bachilleres. No atiné a decir nada, no pude responder las preguntas en la revista médica que continuó ese día como si nada hubiera ocurrido; seguíamos como siempre, rígidos y conchudos por la costumbre, emulando a la rueda del tiempo que tampoco se detuvo un segundo en señal de pesar…

Así murió la indiecita sin conocer más de la vida que miseria y sufrimiento. Allí finalizó mi coqueteo con la pediatría, esa que mal conocí, que en mi distorsionada percepción no se ocupaba del niño sano sino del hendido por la furia del incomprendido sino… La pediatría es una especialidad por demás gratificante y es por ello que es tan difícil como traumático ver a un niño con una enfermedad fatal. ¿Por qué Dios o el destino les juega esa mala pasada a los niños habiendo tanta gente mala por ahí…?

Asienta Laín Entralgo que ¨la enfermedad, ante todo, es un modo de vivir¨, pero no fue así para mi indiecita; la enfermedad le tenía reservado un cruel destino. Aun siendo tan pequeña pude ver en sus negros ojos la amenaza, el riesgo de morir, ese temor ancestral con el que nacemos y vivimos. No hubo para ella esa ¨muerte biográfica¨ donde nuestros proyectos de vida son amenazados o truncados por alguna enfermedad inclemente al tiempo que presenciamos nuestro derrumbe; era simplemente para ella, la ¨muerte biológica¨, pura y simple, sin pasar por esa otra de sueños y realidades, futuro y realizaciones, días malos y otros buenos…

La teología cristiana afirma que la enfermabilidad del hombre es consecuencia del castigo que el pecado original arrojó sin aviso y sin protesto contra la humanidad; esa vulneratio naturabilis que en el ser humano la falta primigenia produjo… Tenía yo que rebelarme; ya de sí, los de su raza no eran considerados humanos por otros humanos, y los invasores de sus tierras ancestrales los cazaban como animales de presa… ¿por qué pagar ella esas cuentas que a otros pertenecían…? La verdad es que no quisiera meterme en los dominios de la teología, la metafísica o de la filosofía, pues ni idea de ellas tengo … Sólo sé que aquí cargo todavía un costal de piedras adherido a mi corazón, un tarugo atascado en mi garganta, mantengo vívida su carita de dolor y mi cara reflejada en sus pupilas mientras inútilmente le violentaba sus fosas nasales con una sonda…

Todavía resuena en mis oídos el ¨Dejad que los niños se acerquen a mí, no se lo impidáis; de los que son como ellos es el Reino de Dios. Os lo aseguro, el que no acepte el reino de Dios como un niño, no entrará en él¨ -Mateo 19,13-15-

rafaelmuci@gmail.com