Elogio del hígado: cuando no le queda sino

el gancho…

Acto I

William Somerset Maugham (1874-1965) fue un novelista, dramaturgo y escritor de relatos cortos tan entretenidos, que le ganaron puesto cimero de popularidad mundial. A lo largo de 60 años escribió más de 100 relatos y 21 novelas, además de gran número de piezas teatrales, biografías, libros de viajes y ensayos. Su impresionante y aleccionador relato “La muerte habla” —extraída de su comedia Sheppey—, se desarrolla más o menos como sigue:

William Somerset Maugham (1874-1965) fue un novelista, dramaturgo y escritor de relatos cortos tan entretenidos, que le ganaron puesto cimero de popularidad mundial. A lo largo de 60 años escribió más de 100 relatos y 21 novelas, además de gran número de piezas teatrales, biografías, libros de viajes y ensayos. Su impresionante y aleccionador relato “La muerte habla” —extraída de su comedia Sheppey—, se desarrolla más o menos como sigue:

-Un mercader de Bagdad envía a su sirviente a comprar alimentos al mercado. Al cabo de un rato, éste regresa pálido, trémulo y sudoroso diciéndole, -“Mi Señor, en medio del gentío del mercado, acabo de encontrarme con La Muerte. Mirándome fijamente, ella me hizo un gesto amenazador. Présteme su caballo más veloz para escapar de la ciudad y así, eludir mi destino. Me iré a Samarra, donde ella no podrá encontrarme…” El mercader de inmediato accede a su pedimento y le presta su mejor caballo. El apresurado jinete clava las espuelas en los ijares del cuadrúpedo y a galope tendido, sale de Bagdad. Al mismo tiempo, el mercader se marcha hacia el mercado donde ve a La Muerte parada entre la multitud. Se acerca a ella y la increpa, -“¿Por qué le hiciste ese ademán de amenaza a mi sirviente cuando le viste esta mañana?”, a lo que la pelona le responde, -“No fue un gesto de amenaza, fue tan sólo un respingo de sorpresa… Estaba asombrada de verle en Bagdad, pues en realidad esta noche tengo una cita con él en Samarra…”.

Había ayudado a escribirlo en el Gran Libraco de Vidas: ¡La ocasión de rendir cuentas había llegado y no se admitirían demoras! Un enorme vómito de sangre rutilante, el quinto en minutos acabó por teñir su cuerpo todo de rojo e inundar la cama, arrebatándole las últimas onzas de sangre necesarias para oxigenar los tejidos de quien en vida se llamara, Olegario Quintín Quiñones, alias “care’caña” … ¡Qué en paz descanse! —se santiguaron sus deudos allí congregados— ¡Qué muerte tan escandalosa y horrible, sólo comparable a una decapitación! — dijo en bajo soliloquio alguno de los presentes— Pero como todo fin, debió haber habido un comienzo... El inicio, tímido y adolescente —como es lo usual— hasta podríamos llamarlo inocente. Unos tragos de güisqui, ron o unas cuantas cervezas frías, una horrible rasca y un monstruoso ratón físico y moral. Comprendió entonces Olegario por la primera vez, el porqué de la famosa plegaria del borrachín: ¡Señor, sí con mis tragos te ofendo, con el ratón te pago y me quedas debiendo…! Para algunos, la horrible experiencia de la primera rasca la transformará en la última; más para otros, por razones genéticas, culturales y aún familiares será el comienzo de un daño orgánico, aditivo y silencioso: Un nido de termitas arrellanado en el hígado que come pasito y sin hacer bulla. Al inicio, el ritualístico viernes por la tarde con su conocido grito de guerra, “¡Me voy p’al mundo!” vociferado desafiante a la cara de la compañera inerme. Cual trofeo valioso y machista, iban entonces acumulándose en la mesa del bar “Centro de Amigos”, aquel cerro de botellas vacías, si se quiere, toda una colección de pagarés sobre su expectativa de vida, a ser cobrados, tal vez, mucho antes del vencimiento...

Luego, la cita fue diaria. Al fin de la jornada de trabajo. Poco importaban las angustias de su mujer, las estrecheces del hogar y el hambre de sus hijos. Casi sin percatarse, Olegario había sido engarzado en las redes tenebrosa del licor… Y a la postre, terminó quedándose sólo con sus cervezas, con el “palito” furtivo obsequiado por un compañero de desgracia escondido en una bolsita de papel marrón, “como para que la gente no se dé cuenta…”, y en los pocos momentos de lucidez, le asaltaba el ratón moral por tanta sinvergüenzura, por tanta vida estéril y desperdiciada.

¡Más motivos para seguir bebiendo! El licor terminó por reemplazar casi que todo alimento, así que Olegario, en silenciosa orgía canibalística, fue consumiendo la musculatura de su propio cuerpo en procura de las proteínas que no consumía. Al paso en que sus carnes fueron derritiéndose, su abdomen inundado de líquido ascítico se hacía más y más protuberante, robándole más agujeros al cinturón. La cicatriz umbilical, de sí un hoyuelo, emergió pendenciera en la forma de un dedo de guante, casi similar al “maruto” de los niños recién nacidos a quienes no se curó el ombligo con aceite de palo —al menos eso dicen por allá, por Oriente-. Las sienes se le deprimieron hasta desaparecer. La bola adiposa de Bichat, del gran anatomista francés Marie François Xavier Bichat (1771-1802), un colchoncito de grasa lobulada que ocupa el espacio entre el músculo masetero o masticador y el buccinador — músculo plano de la mejilla—, que suele rellenar el acantilado óseo del pómulo, haciendo invisible la depresión anatómica que allí existe, igualmente se esfumó y al mismo paso, se le chuparon los cachetes y los malares ilusoriamente emergieron en su cara cual dos rocosos salientes.

Olegario y su ingenioso cordel para sostener el pantalón, la pérdida de la bola de Bichat, la ginecomastia, el abdomen protuberante por la ascitis

y la red venosa colateral porto-cava superior hacían el diagnóstico de una sola ojeada…

Sus orejas parecían haberle crecido y se le echaron hacia adelante, destacándose ridículamente en la silueta de su cabeza. El cuello era forro de piel colgante. El esternocleidomastoideo —mi palabra preferida en el “juego del ahorcado” de mi lejana infancia en razón de su exagerada longitud y anonimia— ese músculo que cruza oblicuamente desde la ollita del cuello hasta la pata de la oreja mostraba bajo la piel, cual cadáver de anfiteatro, sus relieves anatómicos y sus tres inserciones que le dan nombre: el esternón, la primera costilla y la apófisis mastoides detrás del lóbulo de la oreja. El otrora abundante vello de su pecho se le había caído sin que él se diera cuenta, y como niña en flor de adolescencia, le habían retoñado dos mamas puberales. El vello pubiano también se le había despoblado, trastrocando su geometría de losange —característica del hombre— por el femenino triángulo de base superior. ¡Signos indicativos de que había que ir a palpar los testículos! Bajo la piel de su escroto más parecían dos uvas pasadas de lo puro blandos y pasmados que estaban. Era la evidencia semiológica de la atrofia testicular. ¡Qué paradoja! Una actividad tan machista como echarse los palos con los compinches, había feminizado a Olegario. Por cierto, que tiempo hacía que su sexo era pájaro muerto acompañado de dos huevos podridos, un adminículo colgante, pequeñito y arrugado que ya era sólo bueno para echar orine… Al menos, no sufriría de la próstata, pues también se le había empequeñecido. ¡Qué desperdicio! El licor le había dejado en la más completa indiferenciación sexual… ¡ya no era hombre ni era mujer!

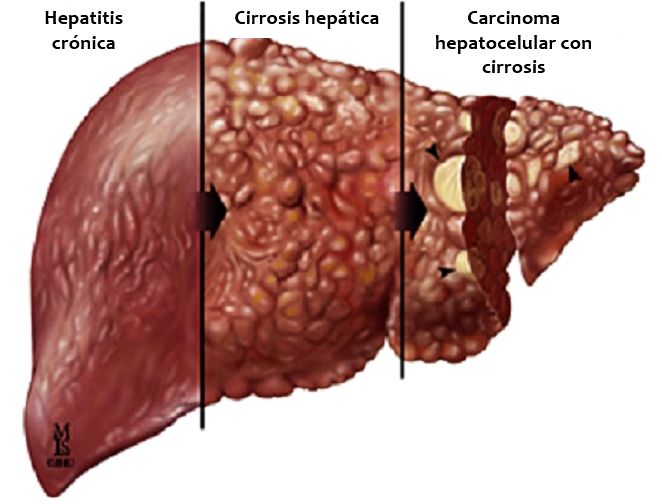

A la par que le ocurría aquel cambio del lado de afuera, otro un tanto peor, había tenido lugar del lado de adentro. Su hígado, gigante portentoso de kilo y medio, detoxificador de todas las impurezas corporales, de los venenos y tóxicos que ingresan a nuestro cuerpo o que se forman en él, a los que transforma en inocentes mininos, metamorfoseó su textura lisa, su blandura y su color de vino tinto por una opuesta “personalidad”: Pequeño, retraído y espaturrado, con su superficie llena de chichones de cualquier tamaño, de color amarillento y la consistencia dura del cartón. Fotografía de pasaporte de la cirrosis hepática de Laennec, la cirrosis alcohólica, la ya incurable. En un erial le había transformado el licor el hígado a Olegario. Ya su sangre se vio en grandes dificultades para pasar a través de su glándula hepática, pues la enfermedad había estrechado el desaguadero de la vena porta. Sus tendencias vitales, en vano intento por sortear el obstáculo, desarrollaron redes de caños colaterales para derivar el torrencial flujo que, como en la Redoma de Prados del Este, se estancaba en alienante forma. Por efecto de aquel volumen y de la desmesurada presión portal, pequeñas e insignificantes venas se convirtieron en gruesas varicosidades, sinuosos paquetes de lombrices de muy delgada pared, verdaderas bombas de tiempo llenas a reventar, y cuando eso hicieron las várices de su esófago, sobrevinieron las hematemesis o vómitos de sangre, única y aberrante manera que su cuerpo encontró para aliviar la hipertensión portal.

A la par que le ocurría aquel cambio del lado de afuera, otro un tanto peor, había tenido lugar del lado de adentro. Su hígado, gigante portentoso de kilo y medio, detoxificador de todas las impurezas corporales, de los venenos y tóxicos que ingresan a nuestro cuerpo o que se forman en él, a los que transforma en inocentes mininos, metamorfoseó su textura lisa, su blandura y su color de vino tinto por una opuesta “personalidad”: Pequeño, retraído y espaturrado, con su superficie llena de chichones de cualquier tamaño, de color amarillento y la consistencia dura del cartón. Fotografía de pasaporte de la cirrosis hepática de Laennec, la cirrosis alcohólica, la ya incurable. En un erial le había transformado el licor el hígado a Olegario. Ya su sangre se vio en grandes dificultades para pasar a través de su glándula hepática, pues la enfermedad había estrechado el desaguadero de la vena porta. Sus tendencias vitales, en vano intento por sortear el obstáculo, desarrollaron redes de caños colaterales para derivar el torrencial flujo que, como en la Redoma de Prados del Este, se estancaba en alienante forma. Por efecto de aquel volumen y de la desmesurada presión portal, pequeñas e insignificantes venas se convirtieron en gruesas varicosidades, sinuosos paquetes de lombrices de muy delgada pared, verdaderas bombas de tiempo llenas a reventar, y cuando eso hicieron las várices de su esófago, sobrevinieron las hematemesis o vómitos de sangre, única y aberrante manera que su cuerpo encontró para aliviar la hipertensión portal.

Olegario– como tantos otros venezolanos de todas las clases sociales, había ayudado a fraguar su destino. Con un tóxico socialmente admitido como es el licor, momificó su glándula de vida, su hígado, y cuando aparecieron las temidas hematemesis, negras campanas echaron al aire sus lúgubre clamores o toque de muertos…

¡El inconsciente de Olegario, queriendo ahogar los sinsabores de la vida en el aguardiente, en vez de encontrarse con la Muerte a los setenta y cuatro en Bagdad, la halló tempranamente a los cuarenta en Samarra…!

Del hígado no le quedaba sino

el gancho…

Acto II

Aquiles, el invencible, el famoso hijo de Peleo gozaba del don de un cuerpo invulnerable. Para dotarlo de tal cualidad, su madre, cogiéndole por los talones, le sumergió en la Laguna Estigia. Fue así como ese, el único sitio no mojado por sus aguas se constituyó en la única área vulnerable de su ser. Un nefasto día, precisamente el de su boda con Polixena, una flecha disparada a traición por París fue a clavarse en su talón causándole la muerte. Y como Aquiles, cada humano ser tiene su vulnerable talón, su “locus minoris resistenciae”, un lugar de su organismo predispuesto a enfermarse por procesos morbosos de cualesquiera géneros. ¿Cuál será el mío? —a menudo me pregunto—. ¿Cuál será ese sitio de mi economía, que al ser “golpeado” en la correcta oportunidad y en el preciso momento, me quebraría en mil pedazos cual taza de porcelana resentida? Nuestra herencia morbosa —inscrita en los genes—, el ambiente donde vivimos, nuestras debilidades y flaquezas, los vicios “inocentes” amorochados a nuestra vida social —el licor, el cigarrillo, las “drogas recreacionales” ¿? —, coquetearán con la oculta grieta hasta hacerla estallar.

Aquiles, el invencible, el famoso hijo de Peleo gozaba del don de un cuerpo invulnerable. Para dotarlo de tal cualidad, su madre, cogiéndole por los talones, le sumergió en la Laguna Estigia. Fue así como ese, el único sitio no mojado por sus aguas se constituyó en la única área vulnerable de su ser. Un nefasto día, precisamente el de su boda con Polixena, una flecha disparada a traición por París fue a clavarse en su talón causándole la muerte. Y como Aquiles, cada humano ser tiene su vulnerable talón, su “locus minoris resistenciae”, un lugar de su organismo predispuesto a enfermarse por procesos morbosos de cualesquiera géneros. ¿Cuál será el mío? —a menudo me pregunto—. ¿Cuál será ese sitio de mi economía, que al ser “golpeado” en la correcta oportunidad y en el preciso momento, me quebraría en mil pedazos cual taza de porcelana resentida? Nuestra herencia morbosa —inscrita en los genes—, el ambiente donde vivimos, nuestras debilidades y flaquezas, los vicios “inocentes” amorochados a nuestra vida social —el licor, el cigarrillo, las “drogas recreacionales” ¿? —, coquetearán con la oculta grieta hasta hacerla estallar.

Mas, ¿cómo saber dónde ella se encuentra? A veces tenemos la suerte de conocer la existencia de diabetes en la familia, de infartos o accidentes cerebrovasculares a temprana edad, cáncer de la mama, obesidad y muchas otras. Se nos da el chance de ejercer su prevención. Otras veces, no hay manera de saberlo, tal vez mi abuelito fumó toda su vida como un carretero y se murió trancado de la orina, o mi tío fue un bebedor consuetudinario que alcanzó la senectud y falleció a consecuencias de una mala caída, y yo, con el humo del cigarrillo que otros se fuman a mi alrededor o con los dos tragos que consumo “dizque para la circulación”, de repente me anoto con un cáncer pulmonar o me pilla una cirrosis hepática. Por ello, ¡Aunque no nos veamos el rabo de paja, mejor será no acercarnos mucho a la candela de los vicios…! La industria del licor, tan floreciente y millonaria en Venezuela, se nutre de la explotación de un vicio con ropaje de cordero y en forma hipócrita, está presente hasta en los maratones donde se corre por la vida… ¡Qué desacuerdo! Luchar por la salud para luego beberse el veneno. Me preguntará usted entonces,

¿Cuál es la relación entre alcohol e hígado? Bien, una vez que usted se toma un whisky o una cerveza, el alcohol en ellos contenido es metabolizado o transformado en su hígado. La excesiva ingestión —que será de mayor o menor cuantía de acuerdo a su predisposición—, termina por interferir con su bioquímica, con el buen funcionamiento de sus células. Su daño ‘pisapasito’, comienza por ocurrir una deposición de grasa en el hígado, lo que es conocido como hígado graso o metamorfosis grasos del hígado, hoy día objetivable mediante el incruento estudio ultrasonográfico de la glándula. Por esta razón, el hígado aumenta de volumen y se recrece, pues la grasa, a juro, pasó a ocupar un espacio que no le corresponde.

Pero al mismo tiempo, el alcohol va destruyendo al hepatocito, el individuo o célula noble del hígado y a los lobulillos hepáticos que millares de ellos contribuyen a formar —el núcleo familiar—, con lo que sobreviene el caos. Esta familia es una pequeña factoría muy eficiente interconectada con muchas otras, que fabrica las proteínas vitales a partir de los aminoácidos que consumimos, que elabora las enzimas que catalizan procesos metabólicos indispensables para la vida, que neutraliza tóxicos originados en nuestro propio cuerpo o que consumimos advertida o inadvertidamente. Como en muchas de las industrias básicas del país, la mala gerencia trae aparejada la quiebra funcional. Y ello es muy grave, porque ¡No podríamos vivir un minuto sin el trabajo de este gran benefactor! La población de hepatocitos responsables y eficientes es progresivamente reemplazada por tejido cicatrizal, suerte de combinación de zánganos y reposeros que acelerarán la quiebra. El hígado cirrótico, retraído y empequeñecido en su majestad y funcionalidad, sostenido solo por sus ¨ganchos¨ o ligamentos, especialmente llamados: falciforme, coronario y triangulares derecho e izquierdo; pasa entonces a asemejarse a la Venezuela empobrecida y desmoralizada de hoy, víctima de todos esos vicios y corruptelas que todos de una u otra manera, hemos tolerado por muchos años…

Pero al mismo tiempo, el alcohol va destruyendo al hepatocito, el individuo o célula noble del hígado y a los lobulillos hepáticos que millares de ellos contribuyen a formar —el núcleo familiar—, con lo que sobreviene el caos. Esta familia es una pequeña factoría muy eficiente interconectada con muchas otras, que fabrica las proteínas vitales a partir de los aminoácidos que consumimos, que elabora las enzimas que catalizan procesos metabólicos indispensables para la vida, que neutraliza tóxicos originados en nuestro propio cuerpo o que consumimos advertida o inadvertidamente. Como en muchas de las industrias básicas del país, la mala gerencia trae aparejada la quiebra funcional. Y ello es muy grave, porque ¡No podríamos vivir un minuto sin el trabajo de este gran benefactor! La población de hepatocitos responsables y eficientes es progresivamente reemplazada por tejido cicatrizal, suerte de combinación de zánganos y reposeros que acelerarán la quiebra. El hígado cirrótico, retraído y empequeñecido en su majestad y funcionalidad, sostenido solo por sus ¨ganchos¨ o ligamentos, especialmente llamados: falciforme, coronario y triangulares derecho e izquierdo; pasa entonces a asemejarse a la Venezuela empobrecida y desmoralizada de hoy, víctima de todos esos vicios y corruptelas que todos de una u otra manera, hemos tolerado por muchos años…

La cirrosis hepática se dará cita en el hígado de uno de cada cinco bebedores crónicos. Y, ¿cómo se expresa este daño continuado, esta muerte diaria de vitales hepatocitos? Me enumerará usted los síntomas que considera típicos de la insuficiencia hepática, pues lo ha estado oyendo desde su infancia y casi que son artículos de fe: “Manchas hepáticas” —la mayoría de las veces son inofensivos hongos que viven en la superficie de la piel—, boca amarga —nada significa para un médico medianamente informado—, llenura y gases con las comidas — síntomas inespecíficos y de alta prevalencia en la consulta médica—, diarreas o estreñimiento ocasional —de similar significación al anterior—, pendejeromia o apatía —sinnúmero de causas—, lengua cuarteada o saburral —más pasada de moda que la moral en un político— y muchos otros más. Pues bien, permítame decirle que usted es presa de un equívoco. Estos conceptos vienen arrastrándose pegajosamente desde épocas arcaicas y a las gentes — y algunos médicos también, no muy doctos, por cierto- les conviene no hacerlo desaparecer pues ¡sirve a tantos fines…!

Los pacientes cirróticos avanzados que van a morir a mi Hospital Vargas y que a menudo veo con gran compasión, no sienten ni han sentido nunca ninguno de esos síntomas, ellos —como usted quizá— no se dieron cuenta en lo absoluto, de que “algo” les estaba comiendo las bases de su vida. Es más, luego de leerme, usted, un poco remordido, querrá evaluar la función de su hígado, se hará practicar una serie de exámenes de laboratorio para saber en qué estado se encuentra… para continuar bebiendo. Déjeme casi asegurarle que usted —al igual que un político por demás corrupto—, saldrá absuelto. A pesar de lo duro que usted ha maltratado a su hígado, no será raro que las pruebas dictaminen su normalidad funcional... ¿Cómo…? ¿pruebas normales aún en presencia de daño manifiesto? Pues, así como lo oye. El hígado es un órgano extraordinario en el que se mezcla una inmensa capacidad de trabajo con una inconmensurable reserva funcional. Su hígado -a diferencia de la dirigencia política- es inclusive, capaz de regenerarse. A las dos semanas de extirpada una fracción de él, queda consumada la reproducción de otra igual o mayor, ¡a lo lombriz de tierra! Más, tanto va el cántaro a la fuente… Por eso, les advierto a mis amigos y pacientes que no esperen que el derrumbe funcional de su hígado se exprese en unas pruebas de laboratorio “un poquito alteradas”, pues su hígado es tan noble que tal vez en el momento en que eso ocurra, sólo le esté funcionando ‘el gancho’ que, según algunos entendidos dicen, lo sostiene en su lugar…

Pero usted no tiene problemas, ¡Eso no es conmigo…! -dirá- Se cae a palos el fin de semana y tal vez debido a que es publicista se ve obligado a tomar todos los días —¡A otro perro con ese hueso! — y hay que hacer algo, hay que “tomar algo para el hígado”. Se va a una farmacia y se compra unas vainas inútiles —en el sentido más despectivo de las palabras— que llaman protectores hepáticos que se ufanan de ‘prevenir y tratar las enfermedades degenerativas del hígado’.

Del hígado no le quedaba sino

Del hígado no le quedaba sino

el gancho…

Acto III

Hospital Vargas de Caracas, postrimerías del año 1961. Sala 15, cama 4. Norberto Sánchez. 62 años. Natural y procedente de Caicara del Orinoco. Comerciante. Consulta por vómitos de sangre y evacuaciones alquitranadas.

Hospital Vargas de Caracas, postrimerías del año 1961. Sala 15, cama 4. Norberto Sánchez. 62 años. Natural y procedente de Caicara del Orinoco. Comerciante. Consulta por vómitos de sangre y evacuaciones alquitranadas.

Enfermedad actual… Casi que puedo reproducir la escena y observarme en mis inseguros 23 años, sentado a la diestra de su cama oyendo su relato y tratando de integrar la historia clínica de quien, a mis ojos de mozo, se me antojaba era un ‘viejecito’ afable y colaborador. En medio del bullicio de la visita de un domingo por la tarde, de las continuas interrupciones de las enfermeras y de los visitantes que querían aprovecharse de la presencia del doctor para hacerse un ‘chequeíto’, trabé amistad verdadera con aquel hombre sabio y bondadoso. ¡Más parecía que él era el doctor, de todas las lecciones gratuitas de la vida con que me prodigó, admirándome de su estoicismo ante la desgracia y aún, ante la llegada de su muerte, pocos meses más tarde! ¿Qué clase de médico podía considerarme que apenas tres meses tendría de haberme graduado, con mi cerro de ignorancia a cuestas y esa cara de muchachito que sólo despertaba recelo y desconfianza? Mucho aprendí de la narración de los vaivenes de su vida y luego, al examinarle y de la cirrosis hepática que, maltratándolo, le había orillado en el ala sur de la sala. Le retribuí lo mucho que me dio con lo poco que mi insipiencia podía ofrecerle, aderezado con mi interés por su ser total y con mi solícito cuidado. Su hábito de beber era costumbre y orgullo. La compartían, allá en el pueblo, muchos de sus paisanos. ¡No podían llamarlo pecado! Así que concluí la historia de su enfermedad, lo examiné con lo mejor de mi exiguo conocimiento y destreza semiológica. Revisé los datos una docena de veces. Le ordené los exámenes que creí suficientes al justipreciar detalles de su narración con los hallazgos físicos que yo encontré: Síndrome de hipertensión portal producido por una cirrosis alcohólica de Laennec. ¡Ese fue mi diagnóstico! Me marché a casa cansado pero contento, todo en marcha, el sábado siguiente debería presentar su caso clínico ante mis superiores, pues él, había sido enviado a un servicio quirúrgico con la finalidad de ser intervenido… ¡No podía imaginar que el destino me tuviera reservada una inolvidable lección!

Leí mucho sobre cirrosis e hipertensión portal. En mi favor, el último número de la revista francesa La Revue du Practicien había llegado a mis manos pues estaba suscrito a ella y estaba dedicada a los aspectos de hemodinámicos de la circulación portal e inclusive mostraba una novedosa clasificación de sus tres diversos tipos. Con mi paciente como motivo, reaprendí que el hígado era una víscera maciza con un peso aproximado de kilo y medio, ricamente irrigado por dos sistemas vasculares: Uno, la arteria hepática que le proporciona una circulación egoísta -solo para él– y la otra, una irrigación funcional o altruista conducida por la vena porta, destinada a metabolizar las materias ricas en productos alimenticios absorbidos en el intestino. Cada minuto, un litro y medio de sangre sería filtrada a través del hígado. Una cuarta parte, muy rica en oxígeno, es la aportada por la arteria hepática, el resto proviene de la vena porta, cuya oxigenación es tan sólo, la mitad de la otra. Las dos corrientes terminan mezclándose al nivel del llamado sinusoide hepático, tal cual lo hace frente a San Fernando, la negrura del río Atabapo con el agua clara del padre Orinoco. El gasto de oxígeno que realiza el hígado a partir de la sangre portal, de por sí empobrecida, es pues considerable, y da una idea del elevado consumo de energía que tiene lugar en el lobulillo hepático, la ‘gran cocina’ donde se elabora el complejo menú de alimentos destinados a todo el organismo en su conjunto. Cuando la cocina pierde su ‘chef’ y se demora o se detiene, las consecuencias son desastrosas, pues nadie come…

La cirrosis ataca especialmente a varones entre cuarenta y sesenta años. No sólo el licor puede producirla. Ciertas formas de hepatitis como las formas B y C, insuficiencia del corazón derecho, obstrucción del flujo de bilis y deposición de metales son ofensores conocidas. No respeta clases sociales, pero la desnutrición del marginal, potencia el efecto destructivo del licor. La mujer ha surgido recién como seria competidora. Por desgracia para ella, su hígado es menos resistente y se enferma más pronto. ¡Pa’que beben si no aguantan! -diría mi condiscípulo care’caña…- A Norberto le escaseaba la pilosidad en tronco y axilas y su vello pubiano dibujaba un triángulo femenino. El hígado normal inactiva los estrógenos u hormonas femeninas producidas en las glándulas suprarrenales del varón. En el cirrótico, esta función antifemenina claudica, permitiendo además el desarrollo de ginecomastia o mamas de excesivo volumen y conduciendo a una atrofia de los testículos con merma de la función sexual. A la triada constituida por cirrosis, ginecomastia y atrofia testicular se denomina, síndrome de Silvestroni- Corda, el que también afectó al Olegario Quiñones de nuestra pasada historia.

También Norberto mostraba estigmas cutáneos propios de la insuficiencia hepática, más no en forma de paños blancos, como podría suponerse, antes bien, eran pequeñas estrellitas o arañas con sus paticas rojas —nevus araneus o spider nevus— que pululaban en su cara, mitad superior del tronco, espalda y hombros. Las palmas de sus manos eran rojizas por la dilatación capilar —eritema palmar— y sus uñas eran blanquecinas y sin lúnula. Moretones por doquier había, evidenciando la falta de factores de la coagulación. Su abdomen se desparramaba hacia los lados de la cama por la presencia de ascitis, líquido ocioso represado en su cavidad peritoneal dándole el aspecto de en un vulgar batracio y además, mostraba una hernia umbilical y otra inguinal, producto de la gran tensión abdominal. En la piel del mismo, se notaban los trayectos azulados de venas superficiales distendidas, vías de circulación colateral que derivaban parte del flujo portal hacia las venas cavas superior e inferior. Eran el equivalente de las hemorroides y várices esofágicas que Norberto presentaba, aliviaderos de la sobrecarga de la presión portal. El contraste de su abdomen recrecido con sus nalgas y piernas descarnadas, le daban el aspecto de un camión con ruedas de bicicleta. El bazo, de lo puro grande, era una bacinilla. Lo blanco del ojo le había virado al amarillo, evidenciando ictericia por elevación en su sangre de la bilirrubina o pigmento biliar. Había perdido mucho peso y eran tan sólo pellejo y hueso.

También Norberto mostraba estigmas cutáneos propios de la insuficiencia hepática, más no en forma de paños blancos, como podría suponerse, antes bien, eran pequeñas estrellitas o arañas con sus paticas rojas —nevus araneus o spider nevus— que pululaban en su cara, mitad superior del tronco, espalda y hombros. Las palmas de sus manos eran rojizas por la dilatación capilar —eritema palmar— y sus uñas eran blanquecinas y sin lúnula. Moretones por doquier había, evidenciando la falta de factores de la coagulación. Su abdomen se desparramaba hacia los lados de la cama por la presencia de ascitis, líquido ocioso represado en su cavidad peritoneal dándole el aspecto de en un vulgar batracio y además, mostraba una hernia umbilical y otra inguinal, producto de la gran tensión abdominal. En la piel del mismo, se notaban los trayectos azulados de venas superficiales distendidas, vías de circulación colateral que derivaban parte del flujo portal hacia las venas cavas superior e inferior. Eran el equivalente de las hemorroides y várices esofágicas que Norberto presentaba, aliviaderos de la sobrecarga de la presión portal. El contraste de su abdomen recrecido con sus nalgas y piernas descarnadas, le daban el aspecto de un camión con ruedas de bicicleta. El bazo, de lo puro grande, era una bacinilla. Lo blanco del ojo le había virado al amarillo, evidenciando ictericia por elevación en su sangre de la bilirrubina o pigmento biliar. Había perdido mucho peso y eran tan sólo pellejo y hueso.

Una pesada espada de Damocles suspendida con la crin de un caballo pendía insegura sobre el hilo de su vida… Un poco a lo pedante, consideraba que los cirujanos eran todas personas más inclinadas a la acción —¡operar sin preguntar! — , que a los libros, al examen clínico depurado y al razonamiento clínico: simples consumidores de su tiempo. Algo de eso había visto. Yo no había pedido pasar por cirugía, lo mío era la medicina interna, pero comenzando mi Internado Rotatorio en el Hospital Vargas de Caracas, era mi primera pasantía obligatoria, ¡qué desgracia! No creía que iba a aprender mucho entre gentes tan apuradas, que consideraban a los clínicos individuos ¨pajosos¨ e incapaces de resolver nada.

Y así, llegó el ansiado y temido sábado. En un pequeño salón se inició la reunión. Presidía la sesión el jefe del Servicio, el doctor Fernando Rubén Coronil (1911-2004). Sus asociados, connotados cirujanos, le acompañaban con particular reverencia y había sido el único cirujano al que vi portar un estetoscopio en el bolsillo de su bata. Aunque me sentía como palo de gallinero, confiaba en mi trabajo tesonero, evaluación integral de mi paciente y conocimiento del tema. Relaté la historia, ofrecí mis argumentos y el diagnóstico diferencial, apresuré mis conclusiones y como el torero ante el toro arrodillado, esperé la ovación… Nada de eso sucedió: Con voz bajita, pausada y sin inflexiones, mis argumentos fueron destruidos uno a uno. Me hizo preguntas de todo género, todas— me figuraba— eran ‘bolas de humo’ ante el bate inmóvil de mí etérea ilustración médica. ¡No le di ni a una! Fuimos ante el paciente. Encontró datos físicos que yo ni vi, no le dio importancia a muchos otros que yo consideraba determinantes…

Y así, llegó el ansiado y temido sábado. En un pequeño salón se inició la reunión. Presidía la sesión el jefe del Servicio, el doctor Fernando Rubén Coronil (1911-2004). Sus asociados, connotados cirujanos, le acompañaban con particular reverencia y había sido el único cirujano al que vi portar un estetoscopio en el bolsillo de su bata. Aunque me sentía como palo de gallinero, confiaba en mi trabajo tesonero, evaluación integral de mi paciente y conocimiento del tema. Relaté la historia, ofrecí mis argumentos y el diagnóstico diferencial, apresuré mis conclusiones y como el torero ante el toro arrodillado, esperé la ovación… Nada de eso sucedió: Con voz bajita, pausada y sin inflexiones, mis argumentos fueron destruidos uno a uno. Me hizo preguntas de todo género, todas— me figuraba— eran ‘bolas de humo’ ante el bate inmóvil de mí etérea ilustración médica. ¡No le di ni a una! Fuimos ante el paciente. Encontró datos físicos que yo ni vi, no le dio importancia a muchos otros que yo consideraba determinantes…

Yo sentía que, con mi pellejo, a la sazón convertido en hipersensible coleto, se restregaba el piso de la sala 15, más sonó el gong y la mano caritativa y solidaria del doctor Eduardo Carbonell Izquierdo (1914-1996), su adjunto, me llevó a mi esquina salvándome del knock-out deshonroso, pero no de la vergüenza y depresión posterior. ¨¡Deja a ese muchacho tranquilo Rubén -le dijo gesticulando y con esa voz enérgica que parecía tartamudear cuando la justicia no estaba del lado de quien la merecía-, no ves cómo se sabe muy bien la materia y el esfuerzo que ha hecho por ponerse al día y enseñarnos a todos los aquí presentes¨! Es de hacer notar que el doctor Carbonell era un esclarecido especialista en desenredar entuertos de otros cirujanos que operaban las vías biliares sin el conocimiento ni la maestría que él exhibía…

Yo sentía que, con mi pellejo, a la sazón convertido en hipersensible coleto, se restregaba el piso de la sala 15, más sonó el gong y la mano caritativa y solidaria del doctor Eduardo Carbonell Izquierdo (1914-1996), su adjunto, me llevó a mi esquina salvándome del knock-out deshonroso, pero no de la vergüenza y depresión posterior. ¨¡Deja a ese muchacho tranquilo Rubén -le dijo gesticulando y con esa voz enérgica que parecía tartamudear cuando la justicia no estaba del lado de quien la merecía-, no ves cómo se sabe muy bien la materia y el esfuerzo que ha hecho por ponerse al día y enseñarnos a todos los aquí presentes¨! Es de hacer notar que el doctor Carbonell era un esclarecido especialista en desenredar entuertos de otros cirujanos que operaban las vías biliares sin el conocimiento ni la maestría que él exhibía…

Aprendí esa lección y muchas otras que me dio el doctor Coronil y que aún me sigue dando desde lo lejos: ser médico antes que cirujano o especialista, autenticidad, trabajo sin fatiga, anteponer la vocación a la ganancia pecuniaria, enseñar aún a costa de dolor y tantas otras cosas más…

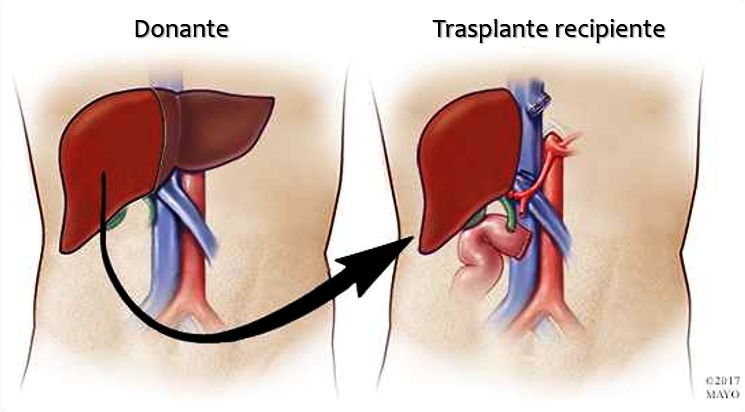

Norberto mejoró solo por pocos meses… Su función hepática, tan deteriorada como estaba, impedía una cirugía de derivación para aliviar la presión portal; el trasplante hepático entonces, aunque se conocía desde el mito de Prometeo la extraordinaria capacidad regenerativa de la gran víscera, era un sueño irrealizable. Así, como sucede en la historia de estos infelices, murió en medio de un coma hepático agitado, quizá mirando la espantosa figura de la muerte de Epicteto, entre delirios y copiosas hematemesis…

¡Junto a mi maestro y sus maneras de ser y hacer, le recuerdo agradecido! Aunque lleno de estrecheces y limitaciones, nunca como el Hospital Vargas, sus pacientes y mis siempre bien recordados mentores…