Bodas de Plata matrimoniales de don José Muci Abraham y su esposa Misia Panchita Mendoza de Muci con sus nueve hijos (21.06.1946). Todos muy hermosos, lucíamos felices y contentos en el amplio jardín de nuestra casa de habitación de Camoruco en Valencia. Sobrevivimos una hembra y tres varones.

La muerte, decía Jorge Luis Borges, es una vida vivida.

La vida es una muerte que viene.

A diferencia de mi padre, comerciante libanés a quien no le gustaban los motes, sobrenombres o apodos y ni siquiera nos permitía llamarnos ¨vale¨ entre nosotros, expresión frecuente entre los venezolanos de aquellos tiempos, porque decía que cada uno de nosotros tenía su nombre y así debía ser llamado… Por el contrario, mi madre gozaba poniéndolos y nadie se salvaba de sus pícaras invenciones, no más veía a una persona y una ocurrencia de esas saltaba a su mente, un resabio –quizá- de las inmensas llanuras guariqueñas dejadas atrás en el ardientoso polvo del camino, pero siempre en el presente de sus días donde todo tenía un apodo, un alias o un remoquete seguido de una sonora carcajada o de su bondadosa sonrisa que mostraba sus dientes perfectos, blancos y alineados.

Los nueve hijos Muci Mendoza, podíamos artificialmente ser divididos en 3 estancos: Los mayores en el superior, dueños y señores de nuestras existencias: Gileni (†, 2014) –15 años mayor que yo, mi madrina de bautizo y la consentida de mi papá por su flacura, vivía su vida, no se metía con los pequeños-, Rosa –dominante y perfeccionista, a veces acuseta, pero siempre muy amorosa, velando por todos y cada uno de los constituyentes del disímil rebaño-, y José –el primogénito, cerebro puro-, a quien le asistía el derecho de regañarnos y de ser el caso, aún de castigarnos, de levantarnos la mano o proceder en consecuencia-. Los integrantes de este grupo no tenían mote alguno (a veces mi padre nombraba a José, Yussef, su traducción al árabe).

En el del medio, Josefina (†, 2006) ¨la negrita¨, nacida accidentalmente en Curazao, parecía no ligarse bien con los otros dos grupos: muy linda, reservada, pizpireta, poco comunicativa fuera de lo que no estuviera en su mundo, atenta al cuidado de su figura y siempre, hasta el fin de sus días, luciendo mucha menor edad que la cronológica sin que la pátina del tiempo se asomara en su tez.

En el tercero, estábamos ¨los muchachos¨ o como suele ahora decirse, ¨el perraje¨… Lo encabezaba Fidias Elías (†, 1975) que más tarde sería el primer médico de la familia, circunspecto, pero no siempre circunspecto; muy cultivado y de finas maneras, llamado por sus amigos ¨El Conde¨ por manejar su pulcra bicicleta negra erguido y desafiante, dermatólogo, tropicalista y mi admirado mentor, quien reforzara mi deseo de ser médico cuando sentía que era una empresa inalcanzable para mí y él me insuflaba temple y confianza, y a quien mi madre llamaba ¨El Comandante¨.

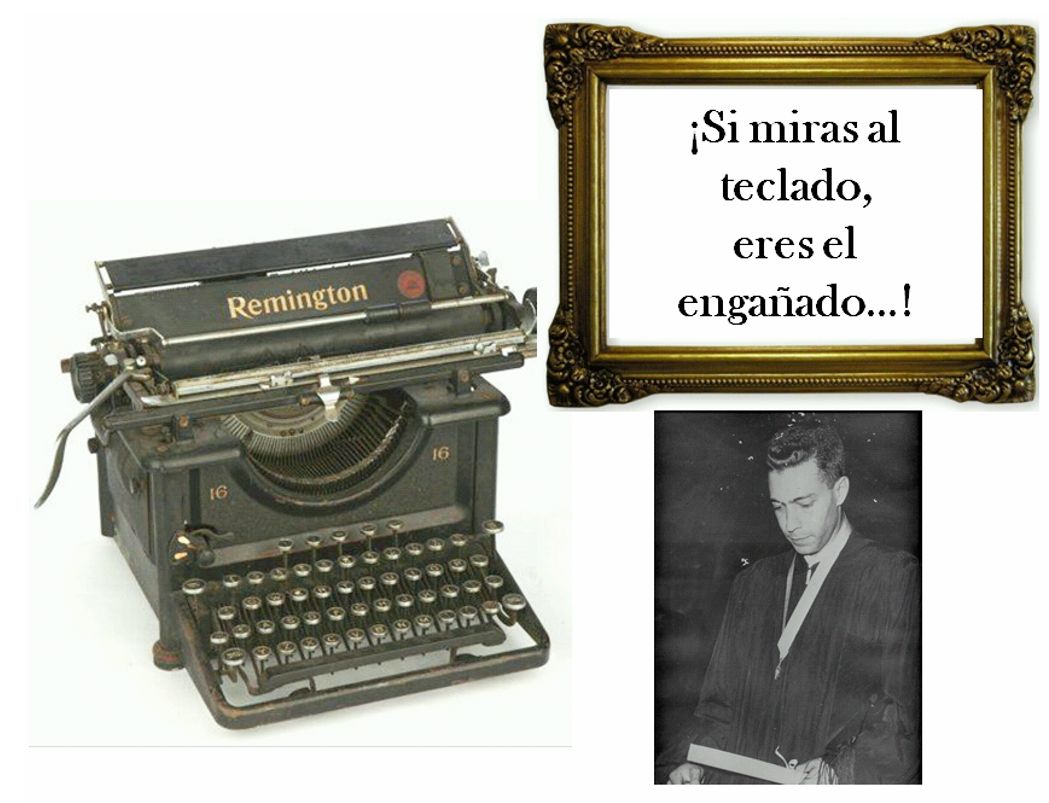

Bien puesto el nombre, porque entre otros menesteres, era nuestro profesor de mecanografía, temido por su rigidez, -¨¡Si miras el teclado, eres el engañado…!¨, rezaba un carteloncito de su factura colgado sobre la antigua máquina de escribir Remington que se complementaba con sus ojos pelados, escrutadores y decidores; gustaba de comandarnos a los más pequeños en las tareas duras de la casa, tales como eran lavar la piscina rodilla en tierra, vale decir, a pleno sol en el áspero y granuloso cemento del fondo y de los lados, con cloro en polvo y un cepillo de alambre para quitarle el ¨nacido¨ o pátina verde, esa producida por aceitunadas algas unicelulares; bañar los dos perros salvajes de la casa: Tamakún –un chauchau arrechísimo- y Sandy –un cacri sin pedigrí, uno que tampoco se dejaba y a menudo, había que separarlos con el chorro de agua de la manguera para evitar que el de abolengo y mantuano se desayunara con el pobre criollo-; o recoger las hojas del gran jardín frontal de mi casa con muchos árboles; o rastrillar las piedras que lo cubría para dejarlas homogéneas como un jardín zen con mucho sudor y sin la meditación acompañante, para que en cinco minutos se llenara del doble de hojas y hubiera que comenzar de nuevo…, mientras él, erguido como un bambú, el rostro severo, un ¨lunar de vieja¨ protuberante en el surco nasogeniano izquierdo, vestido para la ocasión con un sobretodo de caucho negro, botas de goma hasta la rodilla y un sombrero safari de explorador, dirigía la faena sin implicarse en ella; se me antojaba que sólo le faltaba el bastón de mando para encontrarnos en el ejército británico durante la dominación de la India y con el aguador del regimiento Gunga Din del poema homónimo de Ruyard Kipling (1882-1914).

A Luis (†, 2004), que le seguía, nunca supe por qué mi madre le llamaba ¨el ovejo¨. Francisco o Franco era apodado ¨el negro¨ por su tez algo más oscura que el resto de los hermanos, deslumbraba entre todos por su corrección, disposición para el estudio y credibilidad. A mí me llamaba indistintamente ¨cocoíllo¨ -porque según y que fueron mis primeras palabras, ¡vaya relajo permanente y burlas de mis hermanos conmigo!-, ¨el catire o catirruano¨ -porque era el más blanco de todos y en la infancia tenía el cabello rubio, y mi mamá, siempre orgullosa de su ancestro español, me expresaba que me parecía a ¨los Mendoza¨, especialmente a su tío Juan Bautista Mendoza, ¨hombre elegante, blanco y con los ojos azules¨- y por último, ¨viejo baja¨ -tampoco tengo una explicación para ese tan nombre extraño-. Rompiendo su regla a veces mi padre, porque me parecía mucho a él… me llamaba ¨general Mihailović¨, líder yugoeslavo anticomunista de la resistencia monárquica.

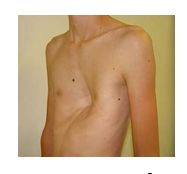

Al menor, Aziz Efraín (†, 1996), casi que un cuarto estanco, nunca le oí un apodo: enjuto, enteco, flaquito y sobreprotegido porque tenía una profunda depresión central en el pecho atribuida a raquitismo por los tantos embarazos de mi madre y que los médicos llamamos ¨pectus excavatum¨ que por su profundidad, hasta podía llenarse de agua y albergar un pececito de colores, y además, ¨un soplo en el corazón¨, lo que en aquella época de mitos y pocas luces médicas, significaba una sentencia de muerte a corto o largo plazo, y adicionalmente y peor aún, condena a no participar en juegos, deportes o andar vagando en la calle durante las vacaciones julianas rompiendo bombillos con una honda y comiendo nísperos y caimitos…

Al menor, Aziz Efraín (†, 1996), casi que un cuarto estanco, nunca le oí un apodo: enjuto, enteco, flaquito y sobreprotegido porque tenía una profunda depresión central en el pecho atribuida a raquitismo por los tantos embarazos de mi madre y que los médicos llamamos ¨pectus excavatum¨ que por su profundidad, hasta podía llenarse de agua y albergar un pececito de colores, y además, ¨un soplo en el corazón¨, lo que en aquella época de mitos y pocas luces médicas, significaba una sentencia de muerte a corto o largo plazo, y adicionalmente y peor aún, condena a no participar en juegos, deportes o andar vagando en la calle durante las vacaciones julianas rompiendo bombillos con una honda y comiendo nísperos y caimitos…

Podría decirse que el tercer estanco constituíamos un grupo coherente, aguerrido, indómito, capaz de realizar desafueros prontamente sofocados por los mayores y en el peor de los casos, por mi papá: ¡Todos arrodillados en el patio…! o entren al baño y se quitan la ropa que voy con la correa, y no era amago… Allí pagábamos justos y pecadores por igual…

Rememoro que un mediodía caluroso estábamos bañándonos en la piscina de mi casa y Aziz, que tenía prohibido bañarse, con su mirada ingenua y ávida nos observaba a prudencial distancia para no ser salpicado; de repente, el negro Franco me dijo mientras rocheleábamos en el agua:

-¨Rafael, vamos a echarle una broma a Aziz: Yo voy a hacer que me estoy ahogando; tú haces que me salvas y me sacas fuera del agua, me pones boca abajo en el borde de la piscina y le dices que me ahogué, que estoy muerto a ver qué dice, qué hace…¨. Dicho y hecho, se puso en marcha la pantomima, chapoteó, gritó, se sumergió varias veces hasta que quedó encorvado, inerte y flotando boca abajo; con gran trabajo lo saqué del agua y lo puse en el borde, al tiempo que mirando a mi hermanito le decía sin un dejo de piedad,

-¨¡Aziz, Aziz, Franco se ahogó… Franco se ahogó, está muerto…!¨

Su carita de niño inocente trasmutó, se preocupó mucho, se le retrajeron los párpados, saltaron algunas lagrimitas que raudas rodaron por su rostro; sin embargo, entre compungido y sospechoso como estaba, venció el temor y en actitud de comprobación se fue aproximando lentamente al finado yacente al tiempo que alzaba la mano derecha con su pequeño dedo índice extendido. Cuando llegó a estar muy cerca, a través de una brecha en el traje de baño, ¡le metió el dedo en el culo…! Raudo y violento, como picado de tábano, Franco se levantó hecho un energúmeno, mientras Aziz aceleradamente se alejaba del sitio gritando,

-¨ ¡Ja, ja, ja… yo sabía que no estaba muerto, yo sabía que no estaba muerto!¨

Siendo que mi hermanito no conocía las pruebas de comprobación de la muerte, el gesto aquél fue no menos que un portento clínico: La pruebas de comprobación clínica de la muerte que estaban entonces en boga eran numerosas: la del espejo limpio al situarlo frente a la boca o la nariz del sujeto inconsciente: si se empañaba la persona estaba viva, si no se empañaba por ausencia de respiración, equivalía a muerte: era la llamada prueba de Winslow; o la dilatación de la pupila o midriasis pupilar del fallecido por pérdida del control de sistema nervioso autónomo parasimpático, o la ausencia de respuesta constrictora de la pupila a la luz directa; o la pérdida del reflejo proprioceptivo de torsión cefálica o fenómeno de “ojos de muñeca”; o la ausencia de respuesta al toque de la córnea, tan rica en terminaciones nerviosas sensibles al dolor; o la deshidratación del globo ocular por pérdida de líquido que a la palpación digital aparece como una pelota desinflada, y el tinte gleroso del ojo que se torna opaco y de color gris pizarra… y así, que por tanto y por serendipia, mi querido hermano menor Azizito habiendo ingresado sin saberlo en el campo de la tanatología,

¡Había descubierto un idóneo y rápido procedimiento para comprobar la muerte…!

Desafortunadamente, que yo sepa, por lo repugnante, desconsiderado y antihigiénico, poco se ha empleado en la clínica diaria y hasta ahora, nunca antes se había mencionado con la seriedad que se merece ni había sido publicado previamente… En los tiempos que corren de tanto secretismo y mentira con este pútrido socialismo del siglo XXI que nos acosa, ocurrió que con la penosa enfermedad del Único, siempre me dije que hasta no practicarle la «Prueba del Índice Extendido de Aziz®» y que este test fuese positivo, nunca aceptaría que estaba muerto… Todavía no pierdo la esperanza, pues no me extrañaría encontrármelo un día en la calle admirando la destrucción de MI país, porque yo he visto mucho muerto cargando basura, que vale decir que nada, por más que se proclame y se asevere, puede darse como seguro…

Antecedentes históricos.

Antecedentes históricos.

Ser médicos nos sumerge en un mundo de perplejidad y maravilla… Las bases para el diagnóstico de la muerte no han sido estáticas. El concepto de muerte ha ido evolucionando a lo largo de la historia, según ha avanzado el conocimiento y se ha dispuesto de más elementos para determinarla.

En el siglo XX la muerte se definía como el cese de la actividad cardíaca (ausencia de pulso), ausencia de reflejos y de respiración visible, sin embargo, con base a estos parámetros muchas personas fueron inhumadas encontrándose en estado de vida latente o afectadas por periodos de la terrorífica catalepsia –un trastorno repentino del sistema nervioso caracterizado por la pérdida momentánea de la movilidad (voluntaria e involuntaria) y de la sensibilidad del cuerpo-.

Cuando se produce el cese de la actividad cardíaca la sangre queda sometida de modo exclusivo a la influencia de la fuerza de gravedad por lo que se desplaza y ocupa las partes declives del cuerpo cuyos capilares distiende, produciendo unas manchas rojo violáceas, las llamadas livideces cadavéricas (livor mortis). Durante el siglo XVIII, conjuntamente con la descomposición del cadáver era ese el único signo que existía para determinar con certeza la muerte de una persona. Esto era así, porque los métodos que había para predecir la muerte ya descritos: la detención de la respiración o del corazón, no permitían diagnosticar con total seguridad la muerte. Por eso, a fines del citado siglo XVIII y comienzos del siglo XIX, en Europa se crearon sociedades humanas, cuyo objetivo primordial era evitar que a sus socios los enterraran vivos.

Hay innumerables referencias sobre personas enterradas vivas que datan de esa época… ¡A mí… que me cremen! –afirmo yo- Por ejemplo, en Inglaterra se construyeron ataúdes con campanas, para que mediante su tilín repetitivo el posible muerto pudiera comunicar que estaba vivo. Con posterioridad, durante los años sesenta, setenta y finalizando el siglo XX, han surgido modificaciones en los criterios para diagnosticar la muerte.

Se cuenta que durante la epidemia de cólera que azotó Caracas en 1855 los muertos o medio muertos se apilaban en las calles, los médicos en correcorre apenas si tenían tiempo para declararlos muertos y el cuadro de sujetos cargando las urnas de palo en una parihuela rumbo al cementerio era paisaje cotidiano. Se asegura que en uno de esos traslados ¨el muerto¨ comenzó a sacudirse y golpear el techo del féretro; al abrirlo dijo con ojos desorbitados, -¨¡Yo estoy vivo!¨, sin embargo, los responsables del traslado lo cerraron de nuevo diciéndole, -¨¿Vivo tú…? ¿vas a saber más que el doctor…?

Pues bien, y en serio… La definición de muerte está basada en criterios de consenso, pero toda definición de muerte debe cumplir una serie de características: es un proceso irreversible, reproducible -es decir, que siempre ocurre de manera similar-, que es reconocible y que afecta a todas las personas por igual.

¶En mi artículo, «Muci-Mendoza, R. Perla de observación clínica. La bella durmiente del Hospital Vargas… Elogio al enigma del estado vegetativo permanente». Gac Méd Caracas 2014;122(4):298-303, se encuentran delineados los modernos criterios de muerte cerebral.

http://anm.org.ve.tmp-ravatech.com/anm/saciverrevista.php

-

Complicando el asunto:

¿ y si la luz al final del túnel no es lo que creemos que es…?, ¿por qué la ciencia es cruel y nos quita las esperanzas…?

Desde el comienzo de los tiempos el hombre se ha ocupado de la muerte; algunos escritores de manera estupenda: Simone de Beauvoir en ¨Todos los hombres son mortales¨, donde narra la historia de Raimundo Fosca, noble italiano del siglo XIII que influenciado por los efectos de un elixir de la inmortalidad que lo exime de envejecer y fallecer: casi 700 años de vida, pero… en el mundo de los mortales no hay lugar para los inmortales…

De igual forma que José de Saramago (1922-2010) en ¨Las intermitencias de la muerte¨, narra cómo a partir de la medianoche del primero de enero nadie muere… inicialmente, la gente celebra su victoria sobre la muerte, pero la muerte emerge poco después como una mujer llamada muerte… Ambos autores nos señalan lo trágica que sería la inmortalidad…

De igual forma que José de Saramago (1922-2010) en ¨Las intermitencias de la muerte¨, narra cómo a partir de la medianoche del primero de enero nadie muere… inicialmente, la gente celebra su victoria sobre la muerte, pero la muerte emerge poco después como una mujer llamada muerte… Ambos autores nos señalan lo trágica que sería la inmortalidad…

Ya los griegos, en el mito de Titono mortal, contaban que Eos o Aurora –en la mitología latina-, le había pedido a Zeus que le concediera la inmortalidad, pedido que el padre de los dioses concedió. Sin embargo, a la diosa se le olvidó pedir también la eterna juventud, de modo que Titono fue haciéndose cada vez más viejo, encogido y arrugado, hasta que se convirtió en cigarra o según otras versiones, en grillo. Así, cada vez que Aurora se despierta por las mañanas y llora, sus lágrimas se transforman en rocío y de las mismas, el pobre de Titono, sacia su sed … Según una antigua creencia cuando le preguntan qué desea, el infeliz de Titono responde en latín: Mori, mori, mori… que significa morir, morir, morir…

Pero como los mortales estamos para frustraciones, a veces el avance de la ciencia acaba con algunos mitos que de alguna forma han hecho parte y esperanza de nuestras vidas. Entre tantas, una de las grandes frustraciones del hombre lo constituyó el saber que la tierra no era plana sino redonda, que nuestro planeta no era el centro del universo y que muchas de nuestras conductas no eran conscientes, sino guiadas por el inconsciente…

«La luz al final del túnel» o «el túnel de los muertos», representa un fascinante fenómeno neurológico descrito por pacientes de diversos grupos etarios y en diferentes culturas y religiones que han experimentado una muerte clínica transitoria o han estado en las cercanías de la misma. ¡Cómo esperaba yo que eso me ocurriera algún día…!

La experiencia de atravesar el puente hacia la nada en medio de paz y tranquilidad e imbuidos de gran placer, la percepción de imágenes místicas o el recibimiento jubiloso por otros difuntos, padres, familiares, maestros o amigos no dejaba de ser para mí una deseada ficción… Así pues, moverse sin esfuerzo y felizmente a lo largo de un oscuro pasillo o túnel hacia una luz vívida y maravillosa, no podría más que interpretarse como el límite entre la vida y la muerte, o el propio ingreso al paraíso. Por otro lado, nos había fascinado que entre los agregados de aquel estado transitorio, había también una rápida y extremadamente detallada serie de recuerdos de la vida: una autobiografía de relámpago, o aún una película personal más gradual, situación que se presenta cuando uno sale de un coma.

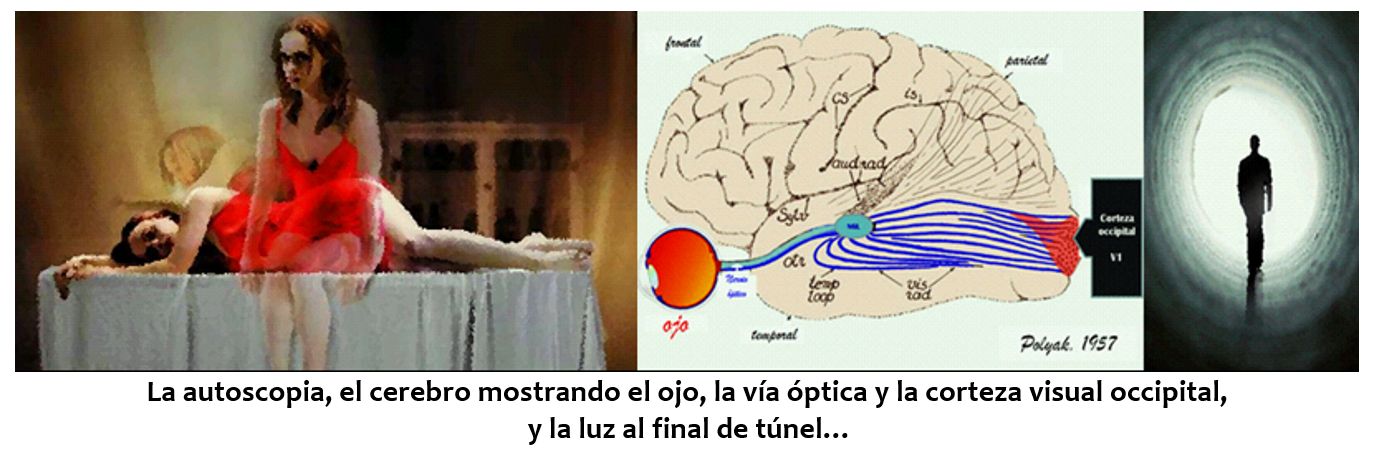

Pero, ¡vaya decepción! Resulta que ahora se nos dice que tan sólo forma parte de experiencias ‘normales’ que se suceden al sufrir una situación de grave compromiso sanguíneo cerebral. Todos los informes coinciden en la descripción del momento: autoscopia u observación del desprendimiento de uno mismo del cuerpo yaciente observando desde arriba o desde una esquina de la habitación lo que ocurre en el entorno: los médicos y enfermeras afanados en el proceso de recuperación, empresa tantas veces fútil, abandono del mismo, seguido del consabido viaje… Pero… la vuelta al cuerpo puede ser abrupta, como cuando, por ejemplo, el ritmo cardíaco es restaurado a un corazón detenido por el fogonazo de un desfibrilador. Cómo no producir en muchos pacientes la certeza de una vida después de la vida, y que a tantos ha llevado a transformar sus existencias en el sentido espiritual…

El que la luz al final del túnel forme parte de las «experiencias cercanas a la muerte», y sea la manifestación normal de un cerebro en falla durante un evento traumático, no deja de tener para mí un profundo sinsabor de amargura. Según Watts el concepto de las experiencias cercanas a la muerte fascina a las personas porque nos atrae y nos gusta la idea de que los humanos sobrevivimos a la muerte del cuerpo, pues siempre se nos había advertido que nadie había regresado del mundo al que íbamos para contarnos cómo era…

Muchos consideran estos eventos como fenómenos paranormales, sin embargo para nuestro desencanto, estudios científicos han demostrado que son solo efectos ¨normales¨ esperados cuando la hipoxia o falta de oxígeno estimula ciertas áreas cerebrales sensibles y específicas, por ejemplo, en momentos en que el ojo comienza a ser desprivado de sangre y oxígeno: En el caso de la luz al final del túnel, el estímulo puede recaer bien en las neuronas de la corteza del lóbulo occipital o área visual primaria –asiento de las áreas de interpretación de lo que vemos-, o en los fotorreceptores o receptores de luz de la retina afectados –capa de conos y bastones, primera neurona de la vía óptica-, durante la fase de recuperación de la muerte y no durante el evento “per se”.

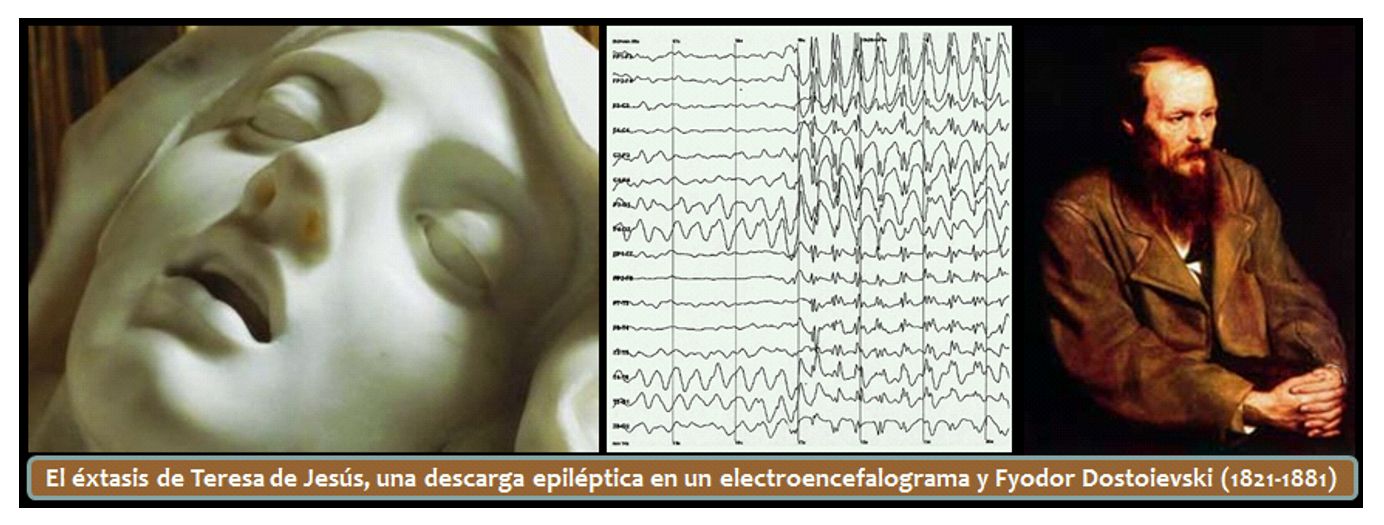

Una de las certezas más comunes de una ¨experiencia cercana a la muerte¨ (ECM) es la «conciencia de la propia muerte»; sin embargo, bien vale la pena describir qué ocurre en las ¨crisis epilépticas de éxtasis místico¨, que aunque son raras pues solamente ocurren en algo así como 1 o 2 por ciento de los pacientes con epilepsia del lóbulo temporal, se caracterizan por episodios paroxísticos y recurrentes durante los cuales se modifica la esfera afectiva de los pacientes; y así, son descritos como sentimientos positivos e intensos donde no hay referencia a lo sexual, sino percepción de ‘bienestar’, ‘placer’, ‘plenitud’, ‘paz’ o ‘belleza’, entre otras similares calificaciones.

No obstante, en el último medio siglo se ha visto un enorme aumento en la prevalencia de otros estados a veces impregnados de alegría religiosa y asombro, «visiones celestiales» y voces y, no infrecuentemente, de conversión religiosa o metanoia, vocablo del griego que denota una situación en que en un trayecto ha tenido que volverse del camino en que se andaba y tomar otra dirección. Fue precisamente lo más llamativo de la enfermedad del escritor Fyodor Dostoievsky (1821-1881) y su relato personal de lo que se denomina un aura extática: un sentimiento de armonía y felicidad absolutas que experimentaba antes de cada crisis y así lo describe: «Siento que el cielo ha descendido a la tierra y me envuelve. Realmente he alcanzado a Dios que se introduce en mí. Todos vosotros, personas sanas, ni siquiera sospecháis lo que es la felicidad, esa felicidad que experimentamos los epilépticos por un segundo antes de un ataque».

Esta experiencia mística se ha comparado con la visión del paraíso de Mahoma, el misticismo de Teresa de Jesús o los ‘sueños’ de Juana de Arco. Precisamente, entre ellas existen las llamadas ¨experiencias fuera del cuerpo¨ (EFC), que son más comunes ahora que más pacientes pueden ser traídos a la vida después de paros cardíacos; y aquellas otras experiencias más elaboradas y pertenecientes al numen como manifestación de poderes religiosos o mágicos: ¨experiencias cercanas a la muerte¨ (ECM).

Pero la razón fundamental de que las alucinaciones -cualquiera que sea su causa o modalidad- se perciban tan verídicas, es porque se implementan a través de los mismos sistemas cerebrales que las percepciones reales. Uno alucina voces porque se activan los propios centros auditivos; cuando el objeto de la alucinación es una cara, se estimula el área fusiforme en la base cerebral que normalmente es la encargada de percibir e identificar rostros en el ambiente, cuando se alucinan imágenes es porque están involucrados la retina o el córtex visual.

Neurológicamente, las EFC son formas de ilusión corporal derivadas de una disociación temporal de las representaciones visuales y proprioceptivas; normalmente, estas son coordinadas, por como uno ve el mundo incluyendo nuestro cuerpo, desde la perspectiva de los propios ojos, de la cabeza, etc. En las EFC, los sujetos sienten que han abandonado sus cuerpos, que parecen flotar en el aire y la experiencia puede sentirse ya gozosa, ya aterradora, ya neutral. Pero por su naturaleza extraordinaria, vale decir, la aparente separación del «espíritu» inmaterial del cuerpo material, son improntas indelebles en la mente y pueden ser tomada por algunas personas como testimonio de un alma inmaterial, una prueba de que la conciencia, la personalidad y la identidad son capaces de existir independientemente del cuerpo y sobrevivir incluso a la muerte corporal.

Luego de mis divagaciones que desde felices anécdotas de mi niñez me han traído hasta la muerte y los fenómenos cercanos a ella, y después que les haya arrebatado la esperanza certera de una vida después de la vida, luego de tantas frustraciones infligidas por mi pluma, algo tengo que darles a cambio; les ofrezco los diez criterios para una buena muerte de Edwin S. Shneidman (1918-2009), un suicidólogo y tanatólogo estadounidense quien junto con Norman Farberow y Robert Litman fundó en 1958 el Centro de Prevención de Suicidios en Los Ángeles, California, institución para la investigación del suicidio, la creación y desarrollo de centros de crisis y el establecimiento de tratamientos para prevenir la muerte violenta.

Los diez criterios para una buena muerte

- 1. Que sea natural:

Una muerte natural es aquella que no resulta como consecuencia de accidente, suicidio u homicidio.

2. A edad madura:

Luego de los 70 años, en condición de lucidez y con experiencia de vida, tras haberla saboreado plenamente.

3. Que sea esperada:

Ni súbita ni inesperada, poseedora aunque sea de mínima posibilidad de advertencia -al menos unas semanas antes-.

4. Que sea honorable:

Que reciba honras finales y sin señalamientos amargos, esto es, con un obituario positivo.

5. Que esté preparada:

Esto es, que los arreglos legales y costes fúnebres queden cubiertos previamente.

6. Que sea aceptada:

Con la aquiescencia que lo inmutable de la naturaleza y el azar exigen.

7. Que sea civilizada:

Con la presencia de al menos algunos de los seres queridos y en un entorno grato para el que se va.

8. Que acabe generativa:

Habiendo entregado quien muere su legado de sabiduría, memoria y experiencia acumulada.

9. Que sea compungida:

De modo que pueda apreciarse el estado emocional propio que es una mezcla agridulce de pesar, añoranza y consideración por el que ha partido, pero sin abatimiento total. Es mejor si quedan proyectos inconclusos pues nos recuerda que ninguna vida es “completamente completa”.

10. Que sea pacífica:

Que la escena final sea llena de amistad y amor, con el dolor físico controlado si es posible.

Finalmente, Shneidman ponderadamente ofrece lo que él considera «la regla de oro» para una buena muerte, centrada en los supervivientes pero recomendada con empeño a quien muere:

«Apóyate lo menos posible en ellos».

Esto es, que nuestra muerte, en lo posible, cause la menor cantidad de dolor a los que nos sobrevivan.

(Schneidman E. Criteria for a good death. Suicide Life Threat Behav. 2007; 37:245-247)

A cierta edad no podemos derrochar las horas del reloj y cada minuto por venir debe estar acompañado de un nuevo aprendizaje. Vida y muerte se suceden todo el tiempo, cada despedida, cada cambio es una pequeña muerte que da lugar a algo nuevo. No hay creación sin destrucción, no hay renovación sin muerte, no hay algo novedoso si primero no existe el vacío, por ello debemos dar la bienvenida a la muerte y a su inventor…