Una de las situaciones clínicas de máximo impacto y mayor dramatismo sobre la vida de un individuo, sus allegados y la sociedad, es el accidente cerebrovascular agudo, ahora llamado ictus cerebral[1], pues a menudo interrumpe las funciones que gobiernan la autonomía del ser, sumiéndolo en la postración y la dependencia. No raramente decreta la muerte biográfica, al amenazar de manera radical los proyectos y sueños anteriores a la enfermedad, y peor aún, de ser muy severo o agravarse, hace cercana la posibilidad de nuestra muerte biológica. Es el enemigo que no podemos ver, que, ya se mimetiza con un día claro y radiante, ya con una noche oscura y rutinaria, en el que se abalanza pesadamente sobre uno, tal vez sin síntomas premonitorios que nos adviertan de su blando o feroz ataque. Es como un relámpago en un cielo azul, que nos toma por sorpresa, no atinando a precisar de dónde viene o cuál es su objetivo. Con temor, es designado por el común de las gentes de muy diversas maneras, «embolio(a)», «derrame», «ataque cerebral», «apoplejía», suerte de Babel de orígenes o confusión de causas, o mediante un nombre apolillado y en desuso como el de «congestión cerebral», concepto estancado en un pasado donde campeaba el desconocimiento científico o en el mejor de los casos, buscaba una mejor vía de expresión.

Aunque podemos estar libres de toda culpa al momento de atacarnos, casi siempre existe una larga historia de abusos conscientes o instintivos, frutos de la ignorancia o de la indiferencia —a despecho del conocimiento—. A la imagen del sujeto antiguamente llamado de temperamento sanguíneo, ese, «de complexión robusta, desarrollo muscular y plenitud vascular por abundancia de sangre», ha dado paso una serie de factores, llamados de riesgo, responsables de su producción, pues su sumatoria a la larga resulta ser el fin de un camino de autodestrucción, labrado al paso de los años.

La hipertensión arterial, infravalorada en su capacidad de dañar, suele ser tomada a la ligera y no tratada con seriedad, al igual que la enfermedad isquémica del corazón, la elevación del colesterol LDL, el hábito de fumar, el alcoholismo crónico, el sobrepeso y el sedentarismo. Cada una de ellas en lo particular, varias encompinchadas, hacen nido en las paredes de las arterias cerebrales para que en un mal día, se obstruyan o se rompan, privando de sangre a un territorio pequeño o extenso del tallo cerebral o del cerebro mismo, o inundándolo de ella, según se trate de un accidente cerebrovascular obstructivo o hemorrágico.

Antolino, llamado «el indolente«, productor de seguros, puede ilustrar la situación. Cincuentón, de «hábito apoplético» intuíble por su obesidad, rubicundez facial y plétora de los vasos visibles de su cara, hablachento, liviano, despreocupado, desafiante y omnipotente, arrastró sus pecados de juventud hasta la edad en que debió sobrevenirle la madurez, sin detenerse a pensar qué precio pagaría por ello, ¡Y ahí que le vino la cuenta para su inmediata cancelación!

Antolino, llamado «el indolente«, productor de seguros, puede ilustrar la situación. Cincuentón, de «hábito apoplético» intuíble por su obesidad, rubicundez facial y plétora de los vasos visibles de su cara, hablachento, liviano, despreocupado, desafiante y omnipotente, arrastró sus pecados de juventud hasta la edad en que debió sobrevenirle la madurez, sin detenerse a pensar qué precio pagaría por ello, ¡Y ahí que le vino la cuenta para su inmediata cancelación!

Una agitada noche de francachela y mujeres, le aventó a su casa con el cantar del gallo como náufrago apipado y exhausto. Tanteando, como quien desea el desapercibo y llevándose todo por delante, alcanzó a llegar al baño donde se vomitó encima.

Un ramillete de claveles de muerto le había enviado el destino: Repentino dolor pulsativo de cabeza, pérdida de la fuerza en la mitad derecha de su cuerpo, vano intento por pronunciar palabra cuando era arrastrado al suelo por la fuerza de su propio peso y caída estrepitosa. Su sufrida esposa percibió además un ronquido extraño y quedo… y voló a ver lo qué había pasado. Le encontró tirado desordenadamente en el suelo, inconsciente, empapado de orina y vómito, con la cara más enrojecida y pletórica, y las venas del cuello y la frente cual gruesas lombrices reptando bajo la piel. En manos de vecinos bondadosos, fue pasado a su cama.

[1] Los términos ictus, infarto cerebral, derrame cerebral o, menos frecuentemente, apoplejía, son utilizados como sinónimos de la expresión accidente (o ataque) cerebrovascular (ACV)

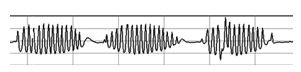

Su respiración era periódica y acompasada, un crescendo estertoroso, al cual seguía un decrescendo cada vez más débil y apagado y que concluía en un hiato de silencio, donde la respiración se detenía por completo. Luego de angustiosos segundos, se reiniciaba un nuevo ciclo de picos y depresiones decibélicos. En cada espiración, el aire inflaba la mejilla y el labio superior derechos y se escapaba por la comisura labial, produciendo un pausado “puj-puj-puj”. La misma onomatopeya del fumador de pipa, aspirando el humo por el lado izquierdo y exhalándolo por el derecho. ¡Antolino se fumaba la simulada pipa del hemipléjico estuporoso!

Su respiración era periódica y acompasada, un crescendo estertoroso, al cual seguía un decrescendo cada vez más débil y apagado y que concluía en un hiato de silencio, donde la respiración se detenía por completo. Luego de angustiosos segundos, se reiniciaba un nuevo ciclo de picos y depresiones decibélicos. En cada espiración, el aire inflaba la mejilla y el labio superior derechos y se escapaba por la comisura labial, produciendo un pausado “puj-puj-puj”. La misma onomatopeya del fumador de pipa, aspirando el humo por el lado izquierdo y exhalándolo por el derecho. ¡Antolino se fumaba la simulada pipa del hemipléjico estuporoso!

Varios días de tirante calma, dieron paso a la recuperación de la consciencia. La mitad derecha de su cuerpo carecía de movimiento. Era como una pesada yunta de bueyes, donde uno del par hubiese muerto y el otro no pudiese con el plomizo lastre. El lado derecho de la cara, como una mascarilla de cera expuesta al calor, se le había derretido hacia abajo, perdiendo detalles, surcos y prominencias. Si bien comprendía cuanto se le decía, era incapaz de verbalizar. Sus órganos de fonación estaban sanos, pero habían perdido su mayoral y no tenían quien les hiciera cumplir las órdenes. En línea directa y de un sólo lado, había perdido la fuerza de su cara y cuerpo, a lo que se había asociado una afasia motora, o pérdida de la capacidad de expresión con conservación de la comprensión, proclamando el origen “cerebral” de su hemiplejía derecha (de «hemi«, mitad y golpe) y localizando el daño en el pequeño desfiladero, confluencia de cables que llevan las órdenes del movimiento: la cápsula interna izquierda. Cuando la parálisis facial o de los músculos oculares es contralateral al hemicuerpo paralizado —hemiplejía alterna o cruzada—, es indicativa de que el agravio ha ocurrido en el tallo cerebral.

En «La Guerra y La Paz» (1863-1869), joya de la novelística épica, el Conde León Nikolayevich Tolstoi (1829-1910), describe con increíble maestría y detalles realísticos de asombrosa sutileza, trozos de historia, aproximaciones psicológicas a sus personajes y aún, relatos de enfermedades. La grave dolencia que pondría fin a la existencia del Príncipe Nicolás Bolkonski, viene a ser un relato preciso y fino de pormenores clínicos que pasarían desapercibidos a un galeno moderno, ese nuevo bárbaro mencionado por Don José Ortega y Gasset (1883-1955) que es el médico trocado en técnico deshumanizado, tan lleno de «especialismo» e incultura médica, tan ignorante, desentendido e indiferente a aquello que se aleje de los reducidos cotos de su conocimiento.

En «La Guerra y La Paz» (1863-1869), joya de la novelística épica, el Conde León Nikolayevich Tolstoi (1829-1910), describe con increíble maestría y detalles realísticos de asombrosa sutileza, trozos de historia, aproximaciones psicológicas a sus personajes y aún, relatos de enfermedades. La grave dolencia que pondría fin a la existencia del Príncipe Nicolás Bolkonski, viene a ser un relato preciso y fino de pormenores clínicos que pasarían desapercibidos a un galeno moderno, ese nuevo bárbaro mencionado por Don José Ortega y Gasset (1883-1955) que es el médico trocado en técnico deshumanizado, tan lleno de «especialismo» e incultura médica, tan ignorante, desentendido e indiferente a aquello que se aleje de los reducidos cotos de su conocimiento.

Una hermosa mañana, el Príncipe Bolkonski en vistoso uniforme de gala y luciendo sus condecoraciones, sale a visitar a un dignatario local. Más tarde, varios hombres corren hacia su casa con cara de angustia. Su hija, la Princesa María sale al pórtico y observa como su padre es traído en vilo por manos compasivas. Nicolás mueve sus labios que sólo dejan escapar un ronco sonido. El médico diagnostica un «ataque cerebral« causante de parálisis del lado derecho de su cuerpo.

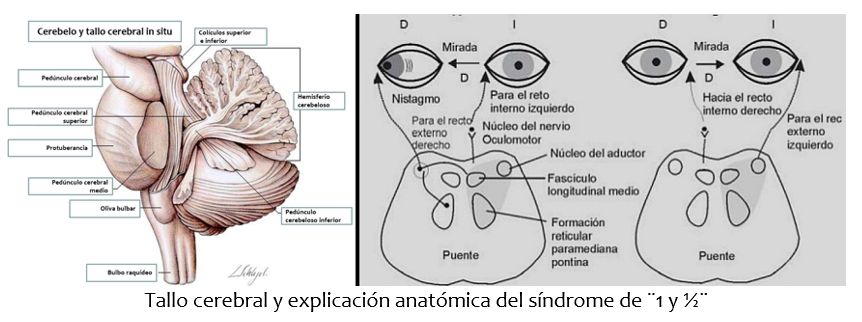

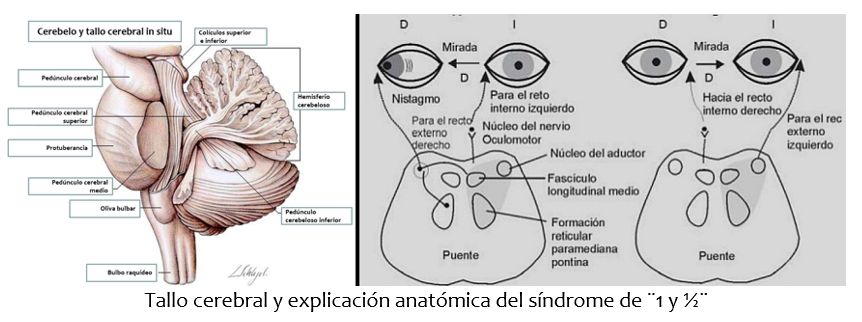

Pasados algunos días de angustiosa calma, arriba la convalecencia. Su ojo izquierdo se notaba inmóvil y el derecho parecía como «sesgado», no podía mover su lado derecho y la articulación de sus palabras era deforme. La fina descripción del desastre neurológico sugiere que el accidente ocurrió en el lado izquierdo del tallo cerebral, a la altura del puente de Varolio, donde residen los centros rectores de la mirada horizontal, los comandos que mueven los ojos de un lado a otro lado, como la trayectoria de una pelota de ping póng. Las lesiones del tallo no producen afasia, el paciente es capaz de hablar, pero lo hace como si tuviera una «papa dentro de la boca«. A este verbo estropajoso se le llama disartria o dislalia.

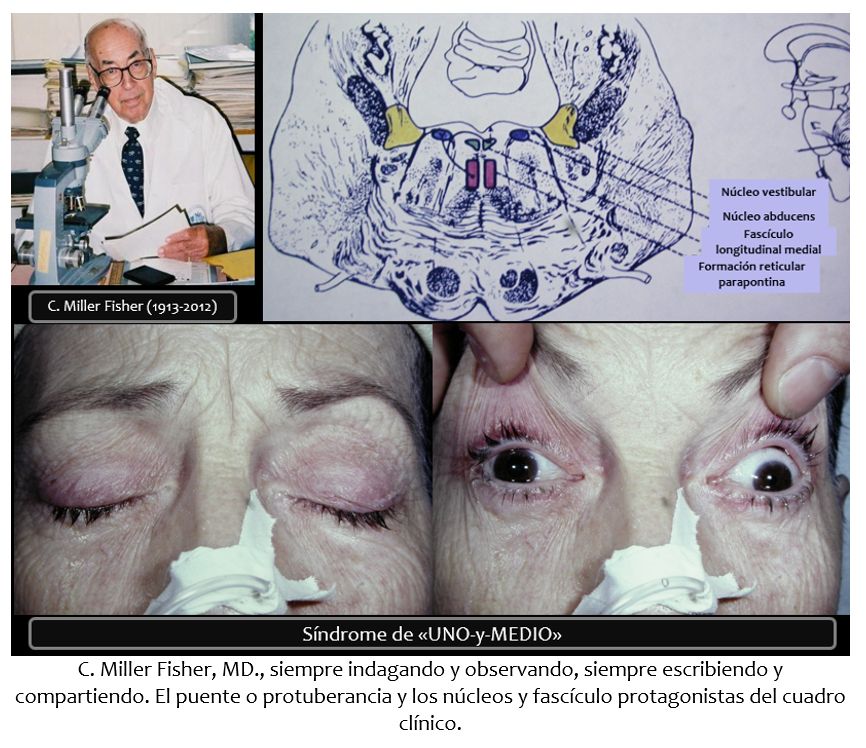

En 1967, el gran clínico y neurólogo bostoniano, C. Miller Fisher, M.D. (1913-2012), meticuloso observador y fino descriptor de numerosos signos y entidades neurológicas, describe y define el llamado «síndrome de uno-y-medio«, muy probablemente, el que sufrió el Príncipe Nicolás: Un ojo pierde total movilidad horizontal -«uno»- y el otro, sólo es capaz de movilizarse hacia afuera -«medio»-, siendo un exquisito signo de localización del daño en la protuberancia anular, también llamada, puente de Varolio.

Ni Tolstoi, ni ninguno de los médicos de su época, no podían apreciar la significación neurológica de los detalles por él descritos. ¡No había nacido C. Miller Fisher, el descriptor del síndrome! En nuestros tiempos, los médicos hasta podríamos tener el conocimiento teórico, pero por no haber ejercido y afinado el don de la observación, somos incapaces de interpretar la realidad que clara se despliega ante nuestros ojos.

El hospital y sus bondadosos pacientes nos ofrecen un laboratorio donde mediando el respeto, la empatía y el deseo de sanar, podemos identificar aquellos cuadros clínicos extraordinarios ya descritos que produce la saña de la enfermedad desatada…

¡Ojalá pudiéramos tan sólo intentar imitar a medias!