¨Envejecer es como escalar una gran montaña: mientras se sube las fuerzas disminuyen, pero la mirada es más libre y

la vista más amplia y serena¨.

Ingmar Bergman

Un gran hospital de Caracas lleva su nombre… El doctor y profesor Domingo Luciani (1886-1979) quien ocupara el Sillón XVIII de Individuo de Número de la Academia Nacional de Medicina desde el 7 de enero de 1921. Se graduó de Doctor en Ciencias Médicas en 1911; marchó a Europa y sucesivamente estuvo en el Hospital Cochin al lado de Faure, luego en el Hospital Necker al lado de Nebet y Doyen, y en el Hospital Saint Louis con Morestin; así, durante tres años adquirió conocimientos, destreza y maestría en el arte quirúrgico para ser después Maestro de generaciones sucediendo a Razetti en la Cátedra de Clínica Quirúrgica del Hospital Vargas de Caracas desde 1932 hasta 1958. Se le definió de la siguiente manera, ¨Ductor de juventudes, hombre de bien, caballero del honor y la modestia, señero de honradez, bastión de humildad y celoso cumplidor de sus deberes, no toleraba indisciplinas ni resabios¨. Le conocí desde la distancia en la sala 17 del Hospital donde fuera jefe del Servicio de Cirugía 2 hasta la fecha de mi graduación en 1961. No acumuló bienes de fortuna. Cuentan que la Junta de Beneficencia Pública del Distrito Federal le jubiló con un sueldo de ochenta bolívares mensuales los cuales, aún en la novena década de su vida y vencido por los años, tenía que ir a cobrar directamente a la sede de la Institución. Nada de que sus antiguos empleadores se lo enviaran a casa ni que alguno de sus alumnos lo hiciera por él; total, pregunte a alguno de los médicos de la institución si saben quién fue el epónimo de su hospital, no sabrán responderle ni saber qué hizo…

Un gran hospital de Caracas lleva su nombre… El doctor y profesor Domingo Luciani (1886-1979) quien ocupara el Sillón XVIII de Individuo de Número de la Academia Nacional de Medicina desde el 7 de enero de 1921. Se graduó de Doctor en Ciencias Médicas en 1911; marchó a Europa y sucesivamente estuvo en el Hospital Cochin al lado de Faure, luego en el Hospital Necker al lado de Nebet y Doyen, y en el Hospital Saint Louis con Morestin; así, durante tres años adquirió conocimientos, destreza y maestría en el arte quirúrgico para ser después Maestro de generaciones sucediendo a Razetti en la Cátedra de Clínica Quirúrgica del Hospital Vargas de Caracas desde 1932 hasta 1958. Se le definió de la siguiente manera, ¨Ductor de juventudes, hombre de bien, caballero del honor y la modestia, señero de honradez, bastión de humildad y celoso cumplidor de sus deberes, no toleraba indisciplinas ni resabios¨. Le conocí desde la distancia en la sala 17 del Hospital donde fuera jefe del Servicio de Cirugía 2 hasta la fecha de mi graduación en 1961. No acumuló bienes de fortuna. Cuentan que la Junta de Beneficencia Pública del Distrito Federal le jubiló con un sueldo de ochenta bolívares mensuales los cuales, aún en la novena década de su vida y vencido por los años, tenía que ir a cobrar directamente a la sede de la Institución. Nada de que sus antiguos empleadores se lo enviaran a casa ni que alguno de sus alumnos lo hiciera por él; total, pregunte a alguno de los médicos de la institución si saben quién fue el epónimo de su hospital, no sabrán responderle ni saber qué hizo…

Es uno de los paradigmas del trato que la República y la sociedad han dado ancestralmente a sus más leales hombres de bien… Se repite una y otra vez… Como médicos, trabajaron con sobrada mística por una miseria, fueron ejemplo para generaciones, enseñaron con bondad, nunca se les ha reconocido su valía y ni se les retribuyó ni se les ha retribuido con honorarios decentes y adecuados a su merecimiento, experiencia y hacer. En los últimos 20 años de catastrófica pestilencia, a muchos les han jubilado a destiempo y sin pedirlo y aun, otros se han enterado en los pasillos del hospital que no les quieren y les han dado la baja –como en el ejército- sin una pizca de agradecimiento, consideración ni respeto. Todos quienes hemos trabajado de gratis –porque así ha sido- por largos años nunca nos preocupó –que ha debido preocuparnos- cuánto era el valor real de nuestro trabajo y cuánto se nos pagaba: Una vez me preguntó un gringo cuanto era mi salario anual; al yo contestarle se quedó atónito, sorprendido y me dijo con ánimo de herirme –»Es un sueldo miserable, no me explico que poco te valoras…».

Me refiero al maestro Luciani porque muchos médicos dejaron sus prácticas sin que nos interesara ni hayamos sabido cómo transcurrieron sus últimos años, tal vez en el ostracismo, o quizá en las arenas movedizas del olvido, acaso en la soledad de sus recuerdos, como quien se siente malquerido; pero quizá no, quizá continuaron su labor ductora en los mismos hospitales públicos o en la universidad que nunca les apreció tanto como debieron estimarlos. Fue el caso de mi Maestro el doctor Herman Wuani Ettedgui (1929-2014) profesor Honoris Causa de la UCV que una vez jubilado y olvidado por muchos de sus antiguos alumnos, continuaba irradiando saber y consejos a los estudiantes de medicina y a todos aquellos que fuimos sus cercanos compañeros, hasta fecha muy cercana a su muerte, y aún en la intimidad de su hogar y ya en el encamamiento definitivo, recibía en su propia casa y en su lecho de enfermo a los pacientes que solicitaban sus servicios…

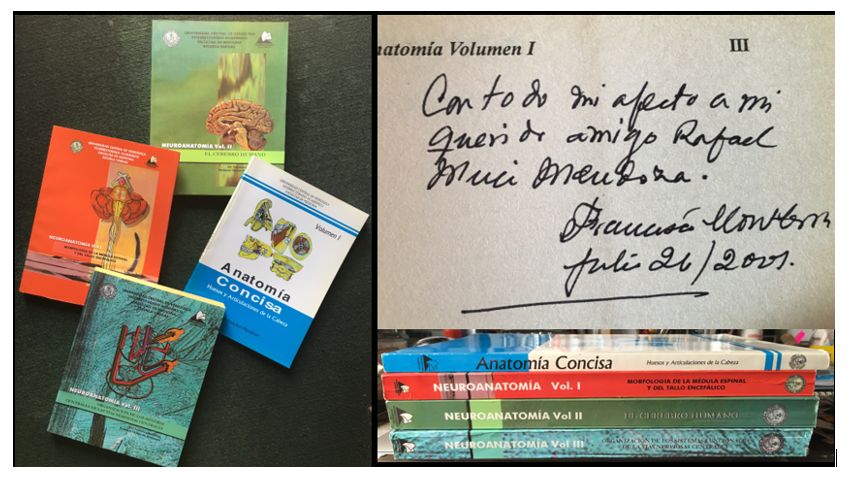

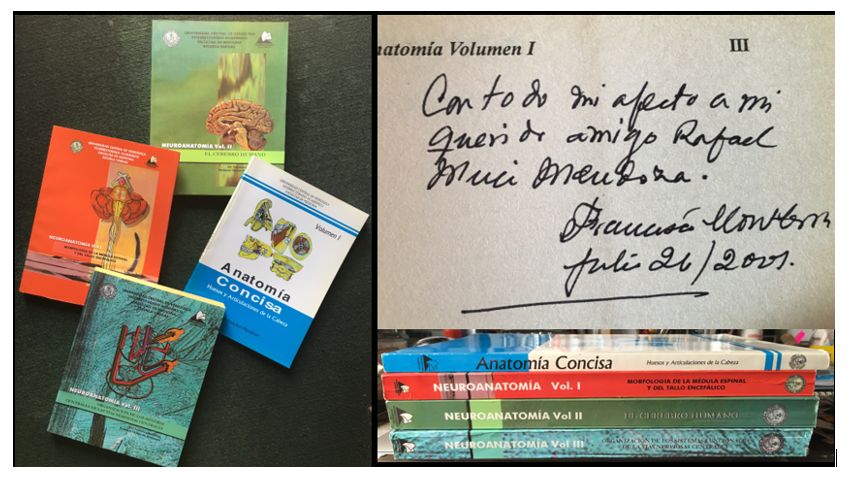

Pero en el otro extremo, es duro tener que aceptarlo, el médico que ha trajinado en medio de experiencias crecedoras muchas veces termina sin saber qué hacer con todo ese bagaje de saber que ha acumulado en su memoria experiencial, ni tener a nadie a quien ya le interese su saber ni a quien donar libros, fotografías, conferencias en Power Point, etc… Esta coyuntura trágica nos ha tocado profundamente y con desnudez por efecto de la diáspora, cuándo nuestros alumnos y médicos de todas las edades han sido aventados por el destino inclemente hacia otras latitudes y no encontramos una institución que pueda recibir nuestras donaciones y asegurarnos su protección y uso… [1]

El joven conoce las reglas, pero el viejo las excepciones.

Oliver Wendell Holmes

La edad cronológica de nuestro cuerpo, siendo importante, no lo es tanto como cuando el médico deja de crecer, cuando los nuevos conocimientos, las nuevas habilidades, las nuevas formas de mirar al mundo, el desafío intelectual de la tecnología expresada en computadores, iPads, teléfonos celulares y la entrada en el cyberspace, que son desafíos que mantienen el crecimiento de la mente, del cuerpo y el espíritu, se dejan de lado mostrándose ante ellos una indiferencia pasmosa; pero por otro lado, si aceptamos el reto de continuar creciendo, podremos ser nuevos cada minuto, cada segundo, cada instante de nuestras vidas.

[1]  Veamos, los familiares del doctor Rudolf Jaffe (Berlín 1885 -Caracas 1975) Patólogo alemán. En 1936 emigró a Venezuela donde se convirtió en el director-fundador del Servicio de Anatomía Patológica del Hospital Vargas de Caracas basando su trabajo en el modelo alemán. Se ocupó del estudio de la sífilis y la esquistosomiasis mansoni. Hace algunos años sus familiares donaron escritos, objetos de trabajo, colección de láminas microscópicas: Las llevaron a un sótano sin ninguna protección colocando las cajas en el suelo. Un día se inundó y se perdió todo… ¡Vergüenza!

Veamos, los familiares del doctor Rudolf Jaffe (Berlín 1885 -Caracas 1975) Patólogo alemán. En 1936 emigró a Venezuela donde se convirtió en el director-fundador del Servicio de Anatomía Patológica del Hospital Vargas de Caracas basando su trabajo en el modelo alemán. Se ocupó del estudio de la sífilis y la esquistosomiasis mansoni. Hace algunos años sus familiares donaron escritos, objetos de trabajo, colección de láminas microscópicas: Las llevaron a un sótano sin ninguna protección colocando las cajas en el suelo. Un día se inundó y se perdió todo… ¡Vergüenza!

Otro caso: el doctor Oscar Beaujon Graterol (1914-1990), que en el Hospital Vargas de Caracas desarrolló su más extensa actividad, como cirujano y fue nombrado su biógrafo, pues en 1961 narró en dos tomos (1261 páginas) la historia del instituto profusamente ilustrada con fotografías y documentos desde su fundación. Como me contó el doctor Blas Bruni Celli, entregó a la Sociedad de Médicos y Cirujanos una caja contentiva de todos sus documentos y material fotográfico, y tristemente desapareció sin dejar huellas. ¡Vergüenza!

Otro caso: el doctor Oscar Beaujon Graterol (1914-1990), que en el Hospital Vargas de Caracas desarrolló su más extensa actividad, como cirujano y fue nombrado su biógrafo, pues en 1961 narró en dos tomos (1261 páginas) la historia del instituto profusamente ilustrada con fotografías y documentos desde su fundación. Como me contó el doctor Blas Bruni Celli, entregó a la Sociedad de Médicos y Cirujanos una caja contentiva de todos sus documentos y material fotográfico, y tristemente desapareció sin dejar huellas. ¡Vergüenza!

La American Medical Association (AMA) Council on Medical Education (AMA-CME) reportó que en 1975 había 50.993 profesionales en actividad con 65 o más años de edad; sin embargo, para 2013, había aumentado a 241.641, un incremento del 374%: en 2015, el 33% de los médicos activos tenían 65 o más años de edad. Por ello, representantes del gremio médico, entes hospitalarios y organizaciones de seguros de salud discuten sobre la creciente tendencia a evaluar las competencias de los médicos senescentes[1].

Según un comunicado de prensa de la Asociación Médica Americana (AMA), en una reciente reunión, se ha tratado de llamar la atención acerca de si deben desarrollarse directrices nacionales para evaluar la capacidad de los médicos envejecidos para seguir practicando. En el estudio se incluyeron temas acerca de las implicaciones legales de una investigación de un grupo de médicos con base a su edad, así como también preguntas acerca de cómo interpretar las pruebas cognitivas realizadas [Amy Farouk. Key stakeholders explore assessment of aging physicians. AMA Wire. Published on March 22, 2016, Accessed on june 3, 2016]. Cerca de tres docenas de representantes de organizaciones para la seguridad del paciente, médicos y hospitales examinaron la evidencia relativa a la competencia y la evaluación del médico. La discusión de problemas y desafíos relacionados con el desarrollo de directrices incluye implicaciones legales sobre la investigación de médicos basados en la edad; la variabilidad del efecto de la edad sobre la competencia del médico, la incertidumbre acerca de cómo interpretar pruebas de función cognitiva o motora; y la confusión de los efectos de otras variables de competencia y desempeño de los médicos son temas aun no resueltos.

«La autorregulación es un aspecto importante de profesionalismo médico y ayudar a compañeros a reconocer la reducción de sus habilidades es una parte importante de la autorregulación», según un reciente informe del Consejo de la Asociación Médica Americana en educación médica. «Por lo tanto, los médicos deben desarrollar directrices y normas para el seguimiento y evaluar tanto su propia competencia como las de sus colegas».

«Es la opinión del Consejo sobre educación médica que los médicos deben permanecer en la práctica siempre y cuando no esté en peligro la seguridad del paciente y, si fuera necesario, la corrección debe ser un proceso de apoyo, constante y proactiva», declaró además el informe.

Es bien sabido que la civilización occidental ensalza la juventud y recela de la vejez. Sin embargo, todavía podemos transportar la bandera de la docencia y aún de la asistencia para mantener un cerebro joven y activo. Lo cierto es que pocas personas e instituciones ayudan a que el médico que envejece pueda aún realizar una actividad productiva, siempre es visto con desconfianza por instituciones y pacientes. Recuerdo cuando en mis primeros años de graduado los pacientes me decían –Doctor, usted es un médico bueno, pero «muy jovencito»; sin embargo, el péndulo se desplazó en sentido contrario y ahora me dicen, –»Doctor, usted es un médico bueno, pero está «muy viejecito», y aunque no me lo digan, muy probablemente pueden hasta dudar de mis capacidades…

¨Todos deseamos llegar a viejos; y todos negamos que hayamos llegado¨.

Francisco de Quevedo

[1] Los médicos más jóvenes y necesitados son pasto de la codicia de las aseguradoras quienes imponen las reglas de su ejercicio, los más viejos saben que necesitan más tiempo para llevar a cabo su arte y por ello, necesitan sacarlos del escenario…

Perder el vigor juvenil, envejecer, hacerse frágil y volverse enfermo parece ser pasos previos del morir… Versión harto difundida y creída a pie juntillas por todos; pero no tiene que ser así pues la senescencia humana es plástica y cambiante, de forma tal que puede acelerarse, demorarse, detenerse por algún tiempo y hasta revertirse… No olvidemos que somos parte del cosmos y que, como él, somos hechos de nuevo cada segundo, tal cual el riachuelo que desciende del Cerro Ávila en invierno y cambia su caudal a cada instante y el agua que lo inunda nunca es la misma en su descender. Es cierto, la marea de la vejez trae ciertos achaques y limitaciones a las cuales no hay que temer ni consentir, pues si lo vemos bajo otra óptica, con la experiencia del achaque, del malestar transitorio –créame-, nuestro organismo se está ¨reseteandose a sí mismo¨ continuamente, por ello no trate de medicarse con cualquier síntoma que se presente…

Perder el vigor juvenil, envejecer, hacerse frágil y volverse enfermo parece ser pasos previos del morir… Versión harto difundida y creída a pie juntillas por todos; pero no tiene que ser así pues la senescencia humana es plástica y cambiante, de forma tal que puede acelerarse, demorarse, detenerse por algún tiempo y hasta revertirse… No olvidemos que somos parte del cosmos y que, como él, somos hechos de nuevo cada segundo, tal cual el riachuelo que desciende del Cerro Ávila en invierno y cambia su caudal a cada instante y el agua que lo inunda nunca es la misma en su descender. Es cierto, la marea de la vejez trae ciertos achaques y limitaciones a las cuales no hay que temer ni consentir, pues si lo vemos bajo otra óptica, con la experiencia del achaque, del malestar transitorio –créame-, nuestro organismo se está ¨reseteandose a sí mismo¨ continuamente, por ello no trate de medicarse con cualquier síntoma que se presente…

Como antes señalábamos, nuestra sociedad occidental exhibe mucho desdén hacia los viejos; por lo contrario, las sociedades orientales aceptan la vejez como parte de la trama social por lo que los senescentes se mantienen vigorosos, activos y son venerados y considerados como un apreciado bien tamizado por la experiencia. Copiado de Norteamérica e Inglaterra, en nuestro país la jubilación es obligatoria cuando el trabajador ha alcanzado la edad de 60 años si es hombre, o de 55 años si es mujer, siempre que hubiere cumplido, por lo menos, veinticinco años de servicios; ello, por supuesto, se aplica también al médico que trabaja para alguna dependencia del estado. Tal significa que el día antes de su jubilación el médico aporta a la sociedad su obra y su valor; pero al día siguiente, troca en uno más de la lista de los que, extendiendo la mano dependen ahora de la sociedad y del estado. ¿Es esto justo o injusto?

Este abrupto cambio, a menos que el individuo haya planificado un quehacer productivo con el tiempo libre que signarán sus días posteriores, significa un cambio perceptual que puede llegar a ser adverso, desafortunado y ruinoso, pues en los primeros años que siguen al apartamiento, una legión de calamidades le persiguen, la depresión y el insomnio, los trastornos de la memoria, el ataque cardíaco, el cáncer, los ictus cerebrovasculares y las fracturas del fémur se elevan raudamente conduciendo a lo que se ha llamado ¨síndrome de muerte por retiro prematuro¨. Pero aún peor, el fantasma de la ¨muerte biográfica¨ se alía con la otra para cebarse en un hombre que era saludable hasta el momento de licenciarse. La detención de la biografía inicia lo que hemos llamado el ¨drama apoptótico de la senescencia del médico¨, un considerarse inútil y superfluo, echado de menos y molesto, un extraño que no encaja en ningún lado, traído de la mano por el Estado, a familia y aún por la entrega del mismo profesional a lo que considera su irreversible sino…

La apoptosis: de apoptein = caer, es un fenómeno comparable con las hojas amarillentas que caen silenciosamente de un árbol durante el otoño, porque ya no más son necesarias… Un ser humano, tal como una célula corporal saludable, requiere de la información de su ambiente que le diga que todavía es necesario, útil y aceptado… Desde el embrión hasta el organismo adulto fisiológicamente sano, millones de células mueren diariamente sin dejar cicatrices ni activar un proceso inflamatorio; podría decirse que mueren en la mayor pasividad del silencio. La apoptosis o muerte celular programada es un acto de radical altruismo que ocurre en nuestros cuerpos, un sacrificio extremo por el bien común del resto de las células y del que depende nuestra propia sobrevivencia. Pero una cosa es la célula y otra la vida del ser humano provecto, tantas Quiero veces jubilado injustamente y a destiempo, cuando todavía tenía mucho que dar.

La apoptosis: de apoptein = caer, es un fenómeno comparable con las hojas amarillentas que caen silenciosamente de un árbol durante el otoño, porque ya no más son necesarias… Un ser humano, tal como una célula corporal saludable, requiere de la información de su ambiente que le diga que todavía es necesario, útil y aceptado… Desde el embrión hasta el organismo adulto fisiológicamente sano, millones de células mueren diariamente sin dejar cicatrices ni activar un proceso inflamatorio; podría decirse que mueren en la mayor pasividad del silencio. La apoptosis o muerte celular programada es un acto de radical altruismo que ocurre en nuestros cuerpos, un sacrificio extremo por el bien común del resto de las células y del que depende nuestra propia sobrevivencia. Pero una cosa es la célula y otra la vida del ser humano provecto, tantas Quiero veces jubilado injustamente y a destiempo, cuando todavía tenía mucho que dar.

Es cierto que al aproximarse ven el cabello de mi cabeza y barba cano, las arrugas, ciertas manchas parduscas en la piel de áreas expuestas al sol, que tal vez vistas a gran aumento podrían mostrar un área devastada por la guerra, pedregones y desechos fibrosos, pigmento amarillento oscuro de desecho que es la traducción del deterioro ancestral en la intimidad profunda de la célula y al cual llamamos lipofuccina. Es un no entender cómo se entretejen los hilos de la vida en una madeja compacta y necesaria, y entiendo que el retiro del médico es una decisión propia, una decisión de no ser seguir creciendo como médico, de no seguir sanando ni enseñando, y hasta de no seguir viviendo, porque vivir no es un vegetar improductivo…

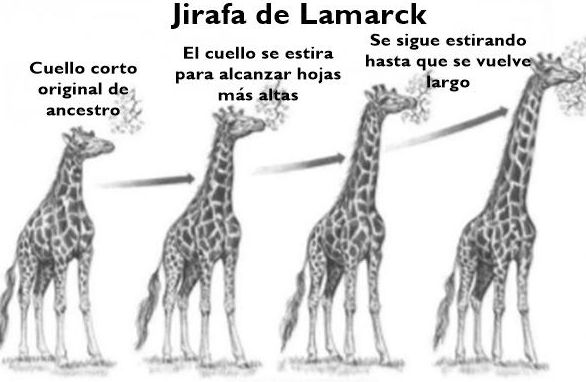

Quiero ser como la jirafa de Lamarck, que mi función haga el organo, que mi intelecto debe expandirse hasta que se vuelva mas amplio, pues yo todavía quiero aprender más, y aprender para enseñar más… Cada día madrugo y estudio, ideo charlas y formas de presentarlas. En las últimas semanas de los meses de mayo y junio de 2018, ya contando 80 años, he completado otro curso de fondo del ojo, el #49° de 16 semanas, he asistido en calidad de invitado y conferenciante a los congresos nacionales de medicina interna, cardiología, oftalmología y neurología; en cada caso ha habido alguien que se me ha aproximado con sorpresa asumiendo que yo ya me había retirado o preguntándose por qué todavía trabajo e inclusive, cometiendo la indiscreción de decirme que había oído que había muerto…

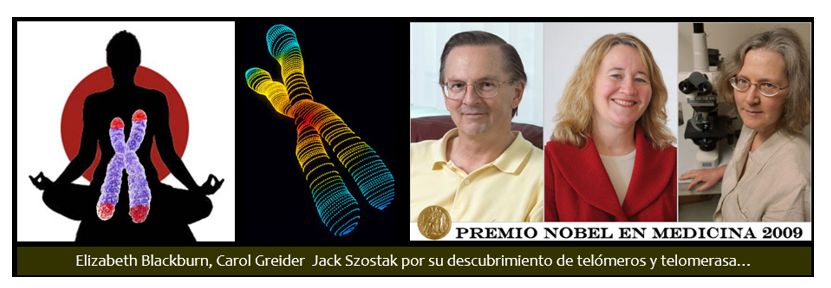

Por su parte, los telómeros (del griego telos, «final» y meros, «parte») son los extremos de los cromosomas que nos protegen contra el envejecimiento y la degradación corporal; son regiones de ADN no codificante, altamente repetitivas, cuya función principal es la estabilidad estructural de los cromosomas en las células eucariotas, la división celular y el tiempo de vida de las estirpes celulares. La evidencia de la relación entre el tamaño de los telómeros y el envejecimiento se encuentra en un estudio de la Universidad de Leicester donde se analizó a más de 12,000 personas en búsqueda de alguna característica reveladora respecto al largo de los telómeros, los genes y el envejecimiento. El resultado fue la localización de una secuencia genética cercana a un gen denominado TERT, telomerasa transcriptasa reversa, que acortaba los telómeros y por lo tanto aceleraba el envejecimiento. Los resultados del estudio indicaron que aquellos individuos (38%) que tenían esta secuencia tenían telómeros del mismo tamaño que personas 3 o 4 años mayores que no la tenían, mientras que aquellos que tenían la secuencia duplicada (7%) tenían biológicamente 6 o 7 años menos. Un telómero de corta extensión es un indicador de futuras enfermedades y está relacionado con la aparición del cáncer y del envejecimiento celular.

.

La vejez nos arrebata lo que hemos heredado y nos da lo

que hemos merecido.

Gerald Brenan

El síndrome por desuso mental a menudo atrapa al médico cuando decide jubilarse simplemente porque cumplió una edad o un número de años de servicio, corriendo el riesgo de inscribirse en la sociedad de ociosos; es allí cuando le invade la desesperanza, cuando se siente socialmente inútil y emocionalmente superfluo, es allí cuando se acelera el proceso apoptótico… A diferencia de las máquinas que se agotan con el excesivo uso, el cuerpo y la mente humanos son capaces de mejorar cuanto más se les usa, y si el desgaste fuera la verdadera causa del envejecimiento, la mejor estrategia para combatirlo sería quedarse en cama…

De nuevo, quiero ser como la jirafa de Lamarck, mi cerebro continuara expandiéndose en la medida de mis desafíos intelectuales pues el factor capital del envejecimiento es la edad psicológica, con capacidad para revertir el proceso, y el trabajo, como creador de orden se opone a la entropía o la tendencia natural a la pérdida de orden en un sistema. La depresión y la tristeza que le embarga por haber perdido la actividad habitual, proyecta en el médico la tristeza a todo el cuerpo, con agotamiento de neurotransmisores salutíferos, descenso de niveles de hormonas, distorsión de receptores de neuropéptidos en la superficie de las células, interrupción del sueño, incremento de la agregabilidad de las plaquetas que se tornan más pegajosas y propensas a la aglutinación y a producción de trombos, vale decir, todas esas tristes experiencias se transforman en expresión física cuando dejas de crecer y envejeces…

De nuevo, quiero ser como la jirafa de Lamarck, mi cerebro continuara expandiéndose en la medida de mis desafíos intelectuales pues el factor capital del envejecimiento es la edad psicológica, con capacidad para revertir el proceso, y el trabajo, como creador de orden se opone a la entropía o la tendencia natural a la pérdida de orden en un sistema. La depresión y la tristeza que le embarga por haber perdido la actividad habitual, proyecta en el médico la tristeza a todo el cuerpo, con agotamiento de neurotransmisores salutíferos, descenso de niveles de hormonas, distorsión de receptores de neuropéptidos en la superficie de las células, interrupción del sueño, incremento de la agregabilidad de las plaquetas que se tornan más pegajosas y propensas a la aglutinación y a producción de trombos, vale decir, todas esas tristes experiencias se transforman en expresión física cuando dejas de crecer y envejeces…

¡No te dejes, hasta que el cuerpo aguante y la voluntad no falte…!

Al hijo de Panchita, ese del bigotico menudo y la cara pálida y descompuesta pues, ¡Usted bachiller…!

Al hijo de Panchita, ese del bigotico menudo y la cara pálida y descompuesta pues, ¡Usted bachiller…!

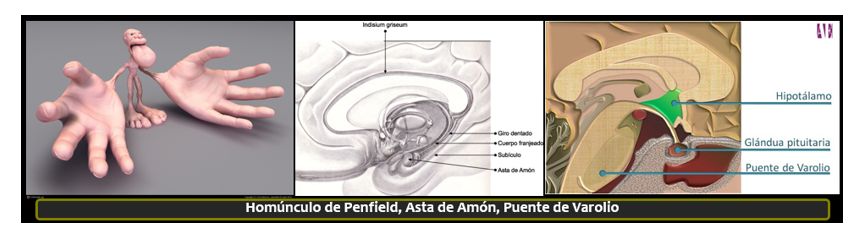

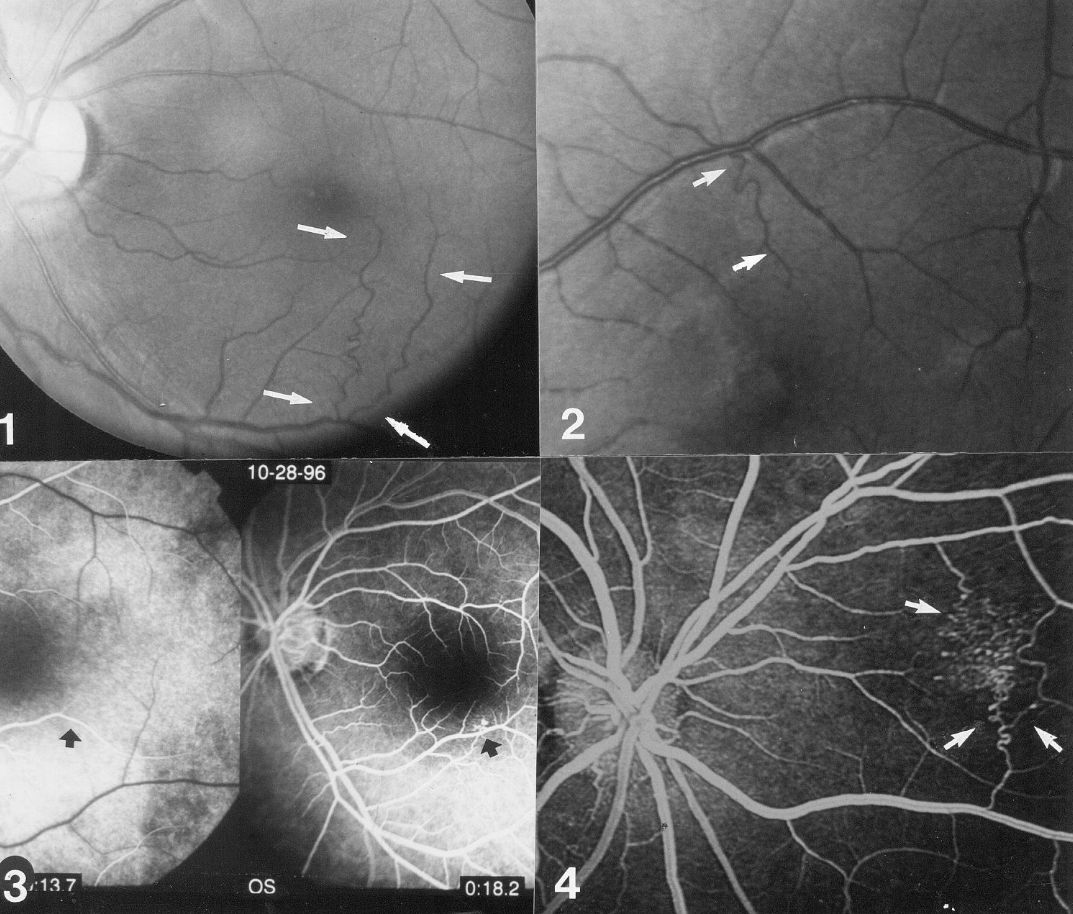

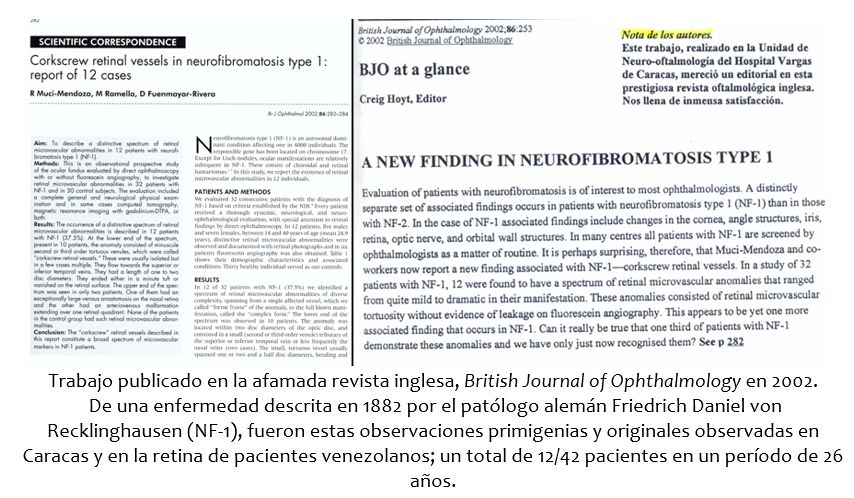

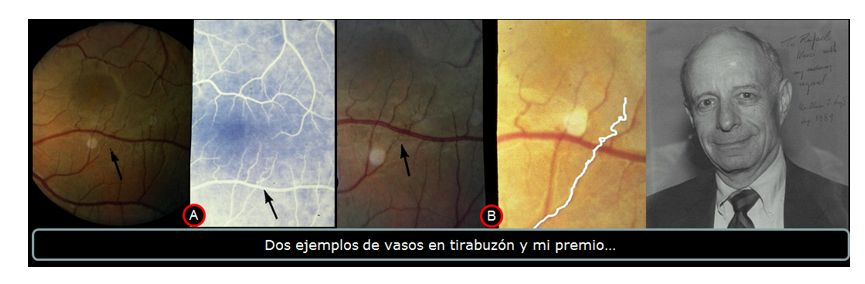

¨Corkscrew vessels¨, los ¨tirabuzones de Muci¨ en neurofibromatosis I (NF-1) – con orgullo va en negritas–

¨Corkscrew vessels¨, los ¨tirabuzones de Muci¨ en neurofibromatosis I (NF-1) – con orgullo va en negritas–

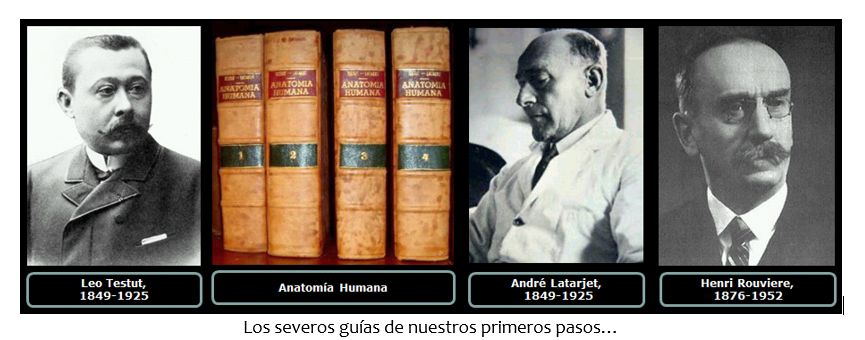

Otra anécdota personal sobre epónimos. Cuando concursé para el cargo de Instructor por Concurso de la UCV en 1966, primer escaño del escalafón universitario, se constituyó un jurado con los doctores Henrique Benaím Pinto, Félix Eduardo Castillo Taberoa y nuestro querido Maestro Herman Wuani. Se realizó durante las mañanas de tres días consecutivos, agotadores como los que más, con prueba escrita, lección oral y por supuesto, la presentación y discusión de un caso clínico. Entre los tres candidatos para dos cargos, se sortearon las salas de la sección de medicina y las camas de los pacientes. A mí me tocó el paciente 6 de la Sala 6.

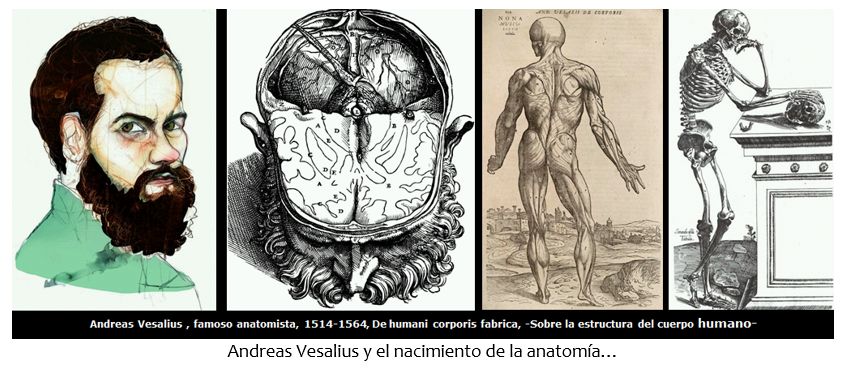

Otra anécdota personal sobre epónimos. Cuando concursé para el cargo de Instructor por Concurso de la UCV en 1966, primer escaño del escalafón universitario, se constituyó un jurado con los doctores Henrique Benaím Pinto, Félix Eduardo Castillo Taberoa y nuestro querido Maestro Herman Wuani. Se realizó durante las mañanas de tres días consecutivos, agotadores como los que más, con prueba escrita, lección oral y por supuesto, la presentación y discusión de un caso clínico. Entre los tres candidatos para dos cargos, se sortearon las salas de la sección de medicina y las camas de los pacientes. A mí me tocó el paciente 6 de la Sala 6. Así que esto de la dulzura de los epónimos son la oportunidad de asomarnos con embeleso y romanticismo a las vidas de médicos y científicos que en la oscurana de frías madrugadas y a la luz de un candil, pensaron, meditaron y alcanzaron lustre en cada una de sus disciplinas, y para así, nosotros admirar el fruto de sus observaciones. Es cierto que en muchas ocasiones el epónimo no hace justicia al verdadero descubridor o descriptor: o no existe de forma individual o resulta que es otro el del retrato. ¿Qué importa…?

Así que esto de la dulzura de los epónimos son la oportunidad de asomarnos con embeleso y romanticismo a las vidas de médicos y científicos que en la oscurana de frías madrugadas y a la luz de un candil, pensaron, meditaron y alcanzaron lustre en cada una de sus disciplinas, y para así, nosotros admirar el fruto de sus observaciones. Es cierto que en muchas ocasiones el epónimo no hace justicia al verdadero descubridor o descriptor: o no existe de forma individual o resulta que es otro el del retrato. ¿Qué importa…?

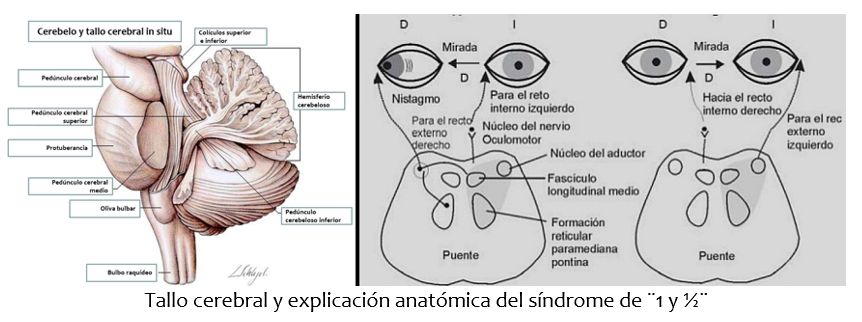

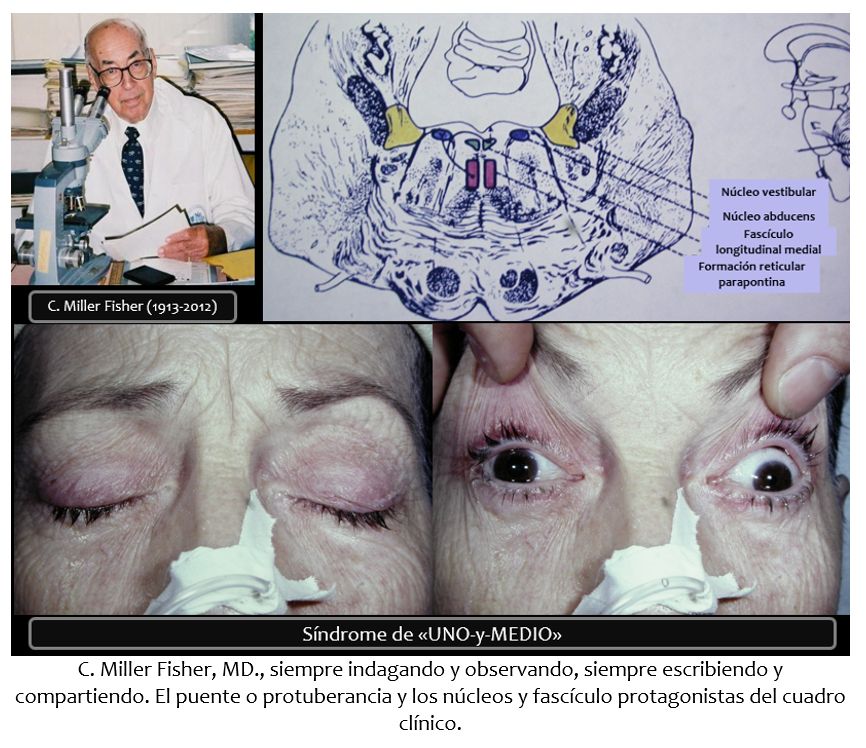

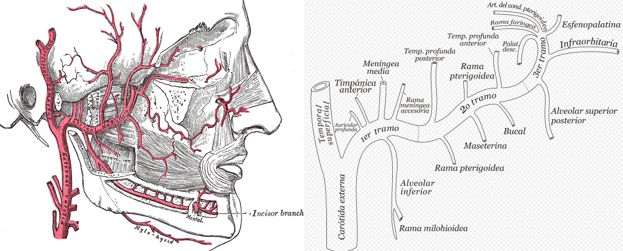

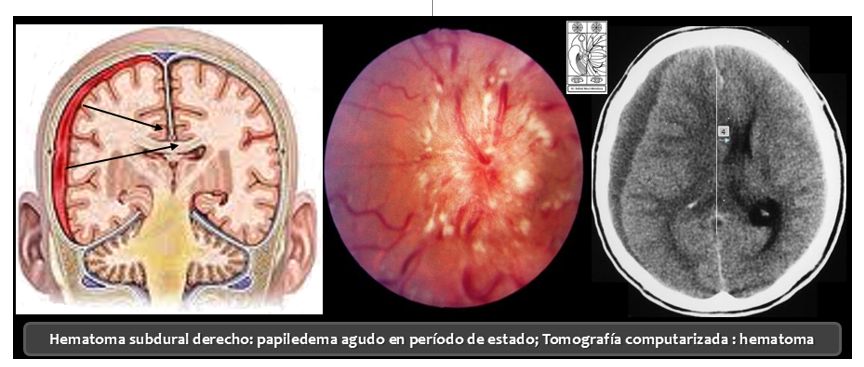

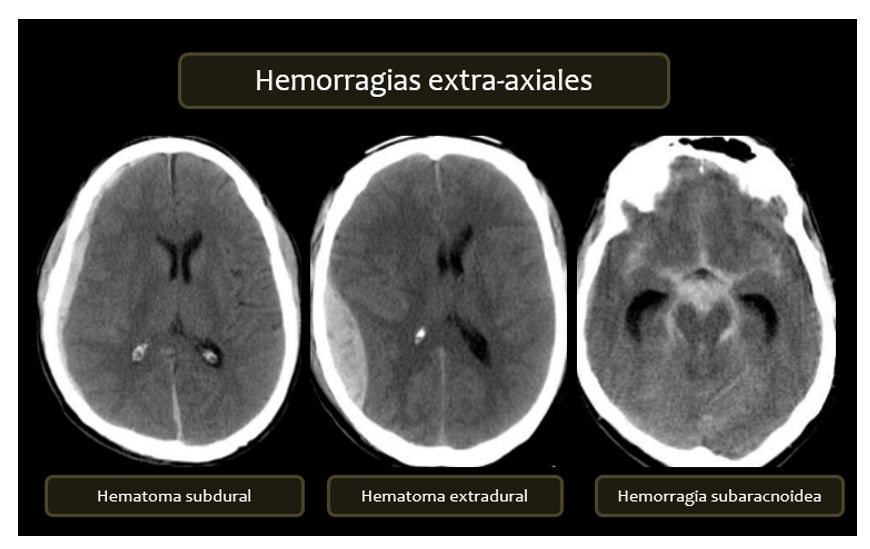

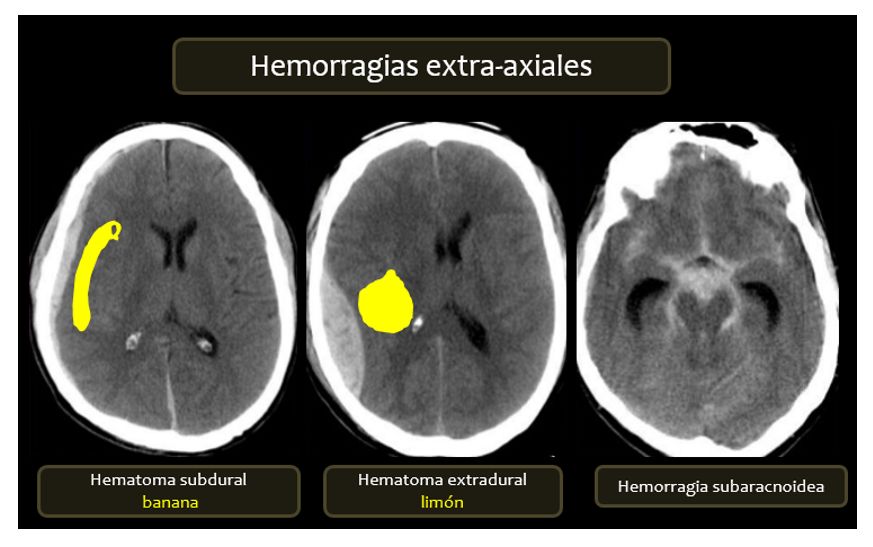

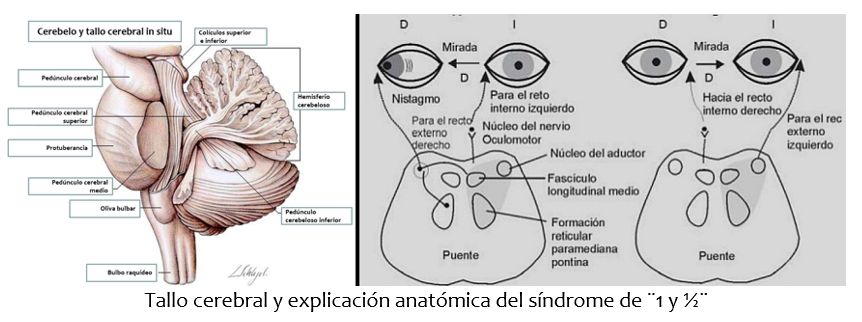

El examen fue provechoso. Sentado, con los ojos cerrados y los brazos extendidos con las palmas hacia arriba, el izquierdo no toleraba el desafío con la gravedad e iba cayendo lentamente. Miré en el fondo del ojo al nervio óptico. Inspeccioné el primer milímetro de sus largos 47. Los restantes, escondidos detrás del ojo en su viaje centrípeto hacia el cerebro, yacen ocultos a la curiosidad visual del médico. Vi lo que esperaba ver: La cabeza del nervio, normalmente rosada y plana como un plato, se elevaba como un montículo congestivo, más pareciendo un tapón de champaña, cubierta con una malla de pequeños capilares y chispeada con llamaradas de sangre. Separé con mis dedos sus párpados mientras él hacía todo lo posible por cerrarlos con fuerza: Ambos ojos viraron hacia arriba y a la izquierda, en conflicto con la respuesta normal: ambos ojos hacia arriba y hacia afuera: La «espasticidad de la mirada conjugada», -me dije-, signo de tumores nacidos del lóbulo frontal, parietal o temporal, casi nunca frontal u occipital. Unidas como un rompecabezas, todas estas piezas de diagnóstico hablaban de desmesurada presión represada en su cabeza y de compresión del hemisferio cerebral derecho.

El examen fue provechoso. Sentado, con los ojos cerrados y los brazos extendidos con las palmas hacia arriba, el izquierdo no toleraba el desafío con la gravedad e iba cayendo lentamente. Miré en el fondo del ojo al nervio óptico. Inspeccioné el primer milímetro de sus largos 47. Los restantes, escondidos detrás del ojo en su viaje centrípeto hacia el cerebro, yacen ocultos a la curiosidad visual del médico. Vi lo que esperaba ver: La cabeza del nervio, normalmente rosada y plana como un plato, se elevaba como un montículo congestivo, más pareciendo un tapón de champaña, cubierta con una malla de pequeños capilares y chispeada con llamaradas de sangre. Separé con mis dedos sus párpados mientras él hacía todo lo posible por cerrarlos con fuerza: Ambos ojos viraron hacia arriba y a la izquierda, en conflicto con la respuesta normal: ambos ojos hacia arriba y hacia afuera: La «espasticidad de la mirada conjugada», -me dije-, signo de tumores nacidos del lóbulo frontal, parietal o temporal, casi nunca frontal u occipital. Unidas como un rompecabezas, todas estas piezas de diagnóstico hablaban de desmesurada presión represada en su cabeza y de compresión del hemisferio cerebral derecho.

Las primeras descripciones médicas del mal, se atribuyen a Johann Jakob Wepfer en 1658, y al famoso anatomista y fundador de la anatomía patológica, «Su Majestad a Anatómica», Giovanni Battista Morgagni (1682-1771), en 1761

Las primeras descripciones médicas del mal, se atribuyen a Johann Jakob Wepfer en 1658, y al famoso anatomista y fundador de la anatomía patológica, «Su Majestad a Anatómica», Giovanni Battista Morgagni (1682-1771), en 1761

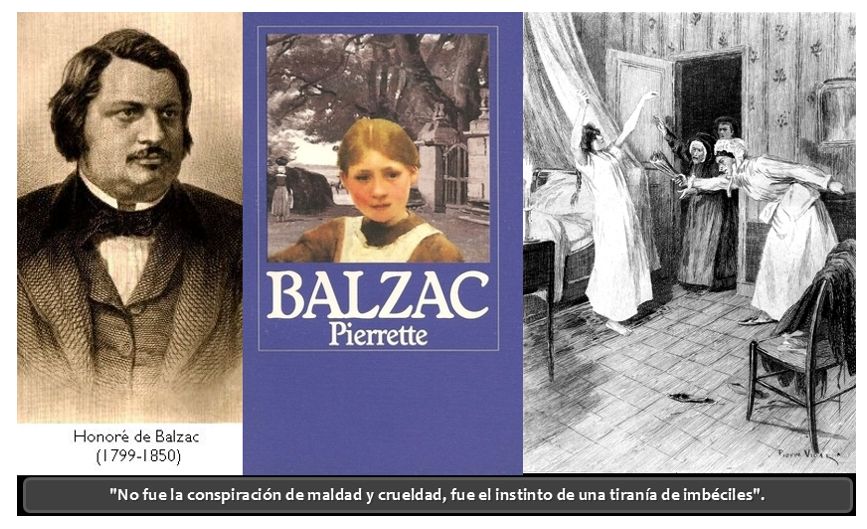

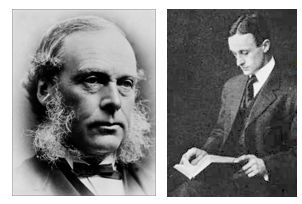

La antisepsia de Lord Joseph Lister (1827-1912) catalizadora de la moderna cirugía no vio luz sino hasta 1867, y la maestría de Harvey Cushing (1869-1939), creador de la moderna neurocirugía llegaron tarde para Pierrette, pero muy temprano para mi paisano Abraham. Ahora, cada vez que nos vemos, intercambiamos recuerdos y festejamos jubilosos el encuentro de nuestras raíces…

La antisepsia de Lord Joseph Lister (1827-1912) catalizadora de la moderna cirugía no vio luz sino hasta 1867, y la maestría de Harvey Cushing (1869-1939), creador de la moderna neurocirugía llegaron tarde para Pierrette, pero muy temprano para mi paisano Abraham. Ahora, cada vez que nos vemos, intercambiamos recuerdos y festejamos jubilosos el encuentro de nuestras raíces…

Antolino, llamado «el indolente«, productor de seguros, puede ilustrar la situación. Cincuentón, de «hábito apoplético» intuíble por su obesidad, rubicundez facial y plétora de los vasos visibles de su cara, hablachento, liviano, despreocupado, desafiante y omnipotente, arrastró sus pecados de juventud hasta la edad en que debió sobrevenirle la madurez, sin detenerse a pensar qué precio pagaría por ello, ¡Y ahí que le vino la cuenta para su inmediata cancelación!

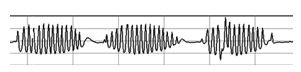

Antolino, llamado «el indolente«, productor de seguros, puede ilustrar la situación. Cincuentón, de «hábito apoplético» intuíble por su obesidad, rubicundez facial y plétora de los vasos visibles de su cara, hablachento, liviano, despreocupado, desafiante y omnipotente, arrastró sus pecados de juventud hasta la edad en que debió sobrevenirle la madurez, sin detenerse a pensar qué precio pagaría por ello, ¡Y ahí que le vino la cuenta para su inmediata cancelación! Su respiración era periódica y acompasada, un crescendo estertoroso, al cual seguía un decrescendo cada vez más débil y apagado y que concluía en un hiato de silencio, donde la respiración se detenía por completo. Luego de angustiosos segundos, se reiniciaba un nuevo ciclo de picos y depresiones decibélicos. En cada espiración, el aire inflaba la mejilla y el labio superior derechos y se escapaba por la comisura labial, produciendo un pausado “puj-puj-puj”. La misma onomatopeya del fumador de pipa, aspirando el humo por el lado izquierdo y exhalándolo por el derecho. ¡Antolino se fumaba la simulada pipa del hemipléjico estuporoso!

Su respiración era periódica y acompasada, un crescendo estertoroso, al cual seguía un decrescendo cada vez más débil y apagado y que concluía en un hiato de silencio, donde la respiración se detenía por completo. Luego de angustiosos segundos, se reiniciaba un nuevo ciclo de picos y depresiones decibélicos. En cada espiración, el aire inflaba la mejilla y el labio superior derechos y se escapaba por la comisura labial, produciendo un pausado “puj-puj-puj”. La misma onomatopeya del fumador de pipa, aspirando el humo por el lado izquierdo y exhalándolo por el derecho. ¡Antolino se fumaba la simulada pipa del hemipléjico estuporoso! En «La Guerra y La Paz» (1863-1869), joya de la novelística épica, el Conde León Nikolayevich Tolstoi (1829-1910), describe con increíble maestría y detalles realísticos de asombrosa sutileza, trozos de historia, aproximaciones psicológicas a sus personajes y aún, relatos de enfermedades. La grave dolencia que pondría fin a la existencia del Príncipe Nicolás Bolkonski, viene a ser un relato preciso y fino de pormenores clínicos que pasarían desapercibidos a un galeno moderno, ese nuevo bárbaro mencionado por Don José Ortega y Gasset (1883-1955) que es el médico trocado en técnico deshumanizado, tan lleno de «especialismo» e incultura médica, tan ignorante, desentendido e indiferente a aquello que se aleje de los reducidos cotos de su conocimiento.

En «La Guerra y La Paz» (1863-1869), joya de la novelística épica, el Conde León Nikolayevich Tolstoi (1829-1910), describe con increíble maestría y detalles realísticos de asombrosa sutileza, trozos de historia, aproximaciones psicológicas a sus personajes y aún, relatos de enfermedades. La grave dolencia que pondría fin a la existencia del Príncipe Nicolás Bolkonski, viene a ser un relato preciso y fino de pormenores clínicos que pasarían desapercibidos a un galeno moderno, ese nuevo bárbaro mencionado por Don José Ortega y Gasset (1883-1955) que es el médico trocado en técnico deshumanizado, tan lleno de «especialismo» e incultura médica, tan ignorante, desentendido e indiferente a aquello que se aleje de los reducidos cotos de su conocimiento.