Boletín de la Academia Nacional de Medicina de Venezuela, Editorial, octubre 2013

“Hay dos cosas infinitas, el universo y la estupidez humana, y no estoy muy seguro del Universo».

Albert Einstein

“La medicina se aprende al lado de la cama y no en el salón de clases. No dejes que tus concepciones de enfermedad vengan de palabras oídas en clases o leídas en un libro. Ve, luego razona, compara y controla. Pero primero ve».

Sir William Osler

Ante la inminente emergencia a la práctica médica de 8.200 médicos, llamados ¨integrales¨ comunitarios (MIC) bajo la égida de la Misión Médica Cubana, imbuida de la visión comunista de enseñanza de una medicina amputada, superficial, más ideológica que científica, donde se engañaron y deformaron jóvenes en recintos cerrados, en negación de una tradición milenaria de 2.500 años de historia, de la realización de la historia o expediente clínico, y en ausencia de cercanía a la cabecera del enfermo, pues la instrucción se dio a través de ¨tecno-enseñanza¨ a solas: computadores, vídeos, fotografías y páginas seleccionadas de libros de texto para memorizar, considero que debemos hacer algunas reflexiones sobre la evolución de la historia médica.

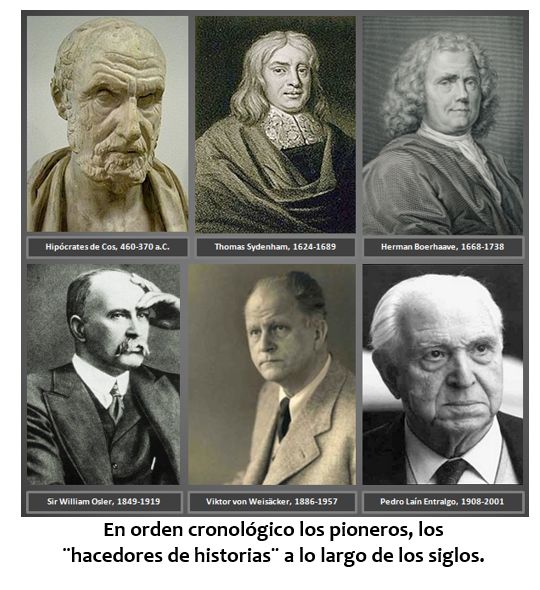

Hipócrates (459 – 335 a.C.), figura máxima de la medicina helénica y la Escuela de Cos, genio mayor de la medicina de todos los tiempos, quien en su obra Epidemias, libros I y III, recogió las historias particulares de 42 enfermos cuyas descripciones abren las verdaderas puertas a la medicina científico-natural y al ejercicio de la clínica. La primera de esas historias debe ser transcrita nuevamente -en estos crudos tiempos de olvido-, en la versión del médico y filólogo francés Emile Littré, traducida al español: Con ellas se abren las puertas a la clínica y a la comprensión del enfermo.

Hipócrates (459 – 335 a.C.), figura máxima de la medicina helénica y la Escuela de Cos, genio mayor de la medicina de todos los tiempos, quien en su obra Epidemias, libros I y III, recogió las historias particulares de 42 enfermos cuyas descripciones abren las verdaderas puertas a la medicina científico-natural y al ejercicio de la clínica. La primera de esas historias debe ser transcrita nuevamente -en estos crudos tiempos de olvido-, en la versión del médico y filólogo francés Emile Littré, traducida al español: Con ellas se abren las puertas a la clínica y a la comprensión del enfermo.

“Filisco, que vivía cerca de la muralla, se metió en cama. Primer día, fiebre aguda, sudor, la noche fue penosa. Segundo día, exacerbación general, más por la tarde; una pequeña lavativa produjo evacuación favorable y la noche fue tranquila. Tercer día, por la mañana y hasta el mediodía pareció haber cesado la calentura, pero a la tarde se presentó con intensidad, hubo sudor, sed, la lengua empezó a secarse, la orina se presentó negra, la noche fue incómoda, se durmió el enfermo y deliró sobre varias cosas. Cuarto día, exacerbación general, orinas negras, la noche menos incómoda y las orinas tuvieron mejor color. Quinto día, hacia el mediodía se presentó una pequeña pérdida de sangre por la nariz, de sangre muy negra, las orinas eran de aspecto vario y se veían flotar nubecillas redondas semejantes a la esperma y diseminadas que no formaban sedimento. Con la aplicación de un supositorio, evacuó una pequeña porción de excremento con ventosidad, la noche fue penosa, durmió poco, habló mucho y de cosas incoherentes, las extremidades se pusieron frías sin que pudieran recibir el calor y la orina se presentó negra. A la madrugada se quedó dormido, perdió el habla, sudor frío, lividez en las extremidades y sobrevino la muerte a la mitad del sexto día. Este enfermo tuvo hasta su fin la respiración grande, rara, como sollozante, el bazo se le hinchó y formó un tumor esferoidal, los sudores fríos duraron hasta el último instante y los paroxismos se verificaron en los días pares”.

Esta magistral descripción clínica es el resultado metodológico de siglos de observación a la cabecera del enfermo, en ella no hay nada de misticismo ni de magia, se describe lo que se ve y se palpa y se toman medidas terapéuticas que responden a un pensamiento lógico razonado. Todo este saber médico alejado de especulaciones abstractas y encaminadas a la curación del enfermo es, no otra cosa, que verdadero arte clínico. El párrafo que acabamos de leer, a la que nada escrito con anterioridad puede compararse, valga decir las descripciones de las tablas votivas que se colgaban de las paredes o columnas de los templos griegos, dio nacimiento documental a la clínica en la historia médica de la humanidad

El propio Hipócrates en su Tratado del Pronóstico nos precisa la metodología de la exploración clínica e incluye el concepto de pronóstico con el que se completa el primer método clínico conocido hasta entonces:

“El médico –escribió Hipócrates- deberá hacer en toda enfermedad aguda las siguientes observaciones: primero examinar la cara del enfermo y notar si se asemeja a las de las personas sanas, y sobre todo, si se parece a la del mismo cuando estaba saludable; esta circunstancia es la mejor, pues cuanto más se aparta al parecido natural, tanto mayor será el peligro. Las facciones llegan a su mayor grado de alteración cuando la nariz se afila, los ojos se hunden, las sienes se deprimen, las orejas se encogen y enfrían, sus lóbulos se inclinan hacia fuera, la piel de la frente se pone tirante, seca y árida, toda la cara, en fin, queda verdosa, negra, lívida o aplomada. Si desde el principio del mal el rostro presenta estos caracteres y los demás signos no suministran indicaciones suficientes, se preguntará si el enfermo ha estado mucho tiempo desvelado, si ha tenido alguna gran diarrea, si ha sufrido hambre, porque si hubiese acontecido cualquiera de estos accidentes, deberá considerarse menos inminente el peligro. Semejante estado morboso se juzgó en 24 horas cuando las causas que acabo de indicar son las productoras de la alteración fisonómica, pero si así no fuera, si la enfermedad no cesase en las horas prefijadas la muerte no se hará esperar”.

A Thomas Sydenham (1624-1689), genial clínico llamado el Hipócrates inglés, le corresponde el gran mérito histórico de haber hecho comprender en el siglo XVII la necesidad del regreso a la observación de los fenómenos clínicos a la cabecera del enfermo y fiel a la esencia del legado hipocrático, que tiene como objetivo directo y supremo de la medicina, curar al enfermo. Mientras los yatroquímicos y los yatrofísicos sostenían las más ásperas polémicas, él volvía a la Escuela Helenística y afirmaba la necesidad de actuar próximo al enfermo.

A Thomas Sydenham (1624-1689), genial clínico llamado el Hipócrates inglés, le corresponde el gran mérito histórico de haber hecho comprender en el siglo XVII la necesidad del regreso a la observación de los fenómenos clínicos a la cabecera del enfermo y fiel a la esencia del legado hipocrático, que tiene como objetivo directo y supremo de la medicina, curar al enfermo. Mientras los yatroquímicos y los yatrofísicos sostenían las más ásperas polémicas, él volvía a la Escuela Helenística y afirmaba la necesidad de actuar próximo al enfermo.

Una anécdota de este brillante clínico que no sólo enseñaba medicina, sino que también procuraba que la cultura permeara en sus alumnos es esta que se reseña. En ocasión de su graduación, uno de ellos, Richard Blackmore le pidió la recomendación de una gran obra de medicina para su mejor preparación. Aquél le dijo: ¨Leed el Quijote¨, y al repetirle la pregunta, no le habló de una obra de Shakespeare, el Cisne de Avon, sino que le insistió: ¨Releed El Quijote…¨.

Hermann Boerhaave (1668-1738), también llamado Hipócrates Holandés del siglo XVIII, dará nuevo ordenamiento a la relación entre la práctica y la elaboración de las ideas abstractas para enriquecer el método clínico. Hasta ese momento se desarrollaba primero la teoría, adaptando a ella la experimentación y el enfermo. Boerhaave enseñó a examinar primero al enfermo y a estudiar el mal y después sobre esa base construir la doctrina. En dos pequeñas salas con sólo doce camas en el Hospital de Leyden, apoyado en su método, diría el erudito historiador médico Henry E. Sigerist[1], formó a los clínicos de media Europa.

Hermann Boerhaave (1668-1738), también llamado Hipócrates Holandés del siglo XVIII, dará nuevo ordenamiento a la relación entre la práctica y la elaboración de las ideas abstractas para enriquecer el método clínico. Hasta ese momento se desarrollaba primero la teoría, adaptando a ella la experimentación y el enfermo. Boerhaave enseñó a examinar primero al enfermo y a estudiar el mal y después sobre esa base construir la doctrina. En dos pequeñas salas con sólo doce camas en el Hospital de Leyden, apoyado en su método, diría el erudito historiador médico Henry E. Sigerist[1], formó a los clínicos de media Europa.

[1] Henry Ernest Sigerist (París, 1891–1957), profesor en Europa y Norteamérica, fue uno de los más influyentes historiadores de la medicina del siglo XX.

René Theophile Hyacinthe Laennec (1781-1826), en 1819, producto de su intenso trabajo a la cabecera del enfermo pulmonar –ese que le llevó a la muerte por tuberculosis -, publica en dos voluminosos tomos su obra, Tratado de la auscultación mediata y de las enfermedades de los pulmones y del corazón. En ella expuso los detalles que le llevaron a la invención del estetoscopio y al descubrimiento y pulimentación de la auscultación mediata o instrumental. Entraba en la clínica un nuevo lenguaje muy emparentado con el de la percusión o inventum novum de Leopold Auenbrugger (1761), y los médicos de todo el mundo repetirían sin cansancio las descripciones de los sonidos orgánicos, ya del sano o del enfermo, así como descritas por el genial clínico en el Hôpitaux Charité, fundado en Paris en el siglo XVII.

René Theophile Hyacinthe Laennec (1781-1826), en 1819, producto de su intenso trabajo a la cabecera del enfermo pulmonar –ese que le llevó a la muerte por tuberculosis -, publica en dos voluminosos tomos su obra, Tratado de la auscultación mediata y de las enfermedades de los pulmones y del corazón. En ella expuso los detalles que le llevaron a la invención del estetoscopio y al descubrimiento y pulimentación de la auscultación mediata o instrumental. Entraba en la clínica un nuevo lenguaje muy emparentado con el de la percusión o inventum novum de Leopold Auenbrugger (1761), y los médicos de todo el mundo repetirían sin cansancio las descripciones de los sonidos orgánicos, ya del sano o del enfermo, así como descritas por el genial clínico en el Hôpitaux Charité, fundado en Paris en el siglo XVII.

“El estertor crepitante húmedo –describió Laennec- es un ruido que se produce evidentemente en el tejido pulmonar. Se le puede comparar al de la sal que se hace crepitar a un calor suave en una sartén, al que produce una vejiga seca que se insufla, o menos todavía, al que deja oír el tejido de un pulmón sano e hinchado de aire que se aprieta entre los dedos; sólo que es un poco más fuerte que éste último y, además de la crepitación, lleva consigo una sensación de humedad muy marcada”.

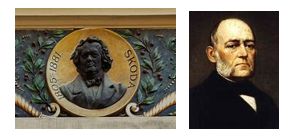

Joseph Skoda, internista (1805-1881), con su Tratado sobre la percusión y la auscultación, publicado en 1839, es en opinión de Sigerist el basamento del diagnóstico físico moderno: apoyado por el patólogo Karl von Rokitansky (1804-1878), apodado el «Linneo de la anatomía patológica», el método clínico se había completado, pero faltaba el pensamiento unificador que habrá de interrelacionar todas sus partes para llegar al diagnóstico: el interrogatorio o diálogo diagnóstico, la inspección, la palpación, la percusión y la auscultación, sobre todo las dos últimas. Esta labor la realizaría cabalmente Skoda, la más alta figura de la clínica de la Escuela Médica Vienesa.

Joseph Skoda, internista (1805-1881), con su Tratado sobre la percusión y la auscultación, publicado en 1839, es en opinión de Sigerist el basamento del diagnóstico físico moderno: apoyado por el patólogo Karl von Rokitansky (1804-1878), apodado el «Linneo de la anatomía patológica», el método clínico se había completado, pero faltaba el pensamiento unificador que habrá de interrelacionar todas sus partes para llegar al diagnóstico: el interrogatorio o diálogo diagnóstico, la inspección, la palpación, la percusión y la auscultación, sobre todo las dos últimas. Esta labor la realizaría cabalmente Skoda, la más alta figura de la clínica de la Escuela Médica Vienesa.

El siglo XIX y la primera mitad del XX constituirán la época de oro de la clínica, principalmente en Europa. En ese tiempo aparecerán las obras de los grandes sistematizadores del conocimiento clínico de la Escuela Francesa: Armand Trousseau (1801-1867), Segismundo Jaccoud (1830-1912), Pierre Potain (1825-1901), Claude Bernard [1] y George Dielafoy (1840-1911). La inspección será llevada a su máximo por la Escuela Italiana de Aquiles de Giovanni (1837-1916) y Nicolas Pende (1880-1950). La palpación logrará perfecciones en las manos de Ernest Laségue (1816-1883) y Franz Glenard (1848-1920). La percusión alcanzará su cúspide con la técnica concéntrica y convergente de Potain dibujando los difíciles perfiles del corazón, y la auscultación llegará a su más alta expresión en los oídos virtuosísimos de Austin Flint (1812-1886) y Henry Vaquéz (1830-1936).

[1] ¨No hay enfermedades, sólo enfermos¨

Sir William Osler (1849-1919), patólogo, clínico, educador, bibliófilo, historiador y escritor del Hospital Johns Hopkins de Baltimore, llamado ¨Padre de la moderna medicina¨ e Hipócrates Americano. Poco después de llegar a Baltimore, Osler insistió en que sus estudiantes de medicina en formación tempranamente se adiestraran junto a la cama de los pacientes: En su tercer año tomaban las historias y realizaban de exámenes físicos y además, sencillas pruebas de laboratorio de las secreciones, sangre y heces[1] «Fue pionero de la enseñanza junto a la cama del enfermo pasando revista con un puñado de estudiantes, donde enseñaba su método incomparable de » exploración física minuciosa».

Sir William Osler (1849-1919), patólogo, clínico, educador, bibliófilo, historiador y escritor del Hospital Johns Hopkins de Baltimore, llamado ¨Padre de la moderna medicina¨ e Hipócrates Americano. Poco después de llegar a Baltimore, Osler insistió en que sus estudiantes de medicina en formación tempranamente se adiestraran junto a la cama de los pacientes: En su tercer año tomaban las historias y realizaban de exámenes físicos y además, sencillas pruebas de laboratorio de las secreciones, sangre y heces[1] «Fue pionero de la enseñanza junto a la cama del enfermo pasando revista con un puñado de estudiantes, donde enseñaba su método incomparable de » exploración física minuciosa».

Su mayor contribución fue el insistir en que los estudiantes aprendieran a ver y hablar con los pacientes, complementando su formación mediante el establecimiento de la residencia médica. Esta última idea se diseminó por el mundo de habla inglesa y sigue en pie hoy en día en la mayoría de hospitales docentes. El éxito de la residencia dependía, en gran parte, de su estructura piramidal, con pasantes, residentes, asistentes y un jefe de residentes, que originalmente ocupaba el puesto por años. Estableció el tiempo completo, así que los médicos del personal vivían en el Edificio de Administración del Hospital durante siete u ocho años durante los cuales llevaban una vida restringida, casi monástica.

Aplicado a la situación de la Venezuela actual y la de-formación de los MIC cubanizados, gustaba decir: “El que estudia medicina sin libros navega en un mar desconocido, pero quien estudia medicina sin pacientes no navega del todo”. [ 2 ] Su aforismo más conocido que hace hincapié en la importancia de obtener una historia clínica integral, reza como sigue, «Escucha a tu paciente, te está diciendo el diagnóstico».

«Redujo el papel de las conferencias didácticas y una vez dijo no deseo otro epitafio … que la afirmación de que, ¨Enseñó a los estudiantes de medicina en las salas, ya que lo consideró el trabajo más útil e importante que hayan sido llamados a hacer.»

[1] Según estos preceptos, en 5º y 6º año de medicina mis compañeros y yo, bajo la tutela del Maestro Otto Lima Gómez y de la Doctora Estela Hernández –entre otros-, aprendimos y realizamos sencillas pruebas complementarias de nuestros pacientes en un pequeño laboratorio en el fondo de la Sala 7 del Hospital Vargas de Caracas, que incluían desde la hematología completa con VSG hasta la determinación de células LE, química sanguínea, heces y orina. Debíamos tener lista esa información para el momento de la revista de sala.

Viktor von Weiszäcker (1886-1957), neurólogo e internista alemán, considerado como uno de los fundadores de la Medicina Antropológica, líder de la medicina psicosomática en Alemania, basada en el principio de que los fenómenos psíquicos y los somáticos son dos aspectos de un mismo proceso, hasta el punto de llegar a considerar a todas las enfermedades como dolencias «psico-somáticas», aun cuando en muchas de ellas el componente «psicológico» no sea identificable o tenga muy escasa relevancia. En su Proyecto para una teoría general de la enfermedad, básicamente consideró que toda enfermedad pasa por tres fases: neurosis, biosis y esclerosis. Cuando un problema del ello no se resuelve satisfactoriamente se manifiesta como síntoma corporal, que es la expresión simbólica de un órgano. Si el médico desapercibido no intenta la psicoterapia adecuada y una relación satisfactoria con el paciente, aparece la biosis, la enfermedad orgánica, y los signos físicos de ella. La actitud del médico suele ser dar una receta la que, con frecuencia, controla la enfermedad brevemente, por efecto placebo. Pero la enfermedad recurre y finalmente la función del órgano «muere» (esclerosis) y ya no es posible la terapéutica adecuada ni la curación Es un hecho que cuando enferma un órgano enferma el hombre entero y cuando enferma la mente también enferma todo el hombre.

Viktor von Weiszäcker (1886-1957), neurólogo e internista alemán, considerado como uno de los fundadores de la Medicina Antropológica, líder de la medicina psicosomática en Alemania, basada en el principio de que los fenómenos psíquicos y los somáticos son dos aspectos de un mismo proceso, hasta el punto de llegar a considerar a todas las enfermedades como dolencias «psico-somáticas», aun cuando en muchas de ellas el componente «psicológico» no sea identificable o tenga muy escasa relevancia. En su Proyecto para una teoría general de la enfermedad, básicamente consideró que toda enfermedad pasa por tres fases: neurosis, biosis y esclerosis. Cuando un problema del ello no se resuelve satisfactoriamente se manifiesta como síntoma corporal, que es la expresión simbólica de un órgano. Si el médico desapercibido no intenta la psicoterapia adecuada y una relación satisfactoria con el paciente, aparece la biosis, la enfermedad orgánica, y los signos físicos de ella. La actitud del médico suele ser dar una receta la que, con frecuencia, controla la enfermedad brevemente, por efecto placebo. Pero la enfermedad recurre y finalmente la función del órgano «muere» (esclerosis) y ya no es posible la terapéutica adecuada ni la curación Es un hecho que cuando enferma un órgano enferma el hombre entero y cuando enferma la mente también enferma todo el hombre. Pedro Laín Entralgo (1908-2001), médico español universalmente reconocido como un notable investigador en el campo de la historia de la medicina, así como en diversos ámbitos del pensamiento y la cultura. Para muchos, es el humanista e investigador médico más destacado de la España del Siglo XX y el precursor de una enseñanza renovada y creativa de las ciencias sociales y humanas en la formación del médico. Varios connotados médicos habían desarrollado previamente una visión antropológica de la medicina: von Weiszäcker, Deutsch y Alexander, pero difícilmente se puede encontrar un análisis de naturaleza antropológica de la medicina tan sistemático, detallado y profundo como el que el hizo. Su extraordinario libro, «La historia clínica» (1950, 1961), lo habrían de conducir a su teoría de la relación entre el médico y el paciente. Señaló con mucha claridad el pensamiento central de su exposición: «El fundamento de la patología general está constituido por un conocimiento del hombre en cuanto sujeto a la vez enfermable y sanable, en cuanto sujeto que puede padecer enfermedad y, por lo tanto, que está sano y en cuanto sujeto que padece de hecho enfermedad. En cuanto sujeto que puede ser técnicamente curado de su enfermedad y en cuanto sujeto que puede ser librado de la enfermedad antes de que llegue a padecerla. El conocimiento científico del hombre en cuanto sujeto enfermable y sanable: esto es justamente, tal como yo lo entiendo, la Antropología médica».

Pedro Laín Entralgo (1908-2001), médico español universalmente reconocido como un notable investigador en el campo de la historia de la medicina, así como en diversos ámbitos del pensamiento y la cultura. Para muchos, es el humanista e investigador médico más destacado de la España del Siglo XX y el precursor de una enseñanza renovada y creativa de las ciencias sociales y humanas en la formación del médico. Varios connotados médicos habían desarrollado previamente una visión antropológica de la medicina: von Weiszäcker, Deutsch y Alexander, pero difícilmente se puede encontrar un análisis de naturaleza antropológica de la medicina tan sistemático, detallado y profundo como el que el hizo. Su extraordinario libro, «La historia clínica» (1950, 1961), lo habrían de conducir a su teoría de la relación entre el médico y el paciente. Señaló con mucha claridad el pensamiento central de su exposición: «El fundamento de la patología general está constituido por un conocimiento del hombre en cuanto sujeto a la vez enfermable y sanable, en cuanto sujeto que puede padecer enfermedad y, por lo tanto, que está sano y en cuanto sujeto que padece de hecho enfermedad. En cuanto sujeto que puede ser técnicamente curado de su enfermedad y en cuanto sujeto que puede ser librado de la enfermedad antes de que llegue a padecerla. El conocimiento científico del hombre en cuanto sujeto enfermable y sanable: esto es justamente, tal como yo lo entiendo, la Antropología médica».- G

regorio Marañón (1887-1960), llamado el Hipócrates Español, se destacó en tres facetas fundamentales de su vida: la de médico, la de historiador y la de moralista. Para referirse a la importancia de la comunicación entre un médico y su paciente, del diálogo exploratorio o anamnesis, se hacía la siguiente pregunta, -¨ ¿Cuál es el instrumento que ha más ha hecho progresar a la medicina?¨, y sin titubear él mismo se contestaba, ¨¡La silla!¨ Pues es ella donde el médico al escuchar con atención, inteligencia y destreza, se deja enseñar por el enfermo, calza sus zapatos, pudiendo así entender el cuadro patológico que trae a consideración, puede percibir la enfermedad y entender la subjetividad de la persona que la sufre.

regorio Marañón (1887-1960), llamado el Hipócrates Español, se destacó en tres facetas fundamentales de su vida: la de médico, la de historiador y la de moralista. Para referirse a la importancia de la comunicación entre un médico y su paciente, del diálogo exploratorio o anamnesis, se hacía la siguiente pregunta, -¨ ¿Cuál es el instrumento que ha más ha hecho progresar a la medicina?¨, y sin titubear él mismo se contestaba, ¨¡La silla!¨ Pues es ella donde el médico al escuchar con atención, inteligencia y destreza, se deja enseñar por el enfermo, calza sus zapatos, pudiendo así entender el cuadro patológico que trae a consideración, puede percibir la enfermedad y entender la subjetividad de la persona que la sufre.

Por cierto, el profesor Carlos Jiménez Díaz (1898-1967), gloria de la clínica española, señalaba que, ¨Antes de la inspección, la palpación, la percusión y la auscultación -pilares del diagnóstico físico-, el médico debe saber efectuar la ‘escuchación’¨.

Por cierto, el profesor Carlos Jiménez Díaz (1898-1967), gloria de la clínica española, señalaba que, ¨Antes de la inspección, la palpación, la percusión y la auscultación -pilares del diagnóstico físico-, el médico debe saber efectuar la ‘escuchación’¨.

En el ¨aquí y el ahora¨ del desarrollo médico actual presenciamos un progresivo, tumultuoso e incesante avance en las técnicas de exploración morfológica y funcional, al punto de equipararlas a la realización de una autopsia, virtual, se entiende. Así, no deja de impresionar el avance tecnológico mediante el cual diversos métodos, la más de las veces sofisticados y costosos, permiten descubrir alteraciones sistémicas y trastornos de las funciones orgánicas que hasta hace poco podíamos detectar con esfuerzo. Si bien ello constituye una verdad indiscutible, no es menos cierto que los avances en los métodos diagnósticos han hecho olvidar con frecuencia otro método indiscutible, la semiología clásica y, en particular, la cuidadosa obtención, análisis y valoración inteligente de los datos de la historia clínica, que siguen conservando un valor insospechado en la medicina moderna, pues hasta permiten realizar un diagnóstico acertado hasta en un 90% de los casos.

En el ¨aquí y el ahora¨ del desarrollo médico actual presenciamos un progresivo, tumultuoso e incesante avance en las técnicas de exploración morfológica y funcional, al punto de equipararlas a la realización de una autopsia, virtual, se entiende. Así, no deja de impresionar el avance tecnológico mediante el cual diversos métodos, la más de las veces sofisticados y costosos, permiten descubrir alteraciones sistémicas y trastornos de las funciones orgánicas que hasta hace poco podíamos detectar con esfuerzo. Si bien ello constituye una verdad indiscutible, no es menos cierto que los avances en los métodos diagnósticos han hecho olvidar con frecuencia otro método indiscutible, la semiología clásica y, en particular, la cuidadosa obtención, análisis y valoración inteligente de los datos de la historia clínica, que siguen conservando un valor insospechado en la medicina moderna, pues hasta permiten realizar un diagnóstico acertado hasta en un 90% de los casos.

El estudiante de medicina y posteriormente el graduado, ¨silla frente a silla¨ y a vida entera, debe entrenarse para acometer el proceso de una comunicación individual adecuada y fructífera, que sirva de guiador para indicarle durante el examen físico, el énfasis requerido en aquellas áreas de reparo que la conversación haya sugerido, permitiendo al mismo tiempo, ver la persona tras la enfermedad. Este examen deberá ser completo aplicando los procederes clínicos básicos al mismo tiempo que sabiendo cómo registrar y transcribir en forma comprensible, cronológica y legible, sin errores ortográficos[1], los datos recogidos en las diferentes postas del examen sin incurrir en iatrogénesis y cuidando los principios básicos de la ética médica. Para finalizar, deseable sería incluir una corta epicrisis: Vale decir, un juicio o apreciación clínica de la enfermedad bajo consideración e inclusive, alguna bibliografía básica si se tratara de una condición poco conocida.

Entre enero y julio de 2008 un comité de médicos cubanos evaluó la calidad de los profesores del programa de Medicina Integral Comunitaria en el Municipio Marcano del Estado Nueva Esparta, concluyendo que ¨tenían escasa experiencia docente, insuficiencia de conocimientos y habilidades para desempeñarse pedagógica y metodológicamente¨… ¨En la formación de pregrado se apreció que estas deficiencias impiden un adecuado desempeño metodológico en la preparación y la impartición de los contenidos¨[2].

¿Cómo pudieron y aún lo hacen, cohonestar médicos venezolanos, egresados de universidades nacionales según planes programáticos consagrados por el tamiz del tiempo y que han ido evolucionando con miras al futuro, por una nueva forma de enseñanza que soslaya de plano el contacto con el enfermo?, ¿Cómo el coordinador de su programa, médico venezolano, pudo afirmar que los ¨médicos venezolanos desconocen a sus comunidades y por lo tanto, no están formados para atenderla¨, negando y entregando la soberanía de la educación médica en manos ignaras de empíricos, aprendices y saltabancos? ¿Por qué tanto odio destructivo para con la ¨madre clínica¨ y para con su Alma Mater?

Bajo esta forma sucinta de repasar la historia de la clínica, podemos apreciar que con esta cohorte de 8.200 ¨médicos ¨integrales¨ y otra veintena de mil, el gobierno nacional hará naufragar la medicina nostra mediante una oferta engañosa con la finalidad aviesa de destruir la medicina nacional y poner en riesgo la salud de la nación.

Dios y la Patria a todos se los reclamará…

Addendum. Aforismos de Sir William Osler, Padre de la Medicina Interna[3]

- ¨El buen médico trata la enfermedad; el gran médico trata al paciente que tiene la enfermedad¨.¨Estamos aquí para añadir lo que podemos a la vida, no para sacar lo que podemos de la vida¨.

- ¨No hay arte más difícil de adquirir que el arte de la observación, y para algunos es realmente difícil registrar sus observaciones en lenguaje breve y sencillo¨.

- ¨El deseo de tomar medicinas es quizá la característica más grande que distingue al hombre de los animales¨.

- ¨Uno de los primeros deberes del médico es educar a la población a no tomar medicinas¨.

- ¨El joven médico comienza la vida con 20 drogas para cada enfermedad, y el médico viejo termina la vida con una droga para 20 enfermedades¨.

- ¨El coraje y la alegría no sólo te harán sobrellevar los momentos ásperos en la vida, sino que te capacitará para llevar confort y ayuda a los corazones débiles y te consolará en las horas tristes¨.

- ¨Es mucho más importante conocer qué suerte de paciente tiene la enfermedad, que qué suerte de enfermedad tiene el paciente¨.

- ¨La práctica de la medicina es un arte, no un comercio; una vocación, no un negocio; una vocación en la cual tu corazón se ejercitará igualmente que tu cabeza. Con frecuencia la mejor parte de tu trabajo no tendrá que hacer nada con pociones o píldoras, y más con el ejercicio de la influencia de lo fuerte sobre lo débil, de lo derecho sobre lo torcido, de lo sabio sobre lo tonto¨.

- ¨Observa, registra, tabula, comunícate. Usa tus cinco sentidos… Aprende a ver, aprende a oír, aprende a sentir, aprende a oler, y ten seguro que mediante la sola práctica puedes volverte un experto¨.

- ¨La mejor preparación para el mañana es hacer el trabajo de hoy superlativamente bien¨.

- ¨El valor de la experiencia está no en ver mucho, sino en ver sabiamente¨.

- ¨El enemigo más peligroso que tenemos que combatir no es la carencia de conocimientos, es la apatía, el desinterés, es la indiferencia de cualquier causa¨.

- ¨Es mucho más simple comprar libros que leerlos y más fácil leerlos que absorber sus contenidos¨.

- ¨Preocúpate más por el individuo que por las características especiales de su enfermedad… Ponte en su lugar… La palabra amable, el saludo alegre, la mirada de afecto—eso que el paciente entiende¨.

- ¨No vivas en el pasado ni en el futuro, pero deja que cada día absorba todo tu interés, energía y entusiasmo. La mejor preparación para el mañana es vivir bien el presente¨.

- ¨Mientras mayor la ignorancia, mayor será el dogmatismo¨.

- ¨Elimina toda ambición más allá de hacer bien el trabajo diario. Para tener éxito, los viajeros en el camino viven en el presente sin considerar el mañana. No vivas ni en el pasado ni en el futuro, sino deja que el trabajo de cada día absorba toda tu energía y satisfaga tu más deseada ambición”.

- ¨Trabajo es el ábrete sésamo de cada portal, el gran ecualizador en el mundo, la verdadera piedra filosofal que transmuta en oro todo el metal de la humanidad ¨.

- ¨Para el médico general una biblioteca bien usada es uno de los pocos correctivos de la senilidad prematura que está tan dispuesta para engullirlo…¨.

- ¨El primer paso hacia el éxito en cualquier ocupación es interesarse en ella¨.

- ¨Jabón y agua, y sentido común son los mejores desinfectantes¨.

- ¨Ningún ser humano está hecho para conocer la verdad, la completa verdad y nada más que la verdad; aún los mejores hombres deben contentarse con fragmentos, con miradas parciales, nunca con la verdad completa¨.

- ¨No hay, en verdad, especialidades en medicina. Para saber completamente muchas de las enfermedades más importantes, basta con familiarizarnos con sus manifestaciones en muchos órganos¨.

- ¨Las filosofías de una época se han vuelto los absurdos de la siguiente, y las tonterías de ayer se han vuelto la sabiduría del mañana¨.

- ¨Estudia hasta los 25, investiga hasta los 40, ejerce hasta los 60, edad en que yo te retiraría con doble paga.”

[1] Todo médico debe tener al alcance de sus manos un ejemplar del Diccionario de la Lengua Española (Real Academia Española de la Lengua) y un Diccionario Terminológico de Ciencias Médicas (por ej., de editoriales Salvat o Masson).

[2] Zayas Fernández M, Lachicott Frías E, Hidalgo León N, González Feria A. ¨Caracterización del desempeño docente del núcleo de profesores de Barrio Adentro del Municipio Marcano¨. Humanidades Médicas, versión on line enero-abril de 2011. http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S1727-81202011000100013&script=sci_arttext

[3] ThinkExist.com. William Osler Quotes. http://thinkexist.com/quotes/william_osler/

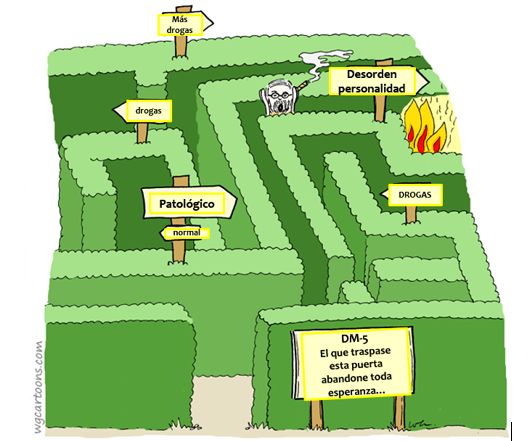

Las teorías químicas de los desórdenes mentales son particularmente seductoras y sugieren que existiendo una simple explicación para un problema tenido como complejo y a menudo recalcitrante al tratamiento, también existiría una solución cabalística, algo parecido al pensamiento mágico de mi buen jardinero Grinolfo. Vivimos en tiempos de poca tolerancia a la ambigüedad y a la incertidumbre, y por tanto, queremos sin devaneos ir directo a la solución, y allí, nos espera un gordo calvo y bonachón con chaleco, leontina y un tabaco a la diestra: es la industria farmacéutica que vende al contado y que en connivencia con psicólogos y psiquiatras complace nuestros deseos y nos suple la panacea al cambio de unos cuantos ochavos o maravedíes.

Las teorías químicas de los desórdenes mentales son particularmente seductoras y sugieren que existiendo una simple explicación para un problema tenido como complejo y a menudo recalcitrante al tratamiento, también existiría una solución cabalística, algo parecido al pensamiento mágico de mi buen jardinero Grinolfo. Vivimos en tiempos de poca tolerancia a la ambigüedad y a la incertidumbre, y por tanto, queremos sin devaneos ir directo a la solución, y allí, nos espera un gordo calvo y bonachón con chaleco, leontina y un tabaco a la diestra: es la industria farmacéutica que vende al contado y que en connivencia con psicólogos y psiquiatras complace nuestros deseos y nos suple la panacea al cambio de unos cuantos ochavos o maravedíes.

Pero antaño no era como es ahora: ha ocurrido en él una mutación similar al Retrato de Dorian Gray de Wilde (1890), esa novela gótica de terror donde el retrato de la hermosa figura del joven Dorian va envejeciendo por él. La búsqueda del placer mundano le conduce a una vida de libertinaje y perversión, al tiempo que su imagen en el cuadro se va desfigurando, mostrando los pecados y miasmas acumuladas en su alma: Al infligírsele la puñalada en el corazón que le quita la vida, todo aquél horror acumulado en el cuadro se transparenta en su propia faz como un repulsivo rostro lleno de arrugas y granujos, porque en el humano la eterna juventud no existe, en tanto que en los hospitales la mano amiga y orgullosa les da vida eterna. Con nuestros procederes, quizá a lo Fuenteovejuna, unos con más culpa que otros, hemos matado lentamente y con extrema crueldad al que ha sido oráculo de la medicina nacional por 123 años:

Pero antaño no era como es ahora: ha ocurrido en él una mutación similar al Retrato de Dorian Gray de Wilde (1890), esa novela gótica de terror donde el retrato de la hermosa figura del joven Dorian va envejeciendo por él. La búsqueda del placer mundano le conduce a una vida de libertinaje y perversión, al tiempo que su imagen en el cuadro se va desfigurando, mostrando los pecados y miasmas acumuladas en su alma: Al infligírsele la puñalada en el corazón que le quita la vida, todo aquél horror acumulado en el cuadro se transparenta en su propia faz como un repulsivo rostro lleno de arrugas y granujos, porque en el humano la eterna juventud no existe, en tanto que en los hospitales la mano amiga y orgullosa les da vida eterna. Con nuestros procederes, quizá a lo Fuenteovejuna, unos con más culpa que otros, hemos matado lentamente y con extrema crueldad al que ha sido oráculo de la medicina nacional por 123 años:

Y como en el enamorado, recurre con desesperación, celos, tristeza y angustia el lejano recuerdo del amor ya perdido, Gustavo Adolfo

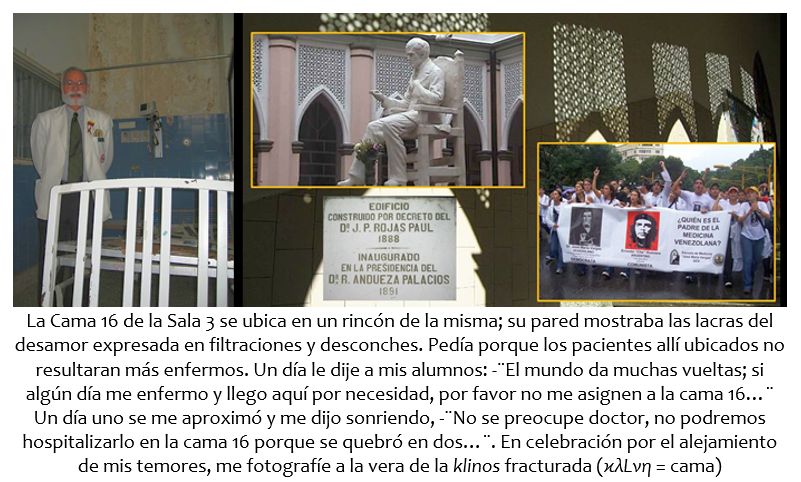

Y como en el enamorado, recurre con desesperación, celos, tristeza y angustia el lejano recuerdo del amor ya perdido, Gustavo Adolfo