Todos los médicos –supongo-, cargamos sobre la espalda de nuestras memorias una lista grabada a hierro y fuego; nada menos que un recuento detallado de nuestros desatinos, errores y hasta de nuestros muertos con o sin una razón aceptable, con o sin imprudencia, impericia o descuido, con o sin interés o indiferencia… ¡Ah malaya!, que no tenemos ninguna otra con esos diagnósticos de filigrana que alguna vez hicimos, ni con esas intervenciones quirúrgicas exitosas de avanzada que realizamos, ni con la descripción de un nuevo signo clínico en la literatura nacional o mundial, o de algún hallazgo no descrito de alguna condición patológica trillada y trillada por tantos otros sin ver lo que vimos.

Sentimientos que nos corroen y que muchas veces surgen en medio de la noche; nos despiertan antojándosenos parecidos a aquellos viejos fantasmas pertenecientes al baúl oscuro de la infancia; aún, en aquellas que fuimos felices, cuando percibíamos que todo aquel miedo era casi verdadero…

Ese peso anímico que en ocasiones sentimos como ¨culpa¨, es el producto de la empatía humana y el misterio profundo de la enfermedad; sin él, no seríamos médicos y transitaríamos orondos y despreocupados por la vida. De todas formas, su presencia es como un peso que nos abruma, una costra que nos urtica, una presencia que nos recuerda… Abrazamos la medicina con el propósito de ayudar al hombre que sufre, propósito a veces casi olvidado, y luego de años dando lo mejor, de incesante trajinar entre aporreados por el destino, sentimos que no hemos cumplido a plenitud, que hemos fallado en el arte o en la denuncia de lo torcido. Puede ser culpa del ¨sistema¨, del Estado, de la situación actual o de cualquier otra cosa, pero ese sentimiento de frustración es real y personal para la casi mayoría de los médicos.

-

Testimonios dolorosos.

- Tenía 19 años. Nuestra breve relación se inició después de la medianoche en que su madre se asomó con gran desespero a la emergencia de la clínica. Estaba yo de guardia. Más parecía ella la enferma que la otra, su hija. Único vástago de un matrimonio disfuncional, luego hecho añicos entre decepciones, recriminaciones e improperios. Quedó ella, presencial de aquella estira y encoge que no permite crecimiento ni maduración espiritual… Su aspecto era prepuberal, su palidez alabastrina, su cuerpo tan frío como sus manos, sus ojos verdes dejaban ver su sobresalto a través de sus párpados retraídos y sus pupilas ampliamente dilatadas mirando hacia la nada. Mostraba una dejadez plomiza, y como respuesta a mis preguntas, reiteraba que ¨iba a morirse…¨.

A mi entender médico, no se quejaba de nada concreto, siempre había sido saludable, hermética, lacónica y ensimismada; no existía el antecedente de una enfermedad previa, remota o reciente, de una condición viral precedente; nada le dolía en el cuerpo y su alma se resistía a ser explorada, expuesta, disecada… Tan sólo, la reiteración de que, ¨¡me voy a morir…!¨. Mi examen fue frustrante. Nada de qué asirme. Un laberinto inextricable sin un hilo de Ariadna. Nada de fiebre, taquicardia o hipotensión arterial. Una radiografía del tórax, electrocardiograma y exámenes de laboratorio eran transparentes y fútiles a aquello que la atormentaba: hematología, velocidad de sedimentación, glicemia, electrolitos, función renal, hepática y tiroidea me daban la espalda. Debía irme al hospital donde la revista de sala y mis alumnos me esperaban; era también un viejo hábito, un antiguo deber adquirido, un viejo mandato salido del compartir lo que se tiene, tan antiguo como la misericordia de los hombres…

La hospitalicé sin un diagnóstico, únicamente para observarla tomando una vena en previsión y dejando como ayuda y como excusa, el goteo lento de una inocua solución de dextrosa al 5%. No hacía sino pensar en ella; un ominoso pálpito me invadió a media mañana, y esa prisa interna se hizo acción, me llevó a excusarme con mis alumnos y raudo me regresé a la clínica. Su habitación, la 501, me recibió con cenagosa angustia. No parecía haber pasado nada durante mi corta ausencia, sus signos vitales inmodificados, su examen sin variante; desde su lánguida figura de Lladró me miró distante, desafiante y fría.

Mientras auscultaba su corazón pensando en mil diagnósticos diferenciales, comenzó a repetir, ¨¡me muero, me muero, me voy, me voy…! Su madre desesperada me pedía que hiciera algo. Entonces, entornó sus ojos, los ocultó bajo sus párpados y se le fue el pulso, el área precordial se hizo silente y no ausculté ruidos cardíacos; el músculo magnífico que riega la vida, se había detenido, y aquellos no eran tiempo de movilización, de un código azul, de resucitación cardiopulmonar de avanzada, del fogonazo de un desfibrilador entonces inexistente, la situación era pues crítica… Mientras procedía a un masaje cardíaco externo sin respuesta, salí al pasillo sin saber qué hacer y pidiendo un equipo de cirugía menor cuando vi de frente a mi querido amigo y gran cirujano cardiovascular, doctor José María Cartaya (†) saliendo del ascensor. Pedí su ayuda cuando la bandeja quirúrgica arribaba a la habitación de manos de una enfermera. Confirmó el paro cardíaco, se calzó unos guantes de látex, abrió el tórax con un rápido golpe de bisturí y comenzó a darle masaje cardíaco. No hubo respuesta alguna. Me dijo después que ¨el corazón de esa niña no tenía tono muscular, más parecía un trapo¨. Ante mi mirada impotente se me murió ¨saludable¨, químicamente pura…

En medio del padre ausente, llegaron amigos y familiares al lugar del infausto suceso, tan joven, tan sanita… ¡no podía ser…! Uno era prominente diputado del Congreso Nacional y se dirigió hacia mí con las desconsideradas y consabidas palabras de amenaza que brinda el poder… Tal vez no tendría otras en medio de aquel desconcierto doloroso. Para tratar de entender aquella absurda muerte y de paso salvar mi responsabilidad por mala práctica, ordené una autopsia legal y con mil reticencias, él consintió. La respuesta, ridícula como fue, vino escueta, ignorante y sin epicrisis al cabo de un mes: ¨nefrosis lipoídica¨; un viejo diagnóstico que ya ni se usaba. Ni siquiera se refería al estado del corazón, ni tan siquiera mencionaba las equimosis epicárdicas inducidas por el masaje que allí debían estar…

Bien sabemos que las autopsias legales dejan mucho qué desear en cuanto a rigurosidad técnica y profundidad diagnóstica, pero aquel no era un diagnóstico ni siquiera aproximado, tampoco una explicación coherente de la causa de su muerte. ¿Sería que realmente quería morirse…? ¿Sería que su realidad era tan dolorosa que la muerte era al menos una dulce liberación? ¿Qué secreto ignoto sería aquél que se llevó guardado y la aventó a la tumba…? Nunca lo sabría, antes ni después, pero aún guardo un atraganto íntimo, un sentimiento de futilidad ante esa misteriosa y abstrusa enfermedad que he rumiado por décadas en noches de oscura vigilia, así como la renuente explicación y un remedo de causa… Gracias a Dios que luego del penoso conticinio, los arreboles cantan la vida y se impone la serenidad… Es un peso abrumador que de tiempo en tiempo se me clava en la nuca como la bóveda celeste que se aposentó plomiza sobre los hombros de Atlas, y me recuerda que allí, está tan vivo como el primer día, como duelo no elaborado muy a pesar de haberlo verbalizarlo machaconamente en el diván psicoanalítico…

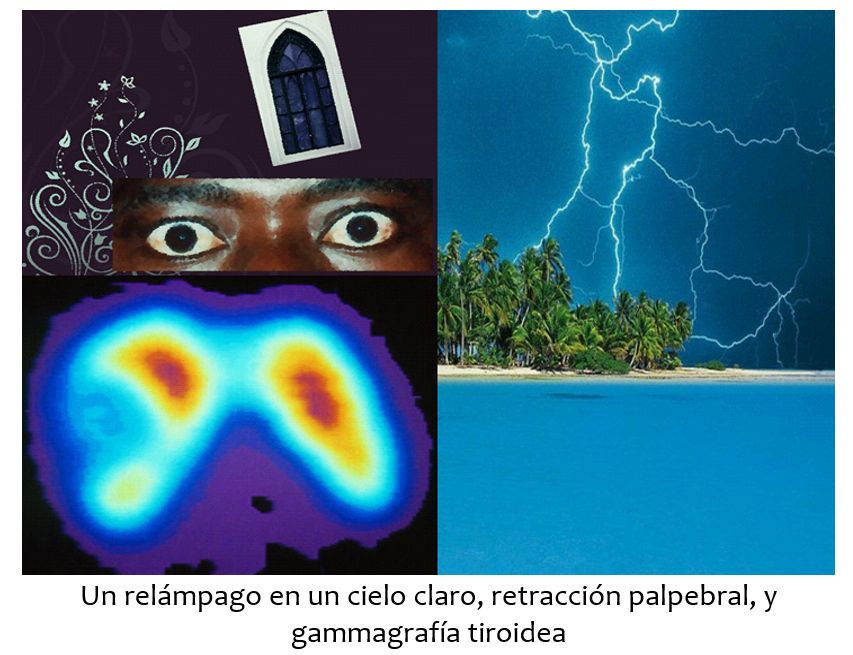

- Era una negrita barloventeña de 22 años con un bulto en el centro del cuello que ascendía cuando tragaba, delgada, con expresión de susto, de ojos saltones, párpados ampliamente abiertos, sin parpadeo y manos tibias y sudorosas, a quien se había diagnosticado un hipertiroidismo primario o enfermedad de Graves, que tratada en forma irregular la llevó a perder mucho peso; adicionalmente, presentaba una severa infección dental y se esperaba su curación para realizar la cirugía ablativa de su glándula tiroidea, el único recurso de curación definitiva de entonces cuando no había tratamiento radiactivo, ese que también mengua ahora. Antibióticos y el antitiroideo de síntesis Tapazol® (metimazol) para bloquear la producción de la hormona tiroidea, estaba siéndole administrado en dosis terapéuticas, que asociado al Inderal® (propranolol), intentaba reducir su frecuencia cardíaca elevada y su ansiedad.

Una Nochebuena de Navidad, sin paz ni amor y como un relámpago en un cielo azul, surgió una ¨tormenta¨ o crisis tiroidea, la forma más extrema de presentación del hipertiroidismo, inducida por la brusca liberación de torrenteras de tiroxina libre (T4) y triyodotironina (T3) con disolución de grasas, aumento excesivo de energía térmica, fiebre de 41º C, profusa sudoración, aceleración de la actividad simpática, ansiedad, inquietud, agitación y comportamiento psicótico, taquicardia de 170 pulsadas al minuto, insuficiencia cardíaca congestiva y edema pulmonar resistente al tratamiento. Siendo que los hospitales venezolanos trabajaban sólo por las mañanas y la central de suministros solía estar cerrada durante las noches y días festivos –hoy día ni siquiera existen-, todo prenunciaba un desastre… El anestesiólogo, desde su casa, nos dijo que saldría de inmediato y auxiliaría a la paciente. ¡Cuestiones del infradesarrollo que aún persisten por apatía e indolencia de directores de hospitales, buenos para la negación de la realidad, culpables de tantas muertes…!

Digitálicos y diuréticos para apuntalar su corazón insuficiente salieron a relucir sin que hicieran mella en la fibra miocárdica agotada. Mi compañero de guardia me sugirió que hiciéramos una traqueostomía para restablecer la vía aérea permitiendo una adecuada función respiratoria y aspirar mejor el líquido que la ahogaba en tanto ¨mordiera¨ el digital en su miocardio –de por sí resistente en esas circunstancias-. Apenas pudimos conseguir un equipo de cirugía menor, pero no había traqueostomo, así que pensamos en realizar una incisión bajo el cartílago cricoides e insertar… ¡la camisa de un bolígrafo…! El anestesiólogo arribó tarde. En el ínterin, la paciente falleció, murió ahogada en aquel trasudado rosado y aireado frente a nuestras conciencias impotentes y sus ojos desmesuradamente abiertos, su mirada fija y denunciante, aún está allí, frente de los míos…

Aquellos ojos tan negros como paraparas, hablaban por lo que su boca no podía decir, que ante el sofoco pedían aquella desesperada de ayuda que no pudimos darle. ¡Todavía veo en mis ensueños aquella mano que se hunde en el mar embravecido de su propia tormenta…!

- Un tercer paciente de 60 años, hombre relevante en el análisis político, la literatura, comentarista de televisión y escritor. La queja escueta, en apariencia nimia: Un simple y antiguo dolor en sus pies que había resistido diagnósticos y tratamientos de ortopedistas, internistas, reumatólogos y homeópatas. Nada parecía querer ayudarle. De tiempo en tiempo, viajaba y visitaba un exclusivo zapatero parisino para que con pieles de cabritilla muy suaves le confeccionara sus zapatos. ¿Era eso todo…? No más que eso; eso era todo, no había otra queja… Se jactaba de ser por otra parte saludable y no verbalizaba ningún otro malestar. Sus antecedentes familiares mostraban varios suicidios en sus cercanos afectos; su padre, amaneció un día colgado de una viga en su biblioteca…

Un mal día, de cielo plomizo y congestionado me llamó su esposa, mi amiga y paciente. Fríamente me comunicó que se había suicidado disparándose en la cabeza. Me visitó esa misma tarde en mi consultorio para agriamente echarme en cara y reprocharme mi incapacidad para prever aquella autolisis, de aquella desaparición autoimpuesta. Fuera de la simple historia narrada y su insatisfacción nunca revertida, ¿sería que el síntoma que lo lastimaba podía ser evidencia de severa depresión endógena enmascarada?, ¿sería que había expresado su intolerancia a la vida con ese síntoma tan simple, que le hacía, pensamientos adentro, apreciar y desear la muerte más que la existencia misma? Y todavía, a pesar del paso de los años, de la madurez que impone un ejercicio serio y meditativo de la medicina, por ahí anda su recuerdo como otro de tantos espectros insepultos dando tumbos en mi mente…

Podría seguir mi cantinela triste y ecolálica, pero sería mortificar las llagas de mis recuerdos y hasta quizá, las de mis desprevenidos lectores…

El médico y la culpa…

En su Diccionario de Psicoanálisis, Jean Laplanche y Jean-Bertrand Pontalis, describen el sentimiento de culpa como «un término empleado en psicoanálisis que puede designar un estado afectivo consecutivo a un acto que el sujeto siente como autoreprochable y en el que la razón invocada puede ser más o menos adecuada. Por ej., remordimiento de un acto real o en apariencia absurdo o todavía con un sentimiento difuso de indignidad personal, sin relación con algún acto preciso del que deba acusarse».

Teniendo que ver el coloquio anamnéstico con el enfermo y la posibilidad de extraer la interioridad del alma y el cuerpo hacia el afuera para analizarlo y ponerle remedio, no siempre es empresa tan fácil… Examinaremos al enfermo con tanta profundidad y delicadeza como el conocimiento y la experiencia nos indique… Y tan a menudo, poco podemos hacer como no sea estar al lado del sufrido, pero además, nos será muy difícil atribuir toda la culpa de tantos errores al Estado, al gobierno, a la institución donde prestamos nuestros servicios entre tanto vemos pasar el crudo acontecer de nuestras vidas; siempre nos será muy difícil ver sufrir o morir a una persona a quien no correspondía, sobre todo cuando estamos preparados para reconocer lo que tiene, lo que hay que hacer, cómo hay que hacerlo y qué resultados esperar…

En cada caso adverso, sufrimos en silencio y con dignidad agravada nuestra suerte desdichada. Marcos Aguinis, en su Elogio de la Culpa, nos da una esperanza de redención al decir sobre ella, ¨Si bien cuando es excesiva resulta intolerable, su ausencia es más peligrosa: hunde al hombre al nivel de canalla¨, y nos pide que aprendamos a utilizarla. Los psicópatas, autores de los crímenes más aborrecibles, jamás sienten culpa, no tienen ley, no tienen memoria. Su libro nos permite creer en un orden posible y apuesta a que la humanidad piense de nuevo y valorice un elemento que tiene siempre a mano y que debiera utilizar a su favor: La culpa.

La frustración, tristeza y la culpa escondidas en las contenidas lágrimas del médico, son parte del servicio que brindamos al hombre que sufre… no podemos evitarlas por más fríos e insensibles como la costumbre nos haya trocado. Esa pesantez anímica que se traduce como ¨culpa¨ es producto de la empatía que ejercemos sobre los que se acercan a pedir nuestra ayuda en medio del arcano radical de la enfermedad; sin ella, quizá no seríamos médicos…

¨El médico compasivo¨

Ambrose G. Bierce (1842-1913).

Escritor, periodista y editorialista estadounidense

(Fábulas Fantásticas)

¨Un Médico de Buen Corazón sentado a la cabecera de un paciente aquejado por una enfermedad incurable y dolorosa, escuchó un ruido tras él, y volviéndose vio a un gato que se reía de los débiles esfuerzos de un ratón herido, por arrastrarse fuera de la habitación.

-¡Bestia cruel! -exclamó- ¿Por qué no lo matas de una vez, como una dama? Levantándose, sacó al gato a puntapiés de la habitación, y recogiendo al ratón, compasivamente lo arrebató a sus sufrimientos retorciéndole el cuello. Requerido desde el lecho por los gemidos de su paciente, el Médico de Buen Corazón administró un estimulante, un tónico y un nutriente, y se fue¨.

Post scriptum 26.04.2012

Tengo otro sentimiento de culpa; otro enorme por mi enferma, más importante y más querida: Mi patria, la madre de todos. Hace muchos años intuí la que sería su dolencia; un viaje humanitario a la Cuba de los Castro a ver de cerca la ceguera que los aquejaba encendió alarmas en mi interior; como un atalayero pude ver muy lejos y claro; entonces apenas si daba muestras de su presencia. En el cuerpo de sus habitantes, vale decir sus células constitutivas, algunas parecían descarriadas, anaplásicas[1], y tal como en un tumor maligno, no solo tenían potencial de extenderse localmente a los tejidos vecinos, sino también para diseminarse con virulencia y violencia a otros órganos; no había que emplear un microscopio para verlas, podía detectarse a simple vista.

Inicié una labor de prevención que era lo único que podía hacer; avisar a otras células de mi vecindad del mal que se gestaba, escribir por la prensa, denunciar, tratar de crear una conciencia entre mis pares. No era lo mío escribir de política pero, como si fuera un pecado, eso fue lo que me decían que hacía. Antes lo mío era escribir de lo que sabe un médico, de prevenir enfermedades y hablar de sus tratamientos, dirigido en forma amena hacia el gran público; entonces recibía adhesiones, simpatías y estímulo. Ahora sucede que recibo amenazas, una tan despectiva como decirme ¨rata inmunda¨; no me dolió porque se escondió en el anonimato de un nombre ficticio.

Pero en esas dos palabras vi el odio de la anaplasia en su forma más primitiva y agravada. Pero más me dolió la indiferencia, el ser tratado de paranoide por mis pares, se miraban unos con otros esperando que ¨otros¨ hicieran el trabajo. ¡Qué impotencia! No tenía armas terapéuticas para contrarrestarlas y curar las entretelas de mi madre patria; esas las tenían otros que si podían arrancar el mal de cuajo, pero optaron por retirarse con discreción o disimulo, por no hacerlo por cobardía, entrega o indiferencia y dejaron crecer y consolidarse esas células anaplásicas que terminaron por originar ese enorme tumor, hoy día visible a simple vista y las metástasis que hoy vivimos y sufrimos…

Al momento de escribir este Elogio, los estudiantes, nuestros admirados estudiantes, aún no habían tomado el escalpelo que abriría el absceso aposentado en el cuerpo de la patria, ese del que ahora vemos drenar sanies: el antiguo humor purulento, sanguinolento y fétido propio de las células descompuestas, anaplásicas y armadas, que llevan la muerte en motocicletas o en gavillas de soldados comandados por hordas de generales que juraron defender a su patria, de cubanos infiltrados, pero que azuzados por apátridas y traidores han olido la sangre y se vuelcan contra las células de su propio cuerpo.

Ya la apoptosis tumoral del régimen se ha puesto en marcha e inició su cuenta regresiva, ahora hay que perseguirlos y sacarlos de sus escondrijos con sus aliados cubanos y recriminarles la maldad de su entrega…

¡Maduro y su camarilla de corruptos vendidos a Cuba, deben renunciar para que se instaure la decencia y el patriotismo perdidos…!

[1] Regresión de las células a una forma muy primitiva e indiferenciada, no más similares a sus congéneres.

-«¿Qué es eso tan feo que tienes en la nalga izquierda…?»: Un herpes zóster o culebrilla…

-«¿Qué es eso tan feo que tienes en la nalga izquierda…?»: Un herpes zóster o culebrilla…