¡Se los aseguro! ¡Cuarenta y ocho horas de guardia continuada en un servicio de emergencias, no es una experiencia que me agradara o deseara volver a repetir…! Por eso admiro y me maravillan los médicos de emergencias y los intensivistas y su pasión por la guardia perenne. Tenía 22 jojotos años… era mi último año de internado permanente en el Hospital de la Cruz Roja Venezolana en Caracas y era yo el Jefe de la Guardia 5. Sería como a eso de las tres y media de la madrugada cuando creí desfallecer del cansancio… estaba a punto de completar dos días y medio en vigilia, sumergido en una tormentosa secuencia de heridos, baleados, crisis de histeria mayor, intervenciones quirúrgicas qué ayudar, historias clínicas qué realizar, puntos de sutura qué tomar, partos qué atender, situaciones inigualables, compañeros qué enseñar, tiempo apretujado para forjar la experiencia y una relativa seguridad…; sin embargo…, parecía que el frescor que traía la Quebrada de Anauco desde el cerro arriba, había amainado la borrasca de aquel día y la quietud propiciaba una tregua. Al subir a descansar al Cuarto de Internos, envidié el desentonado concierto de mis compañeros: Los ronquidos de los discretos, las acompasadas burbujas de los de profundo sueño y las lenguaradas incoherentes de los somnílocuos.

El jefe de guardia era el jefe…, el jefe de guardia era yo, el responsable durante la noche de todo un hospital, el más esclavo de los “esclavos” —como entonces se llamaba a los noveles de primer año que se suponía podíamos mandar a gusto y disgusto—, a pesar del disfraz del honroso nombrecito. Sin quitarme la bata blanca ni los zapatos, me recosté en el camastro dejando una pierna del lado afuera, apoyada en el piso. Puse una mano en mi occipucio y de inmediato me acogió Morfeo, hijo de Hipnos (el Sueño) y de Nix (la Noche). Me pareció haber soñado por largo rato. Soñé con un Ávila luminoso, de rumorosas quebradas cristalinas despeñándose entre las piedras en dirección del Valle con un retintín placentero, cerro de glorioso verdor, de volar de silenciosas mariposas y trinar de pájaros multicolores… y a lo lejos, entreveía la figura de una rusa despampanante de espaldas al naciente, grácil y blonda como ricitos de oro, con una túnica de tul transparente que descubría el perfil de Venus de su desnudo cuerpo al que me acercaba lentamente. Volviendo la mirada, con gestos insinuantes y voz canora me invitó hacia ella… Su voz se fue haciendo más y más grave y perturbadora…

“¡Bachilleg… bachi-lleg!” ¡Estaba a punto de…! Tumbaban la puerta… ¡Me chorrearon el sueño! Desperté de súbito y abrí. En las tinieblas, percibí el rostro añoso y sonrosado de la Jefa de Enfermeras, policía insomne y alerta, que entre tantos títulos ostentaba el de guardiana de la honra de las alumnas de enfermería, asediadas por tanto buitre birriondo que por aquellos predios enchumbados de hormonas y feromonas volaban en círculos…

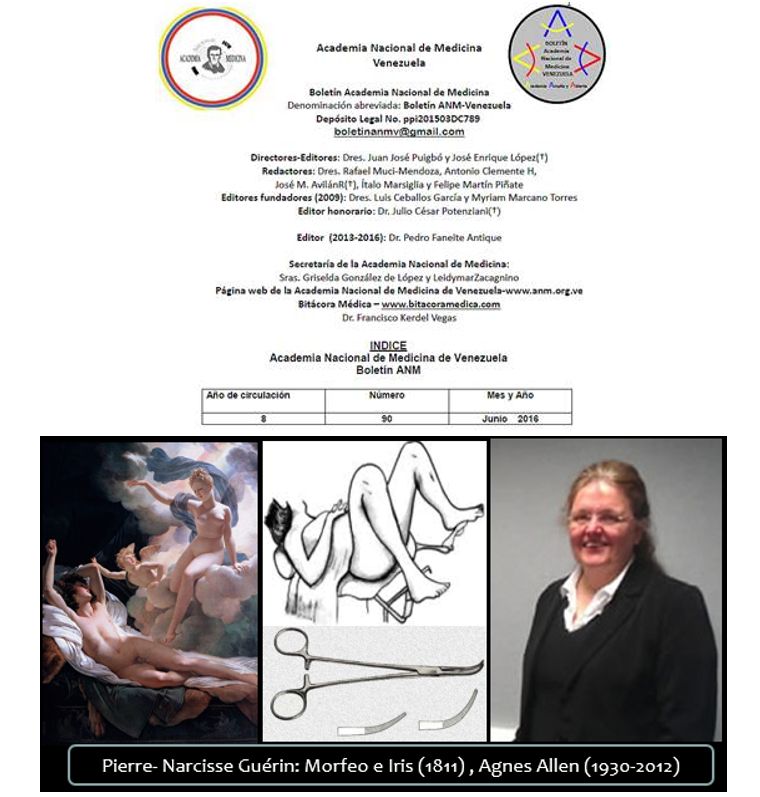

–“Bachilleg —me dijo—, baje de inmediato a la emeggencia”. Mientras frotaba mis cansados ojos tratando de olvidar a la otra rusa, a tientas bajé la escalera, bostezando tan ampliamente como mis quijadas me lo permitían, cuando mis ojos se inundaban de lágrimas de cocodrilo… Enjugándome las cuencas, al fin arribé al recinto y la luz me cegó por segundos. Sacudí la batiente puerta de vidrio esmerilado y vi, ante mis ojos, a un casal de portuguesitos, un hombre y una mujer, tan jóvenes como yo. Muy angustiados… no hallaban qué decir. Él con sus ojitos azulitos y visiblemente alarmados; ella, ruborizada y rehuyendo la mirada… En su media lengua creí adivinar que ella estaba sangrando «por sus partes» y balbuceante me dijo, ‘teño um dolorecito ala abaixo’. Sacudiéndome el sueño y suavizando al máximo mis maneras, la hice poner en posición ginecológica: avergonzada y tremulosa, arisca y conturbada, entrelazaba sus piernas como tijeras; pero al fin pudo más la confianza que le brindé que pudo abrirlas y su monte de Venus suplantó al otro de mi sueño… Un hilito de sangre decidora se colaba desde el introito vaginal rodando hacia el periné. La enfermera me extendió el espéculo vaginal infantil que le pedí. Frotándolo entre mis guantes, lo calenté cuidadosamente. Ella vertió una generosa cantidad de glicerina estéril sobre las plateadas valvas. Antes de introducirlo, separé con mis dedos los labios mayores y noté que había sido desvirgada: El himen estaba desgarrado, y de allí el sangrado… Introduje el espéculo en la misma forma en que los puercoespines hacen el amor: ¡Con mucho cuidadito…! Cuando al fin pude abrir las valvas del espéculo, aprecié una cosa rojo-cremosa y arrugada en el fondo de saco posterior de la vagina. ¿Qué clase de tumor cerebriforme era aquél? –me pregunté-. Nunca había visto nada igual en mi pasantía por ginecología, ni al vérmelas como improvisado partero en la Maternidad Concepción Palacios. Mis maestros -pozos de ciencia que eran-, nunca me advirtieron de tan exótica ginecopatía. La experimentada enfermera posicionó mejor la luz emitida por una linterna de mano, y así pude introducir una larga pinza de Crile. Tanteé ¨aquella cosa¨ para saber si se trataba de un anfractuoso tumor, de un organismo vivo o de un ente inanimado, y entonces, lo pincé entre las dos largas ramas del instrumento. Tironeé suavemente, y ¨aquello¨ fue saliendo suavemente y sin dolor… ¡Por el amor de Dios, si es que es… un condón! —exclamé para mis adentros-. ¡Era su noche de bodas!

El portuguesito, más primerizo que su consorte, había tenido un problema de aforo, de medidas, de calzado, de excesivo arrebato tal vez… ¡Qué sé yo! Cuando cabizbaja y con motas de rubor resplandeciendo en sus mejillas y sendos lagrimones descendiendo por sus mejillas, bajó de la mesa exploratoria, no cruzamos palabra alguna: Ninguno de los dos me exigió explicación cierta y yo tampoco intenté dársela. Se fueron agarraditos de las manos, mientras él, con indecible ternura la consolaba… Me quité los guantes, me lavé las manos y salí al pasillo. Allí estaba ella, la vieja rusa, erguida, toda de blanco, con su cofia puntiaguda y los brazos cruzados, con sus ojitos escrutadores mirándome como quién no quiere la cosa… No me dijo nada, inclinó su cabeza en gesto de reconocimiento, y me sonrió pícaramente como diciéndome: -“¡No tegmina una nunca de aprrendeg…!”

La experiencia recién vivida había sacudido mi cansancio, y yo también sonreía feliz sintiendo la gratificación del deber cumplido, mientras en mi cabeza se agolpaban en sucesión esos trozos vivenciales que forjan la vida de un médico, y trataba de recordar aquello que siempre me fascinó, todo ese muestrario de leyes, postulados, preceptos, reglas, admoniciones, axiomas y constantes que hablan llanamente de ese ensayo…, ¡de ese ensayo que es la vida…!, ¡de ese ensayo que es también la vida de un médico…!

¿Cuál debería aplicar a este caso particular? –me interrogaba-, ¿El axioma de Cahn, el postulado de Zahner, la ley de Allen o la de su esposa, Agnes Allen? Quizás, le referiría al axioma de Cahn: ¨Cuando todo falle, lea las instrucciones…¨ o tal vez, a la Ley de Agnes Allen: ¨Casi todo es más fácil de meter que de sacar…¨. Esta inteligente dama era la esposa del famoso historiador norteamericano Frederick Lewis Allen.

Enseñando él en la Universidad de Yale, conoció a un estudiante muy ambicioso llamado Louis Zahner, quien quería inventar una ley y ser recordado por ella para siempre. Se devanó el seso en el asunto y al final parió un postulado que enunció: ¨Si usted juega con algo por el tiempo suficiente, terminará por romperlo…¨. —¿Aplicaba mejor a nuestro caso?- . Allen, inspirado por su estudiante, craneó la suya propia: ¨Para la mayoría de las personas, cualquier cosa es más complicada de lo que a simple vista parece…¨. ¿Sería esta la correcta? -¡La noche de bodas lo es -yo se los aseguro-, esa en que está en juego la vida o la muerte del matrimonio!- A estas alturas de las invenciones, Agnes no quiso quedarse atrás, y echando tierra en los ojos de Zahner y su marido, se lanzó con la mencionada ley que ostenta su nombre. El orgulloso marido escribió alabándola: ¨De un solo golpe, la sabiduría humana avanzó a grados sin precedentes…¨.

- Los médicos debemos hablar con nuestros pacientes, aunque hay situaciones como el tragicómico incidente de aquella noche de agotamiento y julepe en que las palabras huelgan…

Entonces, no hay nada que deba ser dicho… No chanzas, no sonrisas, no explicaciones técnicas… Sólo silencio respetuoso. Al otro, al paciente común, hay que enfrentarlo en forma diferente. No con nuestros aparatos, prodigiosos hijos de la cibernética que son, tentaciones quiméricas que invitan a abandonar la clínica que nos legaron nuestros maestros, que nos compelen a no estudiar pues los portentos de la técnica harán los diagnósticos, entes animados que nos han transformado en clínicos mecanicistas, en ignorantes burócratas, en tecnólogos deshumanizados, en mudos hacedores de errores… Siendo verdad que nuestros aparatos son increíbles y maravillosos descubrimientos, recordemos que inmensamente más sobrecogedor y asombroso es el ser humano que tenemos que enfrentar cada día, e infinitamente más sublime, esclarecedor y sanador el instrumento que nos hace hombres: ¡La palabra!

Sócrates (470-399 a.C.), en su Cármides nos dice: ¨Pero el alma, buen amigo, hay que tratarla con ciertos conjuros, y estos conjuros son los discursos bellos. Pues con tales discursos se produce en el alma la serenidad, y cuando esta se ha producido y está presente, se hace fácil procurar la salud a la cabeza y al resto del cuerpo¨. Forjados en medio la atomizante fragmentación del cuerpo humano, idolatrando la especialización precoz antes que curtirnos un poco con la experiencia del día a día del internista, convencidos en el maquinismo a ultranza, en la dualidad cartesiana mente-cuerpo, hemos llegado a creer que no existe curación sin cirugía, ni alivio sin pastilla milagrosa, ignorando que el arte de curar, por los siglos de los siglos, desde la antigua Grecia ha sido materializado a través del verbo, de la palabra sanadora y que esa palabra, lleva siempre implícito el silencio…

Al padre Bernard Lamy (1640-1715), que le hacía entrega de su ¨Arte de hablar¨-Ars Bene Dicendi-, el Cardenal Étienne Le Camus (1632-1707) le habría hecho a modo de agradecimiento la siguiente pregunta, ¨Es sin duda, un arte excelente; ¿pero quién nos escribirá ¨El arte de callar¨? Tal es el origen de la idea que llevó al abate Joseph Dinouart a publicar en 1771, su arte de callar, principalmente en materia de religión pero que, por añadidura, puede ser extendida a cualquier circunstancia de la vida, y más aún de la vida de un médico.

Del silencio en medicina poco se habla, sacan de él provecho los psicoanalistas…, ese silencio exasperante que hace en el analizado emerger las fantasías y los dolores más profundos del inconsciente, que como la apertura de un lancinante absceso purulento al ser drenado, deja salir el material insano de tantos traumas acumulados promoviendo el alivio y la cura; pero también nosotros, médicos del montón que somos, al callar intencionalmente ante nuestro paciente –ese silencio prolongado, empático, solidario y tenso- promovemos la catarsis y el drenaje de emociones a través del llanto incontenible, esa milagrosa medicina tan fácil para la mujer, tan difícil para el hombre que sólo sabe pujar…

El arte de callar es una paradójica faceta del arte de hablar: el arte de ese silencio que tiene un significado que expresa, que comunica, que toca muy de cerca al otro.

Yo tan dado a hablar y comunicarme, ¿Por qué en aquel lejano momento del inicio de mi transitar médico no hablé…?; tal vez porque el silencio tocaba en una hondura a la que mis palabras no podían alcanzar; quizá porque intuía que el arte de callar era un arte del corazón: ¨lo esencial –se ha dicho- es indecible; sólo se habla y se escucha bien con el corazón¨. Lo inenarrable, lo difícil de decir, puede expresarse simplemente callando respetuosamente. El silencio no es un amordazar nuestra lengua sino un liberarnos del ego y de la necesidad compulsiva de decir algo, o decir para no decir nada, de manifestar algo sobre nosotros o sobre el mundo que consideramos ¨propio¨…

Es por ello que, en el siglo XVII, el abate Dinouart escribió: ¨Hay formas de callar sin cerrar el corazón; de ser discreto, sin ser sombrío y taciturno; de ocultar algunas verdades, sin cubrirlas de mentiras¨. Y en la escala de la sabiduría, el grado más bajo sería ¨hablar mucho, sin hablar mal ni demasiado¨; el segundo grado consistiría en ¨saber hablar poco y moderarse en el discurso¨; y el primer grado de la sabiduría haría referencia al ¨saber callar¨…

¡Aprendamos pues, médicos computarizados, cuándo y cómo hablar, y cuándo y cómo… callar!