Osler y su endocarditis lenta maligna

La endocarditis infecciosa es la enfermedad de las minucias, de los sutiles hallazgos que pueden desplegarse en el cuerpo del paciente para ser hallados. Allí es donde el médico despliega sus destrezas y aptitudes, algo similar al detective en el lugar del crimen…

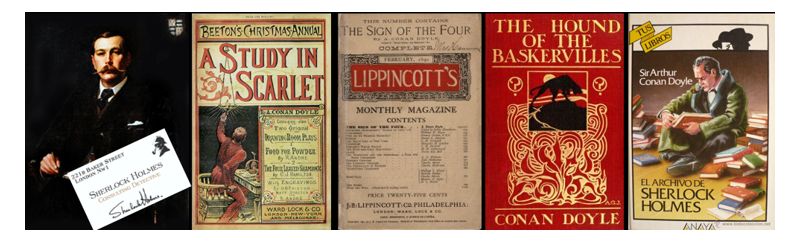

¿Sherlock otra vez…? ¿por qué no?

¡Soy su admirador!

Parte I

Parte I

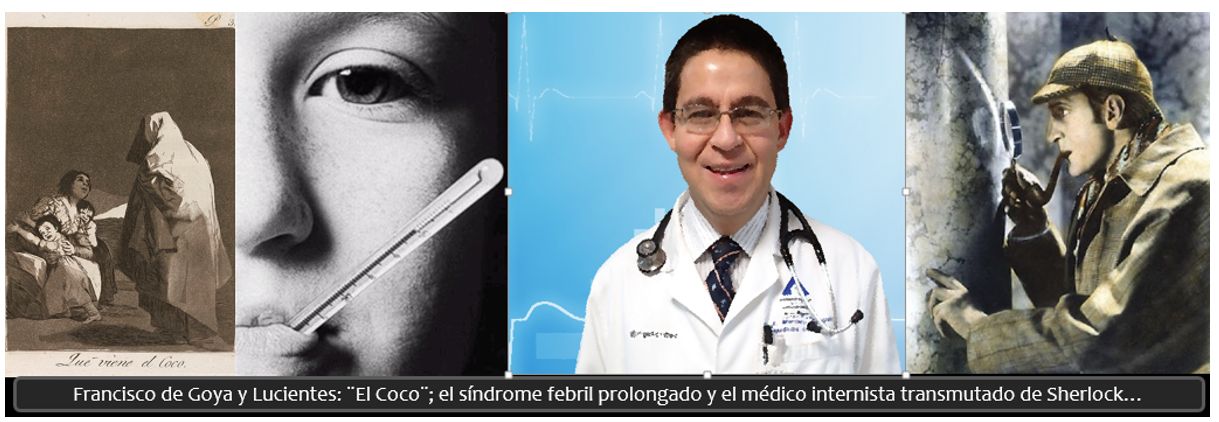

Uno de los «cocos[1] del internista» es la fiebre prolongada, acertijo clínico tipificado por la presencia de fiebre de más de dos semanas de duración en la que a pesar de haberse practicado una rigurosa anamnesis, un examen clínico escrupuloso e integral, y diversas pruebas radiológicas y de laboratorio, incluyendo la búsqueda de algún germen responsable mediante cultivos de sangre, orina, esputos, y si estuviera indicado, hasta de las heces, aún se ignora su origen… Por aquello de las siglas, FPOD —fiebre prolongada de origen desconocido—, parece semejarse a un OVNI —objeto volador no identificado—, y, además, porque muchas veces la causa suele no volar tan lejos de donde se la busca.

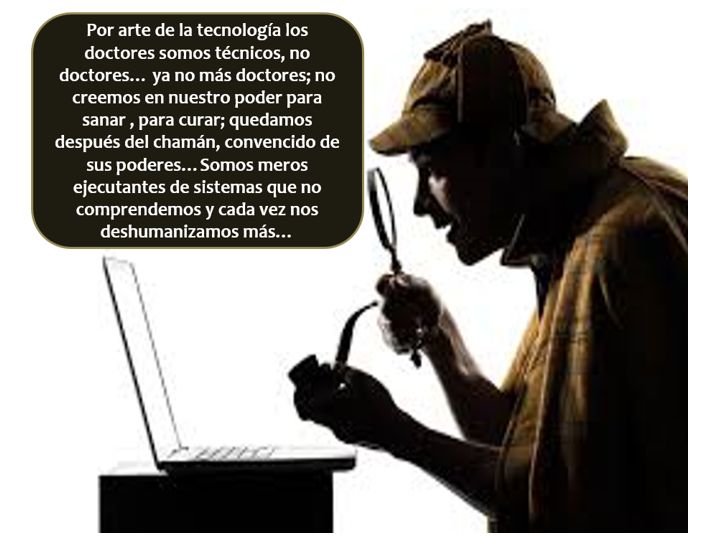

El perfeccionamiento de los procedimientos de diagnóstico, hijo de décadas recientes, ha hecho mucho más fácil la labor de pesquisa del internista; no obstante, seguimos todavía sufriendo —y el enfermo con nosotros— cuando tenemos entre manos un origen escurridizo, que suele ser, paradójicamente, más que una extraña enfermedad, la forma de presentación atípica o enmascarada de una enfermedad común…

En circunstancias tales, el clínico, trocado en detective, deberá seguir pistas, ir al encuentro de minúsculos detalles —a veces insignificantes—, tocar puertas aun para no entrar, considerar lo que él u otros no han considerado, transitar un día tras del otro en forma sistemática y obsesiva, por la senda del examen clínico con los “seis” sentidos echados al vuelo, pues lo que hoy no está presente pudiera estarlo mañana, sin dejarse llevar por la tremenda presión que ejercerán sobre él, el paciente y sus cercanos, o algunos colegas ansiosos que pueden a veces pueden conducirle a la toma de decisiones imponderadas. Por eso es un «coco», un fantasma inamistoso, un desafío que a la vez asusta y atrae, un duelo a florete entre el médico y Tánatos, el dios de la muerte, que toma asiento en el mismo cuerpo del paciente, el que no pocas veces lleva codazos, patadas y maltratos no deseados, sin contar gastos, y hasta la posibilidad de que la fiebre desaparezca sin que nunca sepamos a ciencia cierta, qué la produjo…

[1] El coco o cuco es una criatura ficticia ubicada en América Latina y península Ibérica conocido como asustador de niños, y con cuya presencia se amenaza a los niños que no quieren dormir. ¨Duérmete, mi niño, que viene el coco y se lleva a los niños que duermen poco. Duérmete mi niño, duérmete ya, que viene el coco y te comerá…¨. Por extensión, el ¨coco¨ es algo que desconcierta y asusta y atrae y con el cual uno no quisiera toparse…

Por cierto, esa no fue la situación de Enigmático Tarot [1], quien, en sus 53 años, Tánatos, o la muerte misma, en ocasiones varias le cortejó muy de cerca. Su patografía o biografía de enfermedad, resaltaba porque desde edad temprana un médico le había escuchado un soplo cardíaco, de esos que llamamos «inocentes» por no ser trasunto de daño en una válvula cardíaca, de una condición congénita, ni por entrañar un mal pronóstico vital. Su adolescencia, enfermiza, estuvo conmovida por crisis periódicas de dolor abdominal en forma de intensos retortijones de tripas sazonados con náuseas y vómitos. Pasando por uno de ellos, su intestino se obstruyó: Las aguas negras se empozaron y hasta contenido fecal vomitó. El cirujano, transmutado en fontanero, desobstruyó la tubería, y de paso, encontró el emboscado enemigo: una tuberculosis intestinal, que, doblegada por el tratamiento adecuado, le trajo la curación…

Por cierto, esa no fue la situación de Enigmático Tarot [1], quien, en sus 53 años, Tánatos, o la muerte misma, en ocasiones varias le cortejó muy de cerca. Su patografía o biografía de enfermedad, resaltaba porque desde edad temprana un médico le había escuchado un soplo cardíaco, de esos que llamamos «inocentes» por no ser trasunto de daño en una válvula cardíaca, de una condición congénita, ni por entrañar un mal pronóstico vital. Su adolescencia, enfermiza, estuvo conmovida por crisis periódicas de dolor abdominal en forma de intensos retortijones de tripas sazonados con náuseas y vómitos. Pasando por uno de ellos, su intestino se obstruyó: Las aguas negras se empozaron y hasta contenido fecal vomitó. El cirujano, transmutado en fontanero, desobstruyó la tubería, y de paso, encontró el emboscado enemigo: una tuberculosis intestinal, que, doblegada por el tratamiento adecuado, le trajo la curación…

Por décadas, todo transcurrió sin novedad para Enigmático, cuando en el hogaño, el viejo enemigo de antaño, el cólico miserere le dijo, ¡Mira qué aquí de nuevo estoy!, lo puso maluco y hubo de recurrir a su médico con celeridad. La anamnesis se ignoró, obviando el importantísimo antecedente, pues hoy día el hecho de una emergencia parece no requerir de una historia clínica completa sino de un simulacro patográfico. Y he allí cuando apareció el gastroenterólogo moderno, el que poco pregunta y de mucha tecnología se vale. El uso sistemático del ecosonograma abdominal -extraordinario aliado cuando se emplea con el adiestramiento necesario y con «algo» en mente—, puso de manifiesto una condición distractora: una litiasis vesicular, piedras en la vesícula, que nunca le habían molestado, y que, a diferencia del pasado, en que piedra equivalía a cirugía, ese concepto ha cambiado y en algunos casos se prefiere ni tocarlas…

Pues bien, la máquina señaló las piedras inocentes, se opacó el juicio clínico y un novísimo procedimiento, no indicado en su caso— fue el escogido para extirpar la vesícula. Una colecistectomía laparoscópica, técnica en la cual, través de una minúscula incisión en la piel y con auxilio de periscopios provistos de impecable óptica y luz propia, tijeras, suturas y todo lo demás, puede realizarse el trabajo. De conocerse el antecedente tuberculoso, quizás se habría ido a liberar las adherencias inductoras del cólico olvidándose de las piedras…

[1] Enigmático: Que en sí encierra o incluye enigma. De significación oscura y misteriosa y muy difícil de penetrar. Tarot. Baraja utilizada en cartomancia.

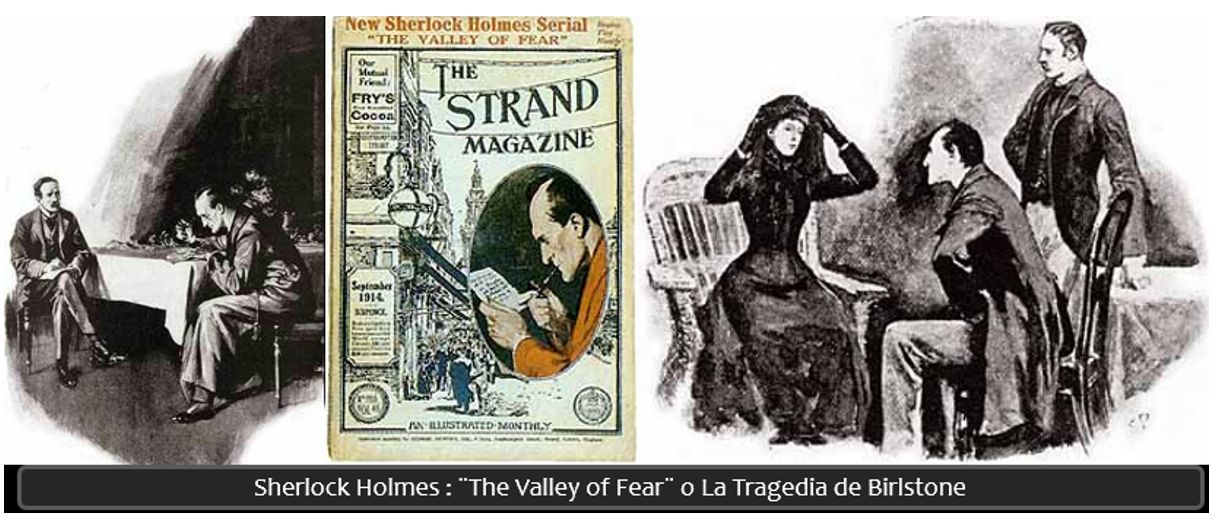

Ya decía Sherlock en «La Tragedia de Birlstone» que, «la tentación de formar hipótesis partiendo de datos insuficientes, es el veneno de nuestra profesión» – ¡y, parece que también de la nuestra! -. Durante inserción del endoscopio, inadvertidamente se perforó un asa intestinal.

¡Sea la historia corta! En 45 días hospitalización se realizaron 4 cirugías —incluyendo una resección intestinal—, se combatieron numerosas infecciones, se usaron múltiples antibióticos y se apuntaló su precario estado nutricional con hiperalimentación intravenosa. Al fin, fue a casa muy aporreado, con la faltriquera muy flaca, pero en casa. Sólo necesitaría de cuidado hogareño y sobrealimentación…

Pero… quince días más tarde, frente a los ojos de su observadora esposa, se le desencajaron las facciones, palideció su piel, se le puso la carne de gallina, todos los músculos de su cuerpo se contrajeron en irrefrenables y repetidos espasmos, su cuerpo se encogió y los miembros se replegaron sobre el tronco, los dientes entrechocaron con inconfundible castañeteo: ¡Un escalofrío solemne!, para decirlo al modo de mis maestros. Archiconocido heraldo de calentura inmediata, reacción del organismo ante la agresión bacteriana llevada al mismo torrente circulatorio en agavillada bacteriemia, donde los gérmenes dañinos trasudan su mortífera ponzoña y su potencial de muerte… La suya era una septicemia criptógena, pues por semanas se ignoraría dónde provenía y dónde el malandrín tenía su guarida… Fue readmitido con premura. Su orina y su sangre, aun en medio del escalofrío, fueron cultivadas. Radiografías del tórax y tomografías del abdomen en búsqueda de una colección de pus emboscada en el hígado o en alguna trascavidad, negativas en varias ocasiones. Su soplo, inmodificado promovió un examen negativo de sus válvulas cardíacas mediante un ecocardiograma de superficie. Las múltiples transfusiones recibidas en su previa admisión, pudieron haber llevado miasmas contaminantes a su cuerpo, virus o parásitos ¡Infructuoso todo aquello…!

La preocupación y la fatiga se aposentaron en Enigmático, quien con temor esperaba el arrechucho vespertino, el espeluzno que prenunciaba el incontrolado ascenso térmico. Aunque profesaba confianza y respeto por su médico, más pudo la ansiedad ante el fallido intento por desvelar la causa de su fiebre. Otro profesional también le examinó con esmero, y he aquí que un minúsculo hallazgo demostró la causa cierta, la que rehusaba ser descubierta… En solitud con sus ideas ordenó los hechos clínicos, olvidando la falta de evidencia complementaria. Se concentró en el cuadro total, una y otra vez volvió sobre sus pasos, recorriendo el sendero de los hechos, mirando con más detenimiento las minúsculas huellas de la enfermedad cobarde…

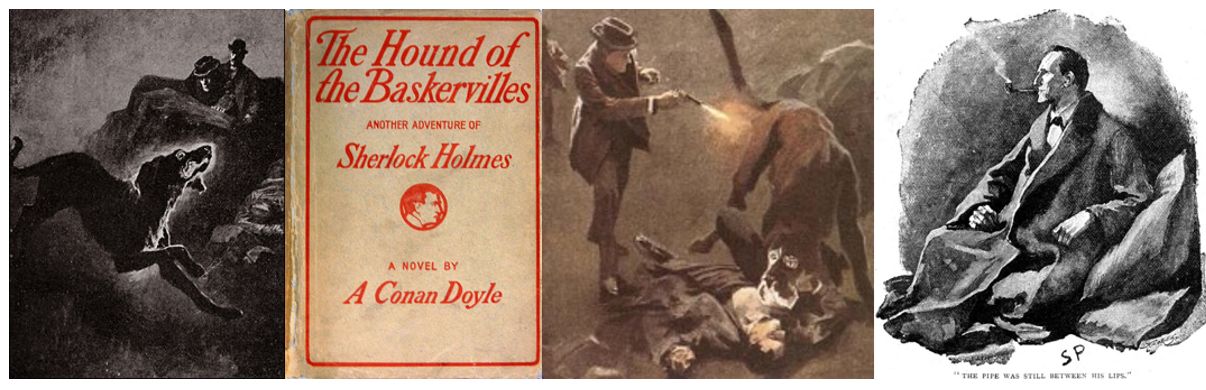

Escribió el doctor John Watson en «El Sabueso de los Baskerville»: -«Yo sabía que la soledad y el aislamiento eran muy necesarios a mi amigo durante las horas de intensa concentración mental en que sopesaba todas las partículas de pruebas, construía teorías alternativas, las contrapesaba, y llegaba a una decisión final sobre los puntos que eran esenciales y los que resultaban accesorios… «. ¡Es así, mi querido lector! Nada más importante que la historia clínica y la ideación lógica… sólo éstas y nada más que éstas, son las guiadoras de todo lo que haya que hacerse después; por ello, los ojos de nuestro clínico brillaron ante la minúscula evidencia… -«El mundo está lleno de cosas evidentes en las que nadie se fija ni por casualidad… «, parecía decirle mister Holmes, o tal vez, -«Recuerde usted Watson, el pez piloto con el tiburón, el chacal con el león; lo insignificante, en fin, acompañando a lo formidable… «.

Parte II

¿Acaso les conté de mi admiración por Sherlock Holmes…?

Como pregonado por Galeno, la dolencia de Enigmático tuvo un principio que fue seguido de un incremento que llegó a la cumbre, pero todavía no se veía llegar la recesión…

«Cierto día, en las llanuras de Babilonia, el caballo más hermoso de las caballerizas del rey se escapó de las manos de un palafrenero. El montero mayor y varios oficiales corrían tras él, buscándole con tesón. El montero se dirigió a Zadig y le preguntó si había visto el caballo del rey. «Es el caballo que mejor galopa — respondió aquél— tiene cinco pies de alto, el casco muy pequeño y la cola de tres pies y medio de largo; las cabezas del bocado son de oro de veintitrés quilates; sus herraduras son de plata de once dineros». -«Qué camino ha seguido? ¿Dónde está? » —le increpó el montero mayor- -«No lo he visto —respondió Zadig— ni he oído nunca hablar de él».

Por un azar de la fortuna, ese mismísimo día se había topado con las huellas de la perra de la reina, a quien afanosamente buscaban sus eunucos. Al ser preguntado, la describió perfectamente, pero al inquirírsele si la había visto, respondió, -«No, no la he visto nunca, ni sabía que la reina tuviese una perra». El montero mayor y el eunuco no dudaron que Zadig había robado el caballo del rey y la perra de la reina. Fue hecho preso y sentenciado a pasar en Siberia el resto de sus días.

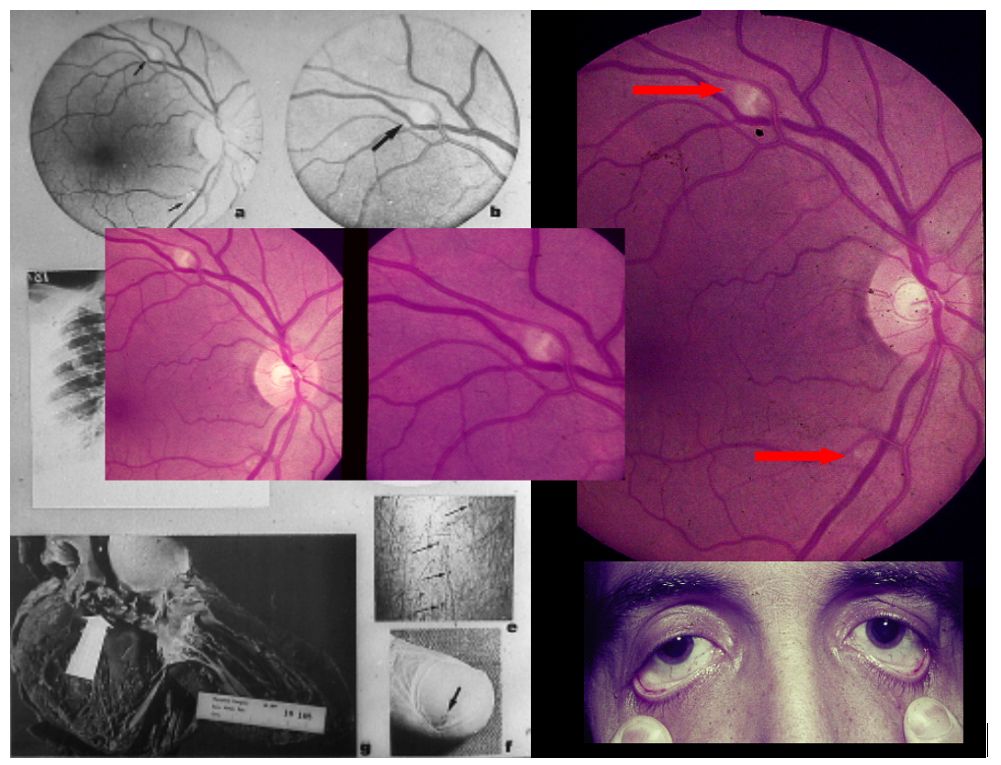

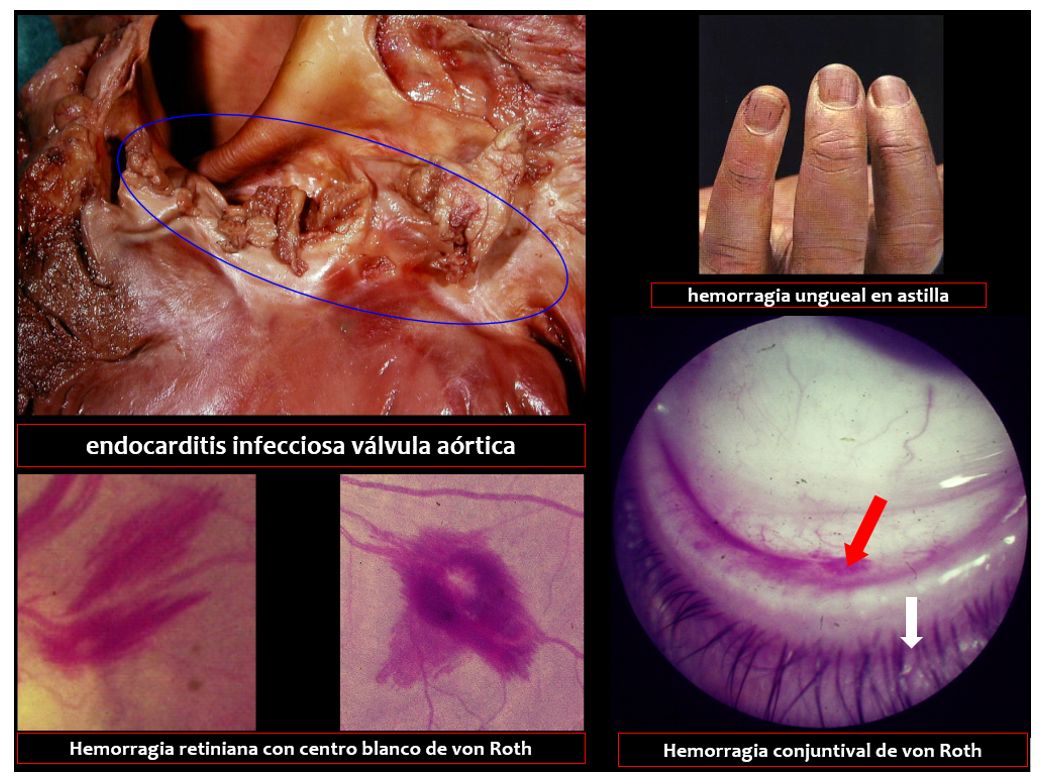

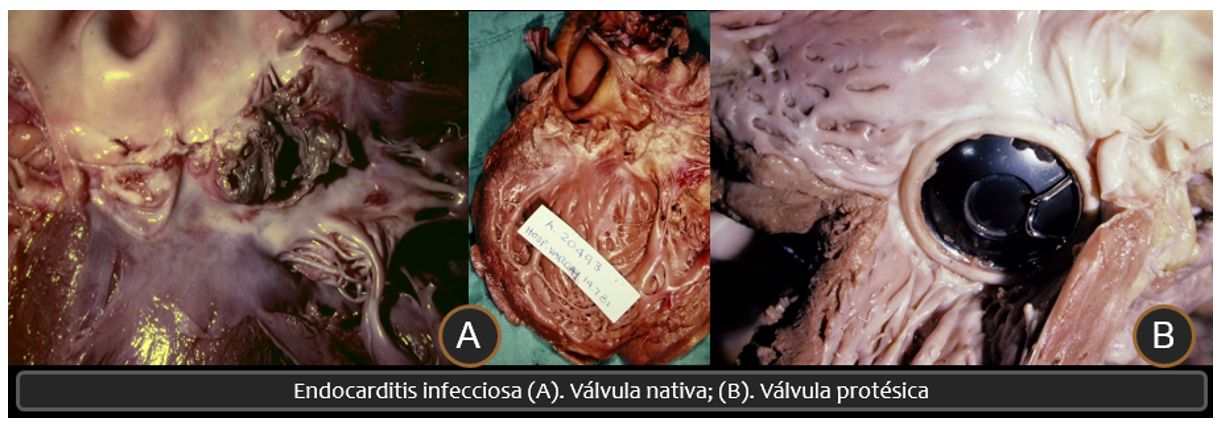

Composición del cuadro clínico de un paciente, minúsculas manchas algodonosas en la retina, hemorragias en astilla en las uñas, petequias en el tercio inferior de las piernas y hemorragias subconjuntivales. En la autopsia, endocarditis de la válvula aórtica.

Pero para su regocijo, el caballo y la perra fueron encontrados. Zadig defendió su causa demostrando ante los jueces como pequeños detalles dejados por la perra al caminar sobre la arena le habían permitido describirla tal cual era, a pesar de no haberla visto nunca. Con relación al caballo les dijo lo siguiente: -«Paseando por los caminos del bosque, he percibido las señales de sus herraduras que estaban todas a igual distancia. He aquí, me he dicho para mí, un caballo que tiene un galope perfecto. El polvo, en el camino, que no tiene más de siete pies de anchura, estaba un poco levantado a derecha e izquierda, a tres pies y medio del centro del camino. Este caballo —he pensado— tiene una cola de tres pies y medio que, con sus movimientos a derecha e izquierda, ha barrido este polvo. He visto también bajo los árboles, que forman una bóveda de cinco pies de altura, hojas recién caídas de las ramas, y he sabido que el caballo había tocado a éstas y, por consiguiente, que tenía cinco pies de alzada. En cuanto al freno, debía ser de oro de veintitrés quilates porque ha frotado con las puntas sobre una piedra que era una piedra de toque y con la que luego he hecho yo un ensayo. Finalmente he juzgado por las señales que han dejado las herraduras sobre pedernales de otra especie, que éstas eran de plata de once dineros… «.

El nombre de Zadig provenía de la palabra árabe «saadig» que significa el veraz. Era rico y joven, sabía moderar sus pasiones, no aparentaba lo que no era, no quería tener siempre la razón y sabía comprender las debilidades de los hombres. En la búsqueda de la felicidad y habiendo conocido muchos infortunios, dirigió todas sus energías a leer en ese gran libro que Dios ha puesto ante nuestros ojos: La naturaleza. Estudió sobre las propiedades de los animales y de las plantas, y muy pronto adquirió una sagacidad que le descubría mil diferencias, allí donde los hombres no veían nada que no fuese uniforme…

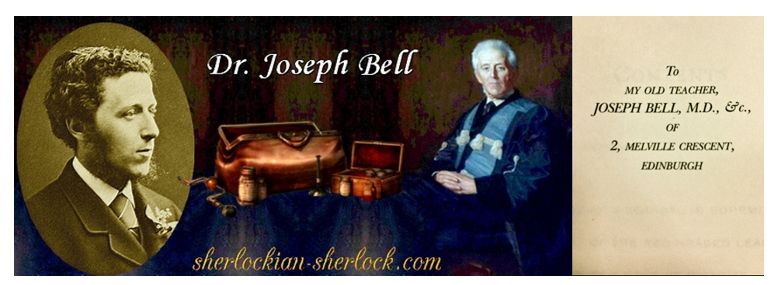

Zadig, un personaje de ficción que todo médico debería conocer, fue hijo del talento y de la pluma de quien se hiciera llamar Voltaire o François-Marie Arouet (11694-1778), pues tal era su nombre-. ¿Cómo relacionarlo con Sherlock Holmes? El doctor Joseph Bell (1837-1911), el mentor más querido de Conan Doyle durante sus estudios médicos y el que le sirviera de modelo para la creación de su famoso detective, atribuía su extraordinaria agudeza diagnóstica a la emulación del héroe de Voltaire. «El método de Zadig —decía Bell— el que cada buen maestro de cirugía o medicina ejemplifica cada día en su práctica y en la enseñanza… El inteligente y preciso reconocimiento y apreciación de diferencias menores es el factor realmente esencial en todo diagnóstico médico exitoso… «.

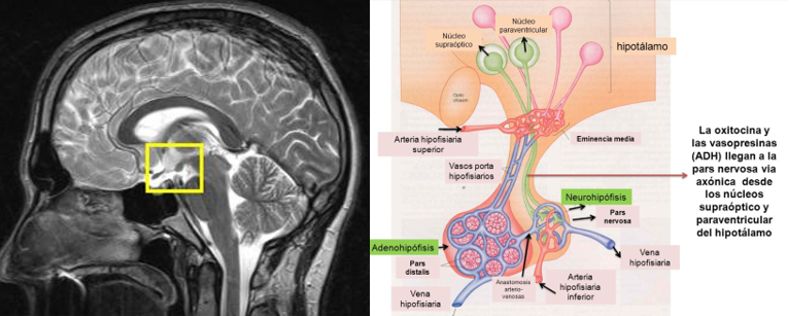

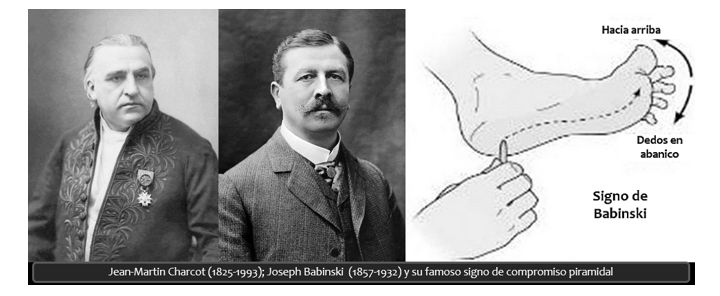

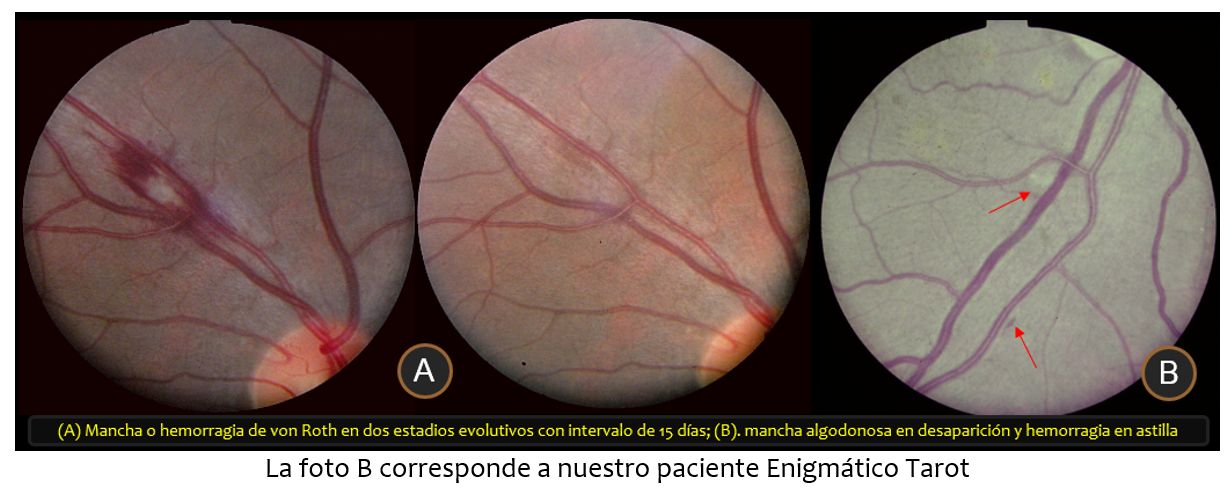

Pero… retomemos nuestra inconclusa historia, donde el internista evaluaba detalles del caso de Enigmático Tarot, cuya fiebre prolongada amenazaba con destruir su heredad y su salud. El examen clínico minucioso, a decir verdad, no mostró grandes hallazgos semiológicos. Sin embargo, cuando evertió el párpado inferior para ver la conjuntiva, como cuando los médicos buscamos evidencias de anemia, notó una minúscula manchita roja con su centro pálido, no mayor de un milímetro de extensión ¡Sólo una manchita de sangre en un sólo párpado! Se armó de inmediato de su lupa, que tanto para el internista como para el detective significa prolijidad, esmero, atención al detalle… ¿Y qué mejor lupa que un oftalmoscopio? Ese visor de óptica prodigiosa, magnificación y luz que le son propias para mirar no sólo el fondo del ojo… Al mirar la hemorragia de albo centro, vino a su mente un concepto de Bell: «La importancia de lo infinitamente minúsculo, es incalculable».

De inmediato traspasó con la luz del instrumento el orificio de la pupila: El fondo del ojo, la retina desplegada en todo su esplendor, estaban a sus pies… A una magnificación de catorce aumentos, apreció como un copito de algodón difuminado, traducción de un microinfarto retiniano, mucho más pequeño que un milímetro y una minúscula hemorragia en astilla (B de la ilustración). En su mente se unieron ambos hallazgos, que sumados no contabilizan un área de milímetro y medio…

Vino a escena Sherlock en «La aventura de las cinco semillas de naranja», -«Al razonador ideal —comentó— deberá bastarle un sólo hecho, cuando lo ha visto en todas sus implicaciones, para deducir del mismo, no sólo la cadena de sucesos que han conducido hasta él, sino también los resultados que habían de seguirse. De la misma manera que Cuvier sabía hacer la descripción completa de un animal con el examen de un sólo hueso, de igual manera, el observador que ha sabido comprender por completo uno de los eslabones de una serie de incidentes, debe saber explicar con exactitud todos los demás, los anteriores y posteriores».

– «Por las señas que ha dejado el culpable, el problema debe radicar en una válvula infectada en el corazón: Una endocarditis infecciosa, un ente destructivo con enorme potencial de muerte… «.

-«Pero, ¿Qué de ese ecocardiograma completamente normal? » -le dijo su alumno, infectólogo tratante- «¡La ausencia de pruebas no es prueba de ausencia!¨ —, replicó el otro-, vayamos de nuevo al corazón y veámoslo desde todos sus ángulos. Las manchitas que vemos en la conjuntiva y en la retina son expresión de la embolización de bacterias o efecto de productos inmunológicos tóxicos inducidos por ellas…».

¡La sospecha clínica transformada en certidumbre!

Un nuevo ecocardiograma de mayor sensibilidad, mediante una sonda introducida en el esófago, demostró esta vez una enorme vegetación séptica sobre la válvula mitral, un cúmulo de bacterias que como un nido de termitas intentaba destruir la válvula y se la veía mecerse, ominosa, con cada contracción cardíaca… El tratamiento antibiótico enérgico y oportuno, evitó la rotura de la válvula, la insuficiencia cardíaca aguda y restituyó a Enigmático a su hogar y a sus angustias…

El método de razonamiento de Zadig—ese que tanto admiramos en Holmes—, reposa en la constancia del orden natural de las cosas, consistiendo en inferir de lo que a simple vista parecen detalles triviales; en revelar las verdades que otros tratan de oscurecer; en mirar sin el sesgo que produce la emoción o el prejuicio; en aplicar la lógica a observaciones exactas y detalladas, produciendo inesperadas conclusiones…

De acuerdo a Joseph Bell, la inteligencia natural del médico deberá combinarse con una educación particular para hacer que la observación tenga validez, y esto lo expresa en las siguientes palabras: «Ojos y oídos que puedan ver y oír, memoria para grabar al instante y recordar a voluntad las impresiones de los sentidos, y una imaginación capaz de elaborar una teoría, o unir una cadena rota, o desenredar una pista enmarañada, tales son las herramientas del oficio de un diagnosticador exitoso… «. Por ello le pide como dijera San Pablo a los Efesios, al hombre, al médico, al estudiante de medicina que, «miren con los ojos del entendimiento», pues, «para dominar el arte, existen miríadas de signos elocuentes e instructivos que esperan por el ojo educado para detectarlos…».

Osler y su endocarditis lenta maligna

La clínica es la madre; ella debe conducirnos -como siempre si la seguimos y respetamos- a puerto seguro. La endocarditis infecciosa es la enfermedad de las minucias, de los sutiles hallazgos que pueden desplegarse en el cuerpo del paciente para ser hallados. La clínica valida la exploración complementaria: nos dice dónde y cuándo debemos buscar. Es allí donde el médico despliega sus destrezas y aptitudes, algo similar al detective en el lugar del crimen…

Sea esta una loa a mi querido maestro y amigo, el doctor y profesor emérito de la Universidad de California, San Francisco (1926-2019), doctor William Fletcher Hoyt