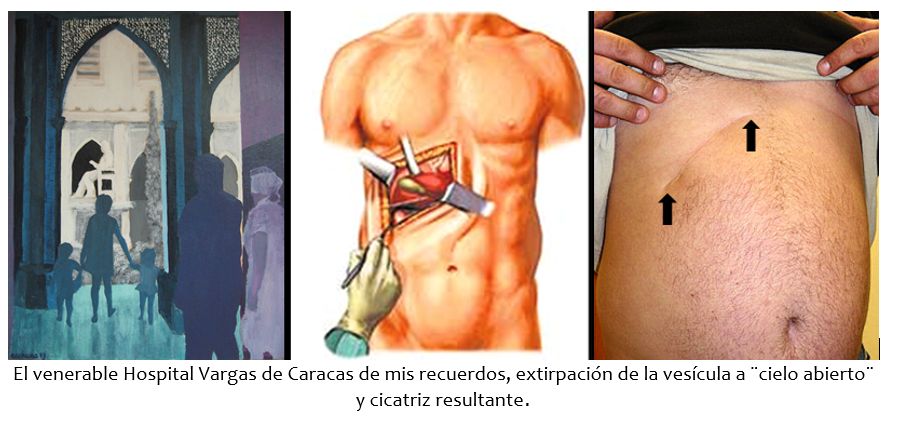

Era una de esas mañanas frescas, luminosas y de cielo muy azul en las faldas del cerro Ávila, pero ahí mismito, cundida de aburrimiento en la Sala 16 del Hospital Vargas… Como estudiantes del último año, cumplíamos nuestra pasantía de Clínica Quirúrgica. No había mucha gente allí dispuesta a enseñar a unos estudiantes sin interés. Estaban demasiado ocupados operando como para interesarse en minucias de aprendices. ¡El que venga atrás que arree…!

A diferencia de las cátedras de medicina interna, casi nunca pasábamos revista o visita con los adjuntos, así, que no sentíamos la presión de tener al día los pacientes asignados, conocer de su condición patológica ni de los tratamientos en boga ni su evolución. Pero cierta mañana, como un relámpago en un cielo azul, tal vez el día de los gallegos: ¡el día menos pensado!, irrumpió el mismísimo Jefe de Servicio y decidió que esa mismísima mañana pasaría revista. Yo conocía muy bien los casos de las enfermas que me habían asignado y además, aunque la cirugía no era mi niña consentida, también estaba enterado de los casos del resto de las 19 mujeres allí admitidas que siempre tenían una patología y una historia personal que producían en mí, fascinación clínica y humana.

Mi grupo no era muy aplicado y estudioso que digamos… Yo me había mudado desde el recién estrenado Hospital Universitario de Caracas al Hospital Vargas en quinto año de medicina. El grupo que había dejado atrás, el grupo de la ¨M¨ era uno de estudiosos, competitivos y brillantes compañeros: José Moros Guédez (†), Alejandro Mondolfi (†), Pablo Medina, Jorge Monroy R., Edgar Martínez A. (†), María Antonieta Mejías, etc. No pude tolerar la anomia en que me sentía sumido en la actitud de mis profesores allá, distantes y poco interesados en quiénes eran sus alumnos; así, que me fui en búsqueda del doctor Otto Lima Gómez, que representaba para mí, el paradigma de lo que quería ser, un clínico de filigrana, competente y humanitario… Y entre sus paredes me desarrollé como hombre y como médico; mal digo, ¨me desarrollé¨ porque nunca he terminado de desarrollarme y aún, 59 años después, sigo creciendo entre sus salas, arcadas ojivales, pasillos y en mi Unidad de Neurooftalmología…

Pero volviendo a mi nuevo grupo de pocas luces, poco interés y la tragicomedia que en breve se desarrollaría, debo decir que aquello fue una degollina, un sangrerío, una cortadera de cabezas iniciada en la cama 1 y de allí en adelante hasta la 19; ninguno sabía nada de sus pacientes ni de sus patologías, por supuesto menos de su tratamiento y el porqué de sus indicaciones quirúrgicas y poco o nada de su evolución.

El negrito ¨C…¨ era lo que llamamos «buena gente»: sincero, festivo, rochelero, pero su única falta fue que había decidido desde el inicio de la carrera, que él sería obstetra –para entonces esa especialidad era catalogada como la de más inferior rango del espectro médico: por lo general, «desde tiempos inmemoriales los niños han nacido solos», se decía-. A él, no le interesaba aprender nada más; a menudo lo decía y lo repetía como un mantra… -¨¡Doy por sabido todo lo que ustedes saben; lo mío es atajar niños resbalosos con presteza y evitar que caigan en el tobo…!¨expresaba con arrojo y desparpajo…

Pues bien haciendo un cerquillo alrededor de la cama mis compañeros y yo, y a un costado y con los brazos cruzados y cara de pocos amigos, el cirujano jefe, nada menos que el maestro Fernando Rubén Coronil (1911-2004) [1] con el ceño fruncido y visiblemente enojado increpó al proyecto de partero. El jefe estaba tan pálido, tan rabioso y enchumbado de adrenalina, noradrenalina, cortisol y ¨arrechisol¨ que como decía mi madre, si le cortaban la piel no echaba sangre… Tragaba entero y su sorpresa no tenía límites ante tanta ignorancia y desconsideración.

Pues bien haciendo un cerquillo alrededor de la cama mis compañeros y yo, y a un costado y con los brazos cruzados y cara de pocos amigos, el cirujano jefe, nada menos que el maestro Fernando Rubén Coronil (1911-2004) [1] con el ceño fruncido y visiblemente enojado increpó al proyecto de partero. El jefe estaba tan pálido, tan rabioso y enchumbado de adrenalina, noradrenalina, cortisol y ¨arrechisol¨ que como decía mi madre, si le cortaban la piel no echaba sangre… Tragaba entero y su sorpresa no tenía límites ante tanta ignorancia y desconsideración.

-¨A ver bachiller, ¿por qué se le amputó una pierna a esta paciente y que incidentes ocurrieron durante la cirugía…?

El negrito también en su sorpresa, palideció de súbito, se tronó blanco como un papel, y sudoroso y aturdido, sin saber qué decir, tomó por el extremo inferior la nívea sábana que cubría a la enferma y de un tirón irreverente, descubrió el cuerpo de la paciente al tiempo que exclamaba,

-¨Pero… ¿¡y es que le cortaron una pierna…!!?

No pudo graduarse con nosotros… El jefe, hecho un energúmeno le puso la mínima calificación para que ni siquiera pudiera graduarse ese año. Había sido un descuido intolerable, era la paciente que se le había asignado y debía estar a su lado, velar por ella, examinarla cada día y anotar en la historia sus impresiones del momento… ¡Había fallado feamente…!

Pero la historia que les narro tiene otra arista… A decir verdad, el cirujano de mi viñeta era uno de muy elevados quilates, leído, no solo de medicina, de cultivado humanismo y entrega, era un privilegio estar a su lado; para decirlo de otra manera, fue el único cirujano a quien vi con un estetoscopio en el bolsillo, que sabía mucho de clínica médica y quirúrgica, y a quien todos sus pares le miraban con admiración y respeto… [2]

[1] Eminente cirujano y catedrático, fue Decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela e Individuo de Número de la Academia Nacional de Medicina, Presidente de la Junta de Beneficencia Pública del Distrito Federal, Inspector General de Hospitales, fue el fundador del Banco de Sangre de Caracas, trabajó y dirigió servicios de cirugía en los mayores Hospitales de Caracas y en la Cruz Roja Venezolana. Esposo de la doctora Lya Imber, matrona de niños enfermos…

[2] Fue el fundador de la sección de Cirugía Experimental y a su regreso de Moscú trabajó con el profesor Demijov, gran cirujano experimental. Recuerdo haberle trasplantado la cabeza de un perro a otro perro; nunca pude encontrar una fotografía de este portento ni conocer detalles del suceso…

Se ha dicho que un buen cirujano debe tener, ¨temple de acero, manos de artista, mirada de águila y corazón de león¨… Pues bien, la paciente de marras, era una enferma excepcional y muy especial para él: una negrita barloventeña, perdón, una ¨afrodescendiente¨ sesentona, muy adelgazada, que había desarrollado una gangrena diabética que hacía obligante la amputación del miembro inferior derecho para salvar su vida. Para entonces, los pabellones del hospital estaban en inacabable proceso de remodelación; así, que se habían acondicionado espacios en el fondo de las salas donde se operaba en medio de grandes estrecheces.

Siendo un procedimiento sencillo, la cirugía fue confiada a uno de los residentes menos expertos. Cuando estaban en el proceso del ¨serruchado¨ de la pierna, el anestesiólogo encendió la alarma advirtiendo que la paciente había hecho un paro cardíaco. Cundió el pánico, todos se volvieron ¨pico y patas¨, creció la algarabía y el correcorre… Siendo que a la sazón el jefe casualmente pasaba por allí, se acercó, y viendo la situación de vida o muerte y el pánico de los operadores, se calzó con prisa un par de guantes, apartó a los asustados y con certero corte de bisturí, le abrió el tórax, introdujo su mano derecha, asió el corazón en el puño y comenzó a masajearlo para que reanudara su actividad…

En ese momento, la víscera vital se rompió en sus manos… pero, sin dilación, titubeo o perturbación alguna, empleando un largo portagujas, con sangre fría suturó la brecha con un surgée o sutura continua; el corazón reinició su latir y salvó la vida de la paciente…

Tuvo muy mala suerte el negrito ¨C…¨, ¡y qué antojarse el orgulloso jefe ese día pasar revista y encontrarse precisamente ante su paciente más querida y a cielo abierto con aquella tamaña falta de responsabilidad e ignorancia de mi compañero…! Nunca más supe de él, es muy posible que haya sido un muy buen especialista, debe haber traído innumerables niños al mundo, y hasta que tal vez ni siquiera recuerde este memorable y bochornoso suceso…

Por definición, el especialista es «una persona que cultiva o practica una rama determinada de un arte o una ciencia». Su contraparte, el generalista expresa aquel que «tiene conocimientos básicos de varias materias». El especialismo suele verse como superior, pues al reducir el ámbito de su acción, se tiende a trabajar menos y ganar más dinero. En nuestra sociedad generalmente se le da preferencia al especialista.

Por ello, cada vez que vamos al médico nos preguntamos si deberíamos ir a un médico general o uno más especializado en el área que nos compete, pero como pacientes ignorantes de la medicina, ¿cómo saber dónde se ubica el área de la enfermedad que nos amenaza?; un dolor lumbar para los pacientes se refiere a un ¨me duelen los riñones…¨; de acuerdo a su opinión será visto entonces por un neurocirujano o un traumatólogo diagnosticándolo como un problema músculo-esquelético o más a menudo una hernia discal aunque no exista; pero a los ojos de un gastroenterólogo tal vez sea un problema del colon transverso o producto de un colon irritable, menos probable un tumor pancreático; si se trata de un ginecólogo quizá el origen sea una matriz retroflexa o un ¨dolor de ovarios¨; para un urólogo algún problema relacionado con un riñón o la vía urinaria excretora… Esta panoplia de pareceres será origen de confusión, exploraciones abusivas e innecesarias, retraso en el diagnóstico y elevado coste y sufrimiento…

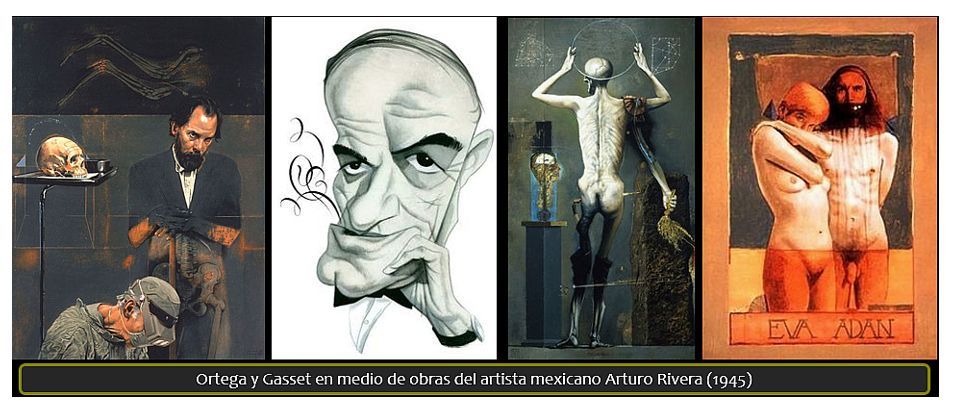

Es terrible eso de la especialización en medicina y mucho más si es precoz y se ignora todo del resto de la economía y sus interacciones; pero peor todavía, cuando desde estudiante se decide en forma definitiva la especialidad a escoger, con lo que se quiere hacer y de hecho se hace una abstracción del resto del pensum de estudios, y no se da una oportunidad para aprender y ejercer todos los conceptos y conocimientos aprendidos, y desarrollar las destrezas básicas del arte; cuando no se ha tenido tiempo de ¨manosear¨ al hombre enfermo en su totalidad y su circunstancia; es justo decirlo, como bien lo dijo Ortega y Gasset (1883-1955): «Yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella, no me salvo yo»; según su perspectiva, la circunstancia sería el mundo que rodea al hombre (sociedad, cultura, creencias…). El hombre es un ente dramático: la unidad del yo y del mundo o circunstancia. Por ello, la filosofía debe partir desde lo más cercano a la circunstancia…

José Ortega y Gasset en un ensayo intitulado ¨La Barbarie del especialismo¨ en su libro ¨La rebelión de las Masas¨(1967), plantea el tema de la ¨masificación¨ del hombre en general, y además, específicamente critica el hecho de que el saber se haya dividido al punto al que ha llegado en el presente. Él considera el especialismo como una barbarie pues considera que ¨mutilar¨ el conocimiento de esa forma atenta contra el hombre sabio de la antigüedad, que conocía acerca de todo…

Sin embargo, como consecuencia del avance vertiginoso de la ciencia y de su hija, la técnica, el especialismo y el especialista como tal, ha sido una inevitabilidad. En adición, a partir del siglo XX ha habido un rápido crecimiento del saber y el hacer del ser humano que llamamos «progreso» y que se ha dado gracias a la especialización. De esta forma el especialismo es un instrumento fundamental del progreso, pero al mismo tiempo y como efecto colateral, ha creado una visión parcial y desintegradora del conocimiento… Por ello, en razón del mayor conocimiento que la humanidad y la sociedad como un todo ha adquirido, y en tanto se ha engrosado el área del saber tecnológico y científico, de la misma manera se ha disminuido dominio del saber y hacer del hombre que como unidad, individualmente se enferma; esta relación inversamente proporcional ha ido y seguirá yendo en aumento hasta que en un escenario teórico, el hombre ¨llegue a saber todo de nada¨…

¿Por qué Ortega llama bárbaro al especialista?, porque, «(…) llega a proclamar como una virtud el no enterarse de cuanto quede fuera del angosto paisaje que especialmente cultiva, y llama diletantismo a la curiosidad por el conjunto del saber»; es decir, el profesional ignora, casi totalmente el ámbito general donde su especialidad se debe aplicar, apareciendo posteriormente como un elemento desintegrado de la cultura y la sociedad, y en el caso del médico, de su paciente…

El caso ejemplarizado por el ¨negrito C¨ de mi anécdota es el del especialista bárbaro del que queremos alejarnos, puesto que como bien menciona Ortega, con esa forma de actuar, tan deshumanizada, estamos violentando la definición más esencial que debe otorgársele al saber del hombre, que es la unicidad, que es la integración[1]. Quería significar que el saber es único, y por tanto, cuando se descompone en sus partes –especialidades- habrá que retornar siempre a su fundamento, y el especialista tenderá a alejarse de esta definición de especialista orteguiano y sintetizar…

Pero, ¿será el individuo capaz de lograr esa integración? Sí, si la educación es integral, especialmente en lo relativo a las humanidades, contra o defensa fundamental para que el individuo no se convierta en un ¨bárbaro deshumanizado¨; por ello es el profesor en el aula universitaria quien debe concienciar y preparar al estudiante para que él mismo realice esta tarea especialmente en el caso de la medicina, donde la brega diaria se realiza en fusión con el hombre enfermo y su circunstancia. Ese hombre médico debe ser un individuo culto definido por el doctor Roberto Murillo Zamora (1980), como «la persona que tiene una actitud despierta, una actitud llena de curiosidad, llena de interés, el gusto creador y también recreador… de nada sirve haber leído muchísimas cosas y haber hablado de muchísimas cosas sin que uno las haga renacer dentro de uno mismo…».

Orteguianas…

- Sorprenderse, extrañarse, es comenzar a entender…

- La máxima especialización equivale a la máxima incultura.

- La barbarie del especialismo: la del bárbaro moderno.

- El especialista «sabe» muy bien su mínimo rincón de universo; pero ignora de raíz todo el resto…

«He aquí un precioso ejemplar de este extraño hombre nuevo que he intentado, por una y otra de sus vertientes y hacer, definir. He dicho que era una configuración humana sin par en toda la historia. El especialista nos sirve para concretar enérgicamente la especie y hacernos ver todo el radicalismo de su novedad. Porque antes los hombres podían dividirse, sencillamente, en sabios e ignorantes, en más o menos sabios y más o menos ignorantes. Pero el especialista no puede ser subsumido bajo ninguna de esas dos categorías. No es sabio, porque ignora formalmente todo cuanto no entra en su especialidad; pero tampoco es un ignorante, porque es «un hombre de ciencia» y conoce muy bien su porciúncula de universo. Habremos de decir que es un sabio-ignorante, cosa sobremanera grave, pues significa que es un señor el cual se comportará en todas las cuestiones que ignora no como un ignorante, sino con toda la petulancia de quien en su cuestión especial es un sabio».

«He aquí un precioso ejemplar de este extraño hombre nuevo que he intentado, por una y otra de sus vertientes y hacer, definir. He dicho que era una configuración humana sin par en toda la historia. El especialista nos sirve para concretar enérgicamente la especie y hacernos ver todo el radicalismo de su novedad. Porque antes los hombres podían dividirse, sencillamente, en sabios e ignorantes, en más o menos sabios y más o menos ignorantes. Pero el especialista no puede ser subsumido bajo ninguna de esas dos categorías. No es sabio, porque ignora formalmente todo cuanto no entra en su especialidad; pero tampoco es un ignorante, porque es «un hombre de ciencia» y conoce muy bien su porciúncula de universo. Habremos de decir que es un sabio-ignorante, cosa sobremanera grave, pues significa que es un señor el cual se comportará en todas las cuestiones que ignora no como un ignorante, sino con toda la petulancia de quien en su cuestión especial es un sabio».

Pudiera pensarse que la anécdota de mi compañero de curso y su decisión de ser obstetra desde el inicio de su carrera en ausencia de la adquisición de un saber más amplio, tuviera la intención de la mofa… pero no, no así: a veces necesitamos ser directos y penetrantes si queremos que el mensaje llegue hasta donde debe llegar… En mis charlas y conferencias siempre abundan mensajes claros o subliminales que propenden a que mis alumnos -cualesquiera sean sus preferencias en el amplio ámbito de la medicina- comprendan la importancia de ser íntegros e integrales, enterados y leídos, humanistas y humanizadores, estudiantes perennes y estudiosos, sean médicos generales antes que especialistas, para reducir el monto del bárbaro que siempre llevaremos a cuestas…

¡Para todos mis lectores mi agradecimiento por acceder a mi bitácora y leer lo que sale de mi corazón aun cuando muestren desacuerdo con mis opiniones e ideas –es su prerrogativa-!

[1] Es interesante destacar que el Maestro Henrique Benaím Pinto (1922-1979) se refería a la medicina interna, como la medicina de la integralidad, un tratar de unir todos los cabos sueltos que deja la especialidad…

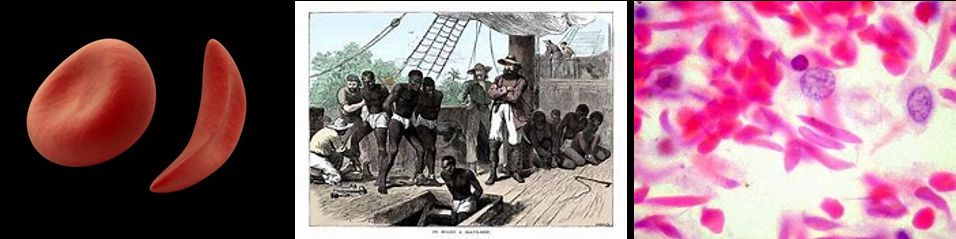

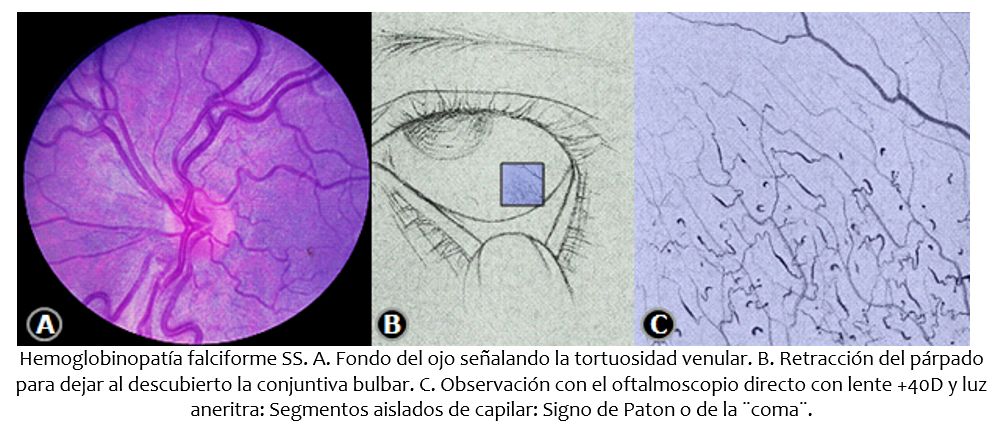

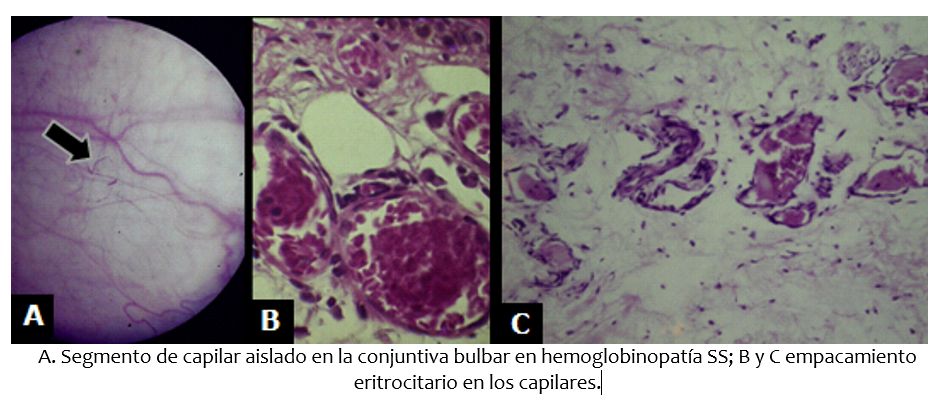

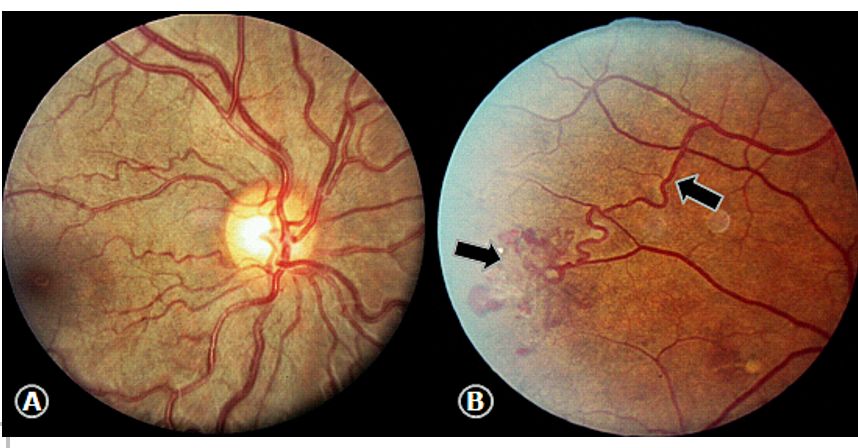

Con ellos, fumando “con la candela pa’dentro”, se vino coleada la tara drepanocítica o falciforme, que etimológicamente expresa la deformidad del glóbulo rojo en forma de hoz o semiluna turca. Una pifia genética, donde el glóbulo rojo normal, redondito, sonrosado y maleable para poder deslizarse por intricados vericuetos de delgadísimos capilares hasta la célula recóndita llevándole su carga de oxígeno, adquiere la forma de una hoz, rígida y chata, incapaz de acarrear el gas vital hasta la intimidad tisular, porque entrelazándose unos con los otros, se atoran mecánicamente, produciéndose “trancas” fenomenales en uno y mil capilares, conduciendo a mal funcionamiento de todos los órganos, aparatos y sistemas. Un único cambio en la monótona secuencia de aminoácidos en la cadena beta de la hemoglobina -una de las cuatro cadenas polipeptídicas que la constituyen-, valina por ácido glutámico, una minúscula sustitución, produce una hemoglobina anormal llamada S, que al encontrarse en un medio pobre en oxígeno deforma al glóbulo rojo transformándolo en inútil guadaña. Cuando la hemoglobina se retuerce y se apelotonan los glóbulos rojos en la microcirculación, hace su aparición la terrible crisis drepanocítica con su séquito de destrucción de los pocos glóbulos rojos existentes y anemia agravada, infartos orgánicos y óseos múltiples, muerte de tejidos y dolores insoportables, infecciones recurrentes en el sujeto asplénico –ausencia del bazo-. Si ambos progenitores poseen esta hemoglobina S, al hijo, como al Güilian, se le llama homocigoto y llevará a cuestas toda su vida y sufrirá la dolencia anemizante… ¨.

Con ellos, fumando “con la candela pa’dentro”, se vino coleada la tara drepanocítica o falciforme, que etimológicamente expresa la deformidad del glóbulo rojo en forma de hoz o semiluna turca. Una pifia genética, donde el glóbulo rojo normal, redondito, sonrosado y maleable para poder deslizarse por intricados vericuetos de delgadísimos capilares hasta la célula recóndita llevándole su carga de oxígeno, adquiere la forma de una hoz, rígida y chata, incapaz de acarrear el gas vital hasta la intimidad tisular, porque entrelazándose unos con los otros, se atoran mecánicamente, produciéndose “trancas” fenomenales en uno y mil capilares, conduciendo a mal funcionamiento de todos los órganos, aparatos y sistemas. Un único cambio en la monótona secuencia de aminoácidos en la cadena beta de la hemoglobina -una de las cuatro cadenas polipeptídicas que la constituyen-, valina por ácido glutámico, una minúscula sustitución, produce una hemoglobina anormal llamada S, que al encontrarse en un medio pobre en oxígeno deforma al glóbulo rojo transformándolo en inútil guadaña. Cuando la hemoglobina se retuerce y se apelotonan los glóbulos rojos en la microcirculación, hace su aparición la terrible crisis drepanocítica con su séquito de destrucción de los pocos glóbulos rojos existentes y anemia agravada, infartos orgánicos y óseos múltiples, muerte de tejidos y dolores insoportables, infecciones recurrentes en el sujeto asplénico –ausencia del bazo-. Si ambos progenitores poseen esta hemoglobina S, al hijo, como al Güilian, se le llama homocigoto y llevará a cuestas toda su vida y sufrirá la dolencia anemizante… ¨.

Don José de Letamendi i de Manjarrés (1828-1897), Catedrático de Patología General de la Universidad de Madrid, siempre pidió que el médico, si quería comprender al hombre y en especial al hombre enfermo, tuviera una formación humanística y filosófica al lado de la técnica. Su famosa frase: «El médico que sólo de medicina sabe, ni de medicina sabe», resume toda su filosofía. La medicina antropológica de Viktor von Weizsäcker (1886-1957), demostró que los síntomas patológicos pueden ser símbolos de conflictos anímicos y que, hasta los pensamientos, pueden ser causa de enfermedad. La angustia existencial produce neurosis, las neurosis son traducidas por el organismo en trastornos funcionales, y éstos por un mecanismo de fijación, se transforman en enfermedades orgánicas. No hay que olvidar que cuando el médico llega a ver al paciente por esos síntomas, las raíces de la enfermedad están profundamente introducidas no sólo en la personalidad del paciente, sino en el cuerpo social donde éste se encuentra integrado, o mejor dicho en muchos casos no integrado.

Don José de Letamendi i de Manjarrés (1828-1897), Catedrático de Patología General de la Universidad de Madrid, siempre pidió que el médico, si quería comprender al hombre y en especial al hombre enfermo, tuviera una formación humanística y filosófica al lado de la técnica. Su famosa frase: «El médico que sólo de medicina sabe, ni de medicina sabe», resume toda su filosofía. La medicina antropológica de Viktor von Weizsäcker (1886-1957), demostró que los síntomas patológicos pueden ser símbolos de conflictos anímicos y que, hasta los pensamientos, pueden ser causa de enfermedad. La angustia existencial produce neurosis, las neurosis son traducidas por el organismo en trastornos funcionales, y éstos por un mecanismo de fijación, se transforman en enfermedades orgánicas. No hay que olvidar que cuando el médico llega a ver al paciente por esos síntomas, las raíces de la enfermedad están profundamente introducidas no sólo en la personalidad del paciente, sino en el cuerpo social donde éste se encuentra integrado, o mejor dicho en muchos casos no integrado.