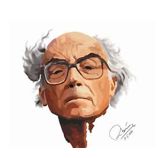

El pasado mes de octubre de 2014 fue para mí uno de sentidas pérdidas afectivas, y el día 30, marcó la definitiva despedida de un ser muy especial, muy querido y en extremo admirado… Durante el fin de semana, un pálpito de tristeza se ahoga en cada tarea que intento emprender y siento que algo me falta, que algo muy importante me ha abandonado…

85 años no era una buena edad para morir sobre todo cuando a pesar de haber dado tanto de tanto en la vida, todavía le quedaba mucho más por dar. Y es que bondadosos maestros como Wuani son moldeadores de hombres y mujeres que de modo eficaz aportan o afianzan en el comportamiento del alumno buena parte de todo lo recibido en el hogar, y aún, aquello que faltó; sus figuras señeras suelen ser un faro en la niebla que previene del naufragio al navegante desprevenido que boga costeando en mares procelosos; pero además, maestro no es sólo aquel que enseña, sino el que nos da herramientas para formarnos, despertando en nosotros inquietudes y conminándonos a ser cada vez mejores, a saber pensar y cómo hacer, sin intentar modificar nuestra integridad, única e irrepetible, saltando obstáculos para alumbrar nuestro camino toda vez que sea necesario, y de hecho ser capaz de extraer, lo mejor de nosotros para ayudarnos a ser exitosos y triunfar en la vida aportándonos lecciones para transitar con responsabilidad y paso seguro por nuestras existencias… Para mi fortunio, un día soleado encontré a Wuani de frente en la senda de mi vida…

¿Qué es pues un maestro?, ¿Qué es pues un mentor?, ¿Quién fue en realidad el doctor Herman Wuani Ettedgui? El término proviene del latín, mens: mente, alma, mente divina. El mentor es aquel que la Biblia define como ¨un dador feliz¨, aquel que en su bondad, todo y todo lo da, sin esperar nada a cambio; un maestro es aquel que no regurgita el conocimiento porque lo ha vivido y ha sido parte de él, que muestra con su praxis un modelo con el cual el pupilo pueda identificarse; pero además, también proporciona a su protegido la facultad para que piense, para que aprenda por sí mismo, modifique el modelo presentado y por ende, crezca en lo personal, en lo humano, en lo espiritual y en lo científico.

Durante este proceso, tantas veces tan doloroso, el mentor acompaña y protege a su pupilo. Una vez completada su misión, lo deja solo para que eche raíces, se desarrolle, florezca y dé hermosos y nutritivos frutos. A su partida y desde lo lejos, el mentor mirará a sus alumnos con ojos atentos, solícitos y afectuosos, y estará siempre dispuesto a prestarles ayuda, sea espontánea o solicitada. La sabiduría del mentor permeará la vida de su pupilo, quien más tarde, él mismo también podrá, si así lo quiere, devenir en mentor.

Los principios básicos de educación, honestidad ciudadana y científica, moral, ética, disciplina y respeto, propenderán al crecimiento, y mediante su repetición, se perpetuarán al través de las generaciones. Los buenos maestros, los irremplazables mentores como Wuani son, por tanto, como los padres: irrepetibles e inmortales…

Pero, por un instante pasemos a conocer el fascinante y cautivador origen de la figura del mentor, algo así como el sinónimo del personaje que nos enluta…

François de Salignac de la Mothe-Fénelon, arzobispo de Cambrai, escribió en 1699 sus ¨Aventuras de Telémaco¨. Siendo el tutor de Luis, quien fue duque de Burgundy, nieto de Luis XIV y sucesor al trono de Francia, el arzobispo creó una secuencia particular a La Odisea en la cual el joven Telémaco sale en la búsqueda de su padre, Ulises, quien había estado impedido de retornar al reino de Ítaca después de la Guerra de Troya. El joven Telémaco no estaba solo en sus peligros; viajaba con Mentor, un venerable sabio que en realidad era la transfiguración de la diosa Minerva (Palas Atenea), hija de Zeus, a quien igualaba en sabiduría, como también a Métis, personificación de la astucia y a quien se atribuía la invención de la ciencia, el arte y la agricultura. Mentor le garantizaría protección sobrenatural y sabios consejos. Bajo su guía, Telémaco creció y alcanzó la madurez hasta que se transformó en un rey justo y poderoso. Poco después que Telémaco encontrara a su padre, Mentor sintió que su trabajo había terminado. Antes de despedirse, Minerva se reveló a sí misma y le dijo, ¨Te dejo, hijo de Ulises, pero mi sabiduría estará contigo por tanto tiempo como la necesites. Ha llegado el momento en que continúes solo y por ti mismo¨.

François de Salignac de la Mothe-Fénelon, arzobispo de Cambrai, escribió en 1699 sus ¨Aventuras de Telémaco¨. Siendo el tutor de Luis, quien fue duque de Burgundy, nieto de Luis XIV y sucesor al trono de Francia, el arzobispo creó una secuencia particular a La Odisea en la cual el joven Telémaco sale en la búsqueda de su padre, Ulises, quien había estado impedido de retornar al reino de Ítaca después de la Guerra de Troya. El joven Telémaco no estaba solo en sus peligros; viajaba con Mentor, un venerable sabio que en realidad era la transfiguración de la diosa Minerva (Palas Atenea), hija de Zeus, a quien igualaba en sabiduría, como también a Métis, personificación de la astucia y a quien se atribuía la invención de la ciencia, el arte y la agricultura. Mentor le garantizaría protección sobrenatural y sabios consejos. Bajo su guía, Telémaco creció y alcanzó la madurez hasta que se transformó en un rey justo y poderoso. Poco después que Telémaco encontrara a su padre, Mentor sintió que su trabajo había terminado. Antes de despedirse, Minerva se reveló a sí misma y le dijo, ¨Te dejo, hijo de Ulises, pero mi sabiduría estará contigo por tanto tiempo como la necesites. Ha llegado el momento en que continúes solo y por ti mismo¨.

El Maestro suele y debe tener una personalidad magnética que brinde identidad; debe haber dejado en pos de sí una obra trascendente; debe poseer una elevada carga de pasión que impregne todo lo que dice o hace para concurrir al logro de su objetivo: enseñar con el ejemplo, al tiempo que contagia y aporta directrices e ideas; debe suscitar respeto y admiración e incitar a la emulación de los valores y modelos que su ejemplo brinda; debe transmitir conocimientos y experiencias a las nuevas generaciones de manera que forme seguidores animados a reconocerlo como Maestro y continúen su obra; debe constituirse en un abridor o señalador de caminos que propendan a la mejor realización del alumno-hombre, de su comunidad, de su universidad, del área de su experiencia en la disciplina que haya sido su quehacer… vale decir, el calco de Herman Wuani.

A lo largo de esta esquela mortuoria intercalaré un fragmento de las ¨Coplas por la muerte de un padre¨, una elegía escrita por el poeta castellano Jorge Manrique (1440-1479), que reflexiona sobre la vida, la fama, la fortuna y la muerte con resignación cristiana. El poeta, sin romper la unidad de tono, filosofa sobre la inestabilidad de la fortuna, la fugacidad del tiempo, las ilusiones humanas y el poder igualatorio de la muerte a lo largo de cuarenta estrofas llamadas sextillas manriqueñas.

Recuerde el alma dormida

Recuerde el alma dormida,

avive el seso y despierte

contemplando

cómo se pasa la vida,

cómo se viene la muerte

tan callando,

cuán presto se va el placer,

cómo, después de acordado,

da dolor;

cómo, a nuestro parecer,

cualquiera tiempo pasado

fue mejor.

Lo que el Maestro Wuani nos mostró –con mayúscula y con veneración igual que a aquel otro Maestro que enseñaba la verdad a sus discípulos con santas y doctas palabras-, fue el término consciente de una entrega sin plazos asfixiantes ni réditos regordidos donde su generosidad no podría cuantificarse o medirse. A poco de nuestra entrada como estudiantes de medicina en el Hospital Vargas de Caracas, era imposible que escapáramos de su benéfica influencia. Eran tres servicios y tres cátedras de Clínica Médica repartidos en seis salas. Tres de hombres y tres de mujeres. Aunque en lo particular no perteneciéramos a su servicio y cátedra, debíamos hospitalizar en sus salas algunos de los pacientes que admitíamos y rendir cuenta de nuestra labor como hacedores de historias clínicas, sobre nuestras bases para el pronunciamiento de una impresión diagnóstica y sobre el esbozo de una indicación terapéutica razonada; no eran tiempos de fríos ¨manejos¨ ni de flujogramas o algoritmos para alcanzar la solución del problema, sino de aprendizaje y cuidados a la cabecera del enfermo, principio y fin del acto médico. Si estábamos dispuestos a seguirle, estaba él en disposición de enseñarnos el tortuoso, áspero e inacabable camino del arte de la medicina. Con rigidez afectuosa nos hacía ver nuestras faltas, aplaudía nuestros aciertos y corregía con justicia nuestros yerros y omisiones.

Pues si vemos lo presente

Pues si vemos lo presente

cómo en un punto se es ido

y acabado,

si juzgamos sabiamente,

daremos lo no venido

por pasado.

No se engañe nadie, no,

pensando que ha de durar

lo que espera,

más que duró lo que vio

porque todo ha de pasar

por tal manera.

Mientras pasaba la revista médica podía oír de boca de un estudiante o residente el relato de la historia clínica del paciente que le era presentado, con palabra rápida y a veces atropellada, hacer comentarios sesudos, preguntar por efectos colaterales de las drogas y al mismo tiempo estar pendiente de todo cuanto ocurría en el perímetro de su sala. Como buen maestro que era, nada pedía a cambio de lo que daba como no fuera responsabilidad, constancia y esfuerzo. Cuanto había aprendido en las largas noches de vigilia forzada que signaron su entrega a la vida médica, todo lo daba en un segundo a quien lo pidiera, sin preguntar quién era, aun sin conocerle y sin reclamarle nada a cambio de compartir su don.

Nuestras vidas son los ríos

Nuestras vidas son los ríos

que van a dar en la mar,

que es el morir;

allí van los señoríos

derechos a se acabar

y consumir;

allí los ríos caudales,

allí los otros medianos

y más chicos,

y llegados, son iguales

los que viven por sus manos

y los ricos.

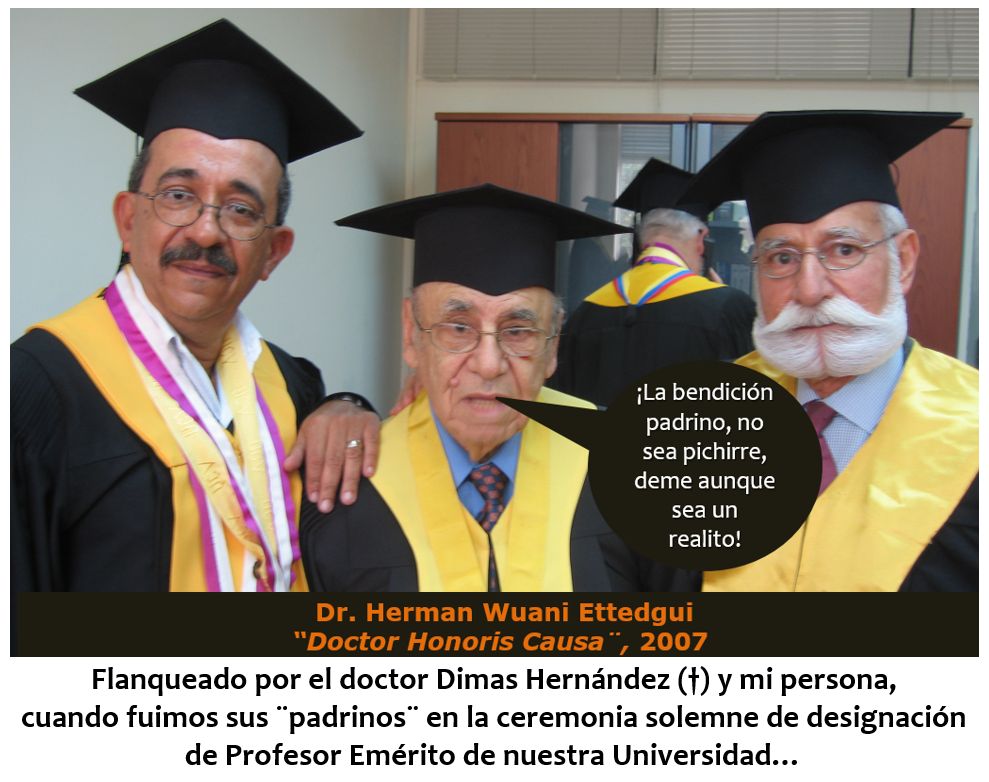

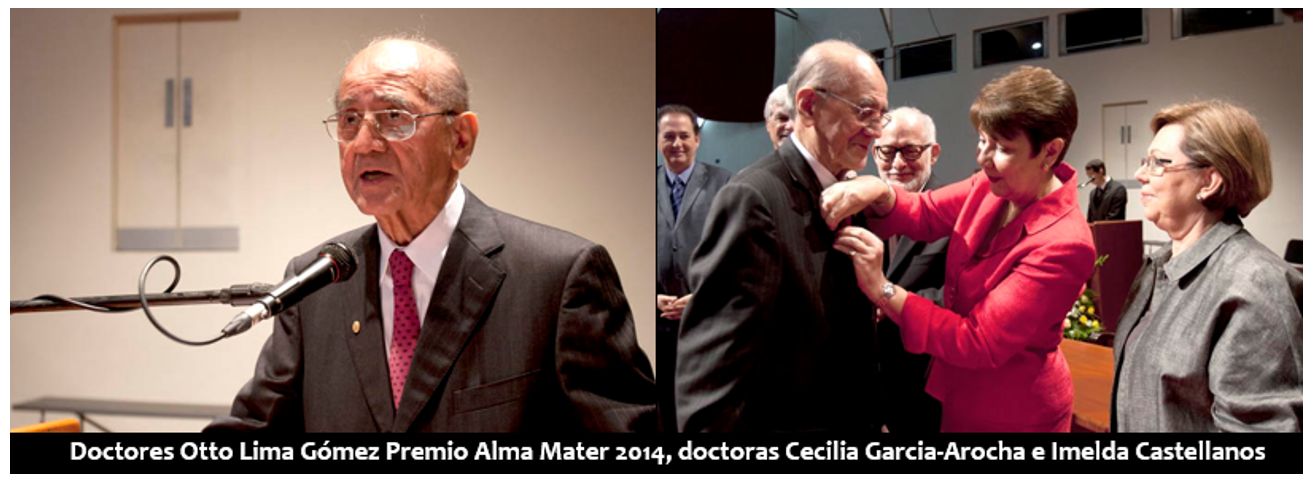

Fue el verdadero maestro que amó tanto a sus discípulos como a sus propios hijos biológicos; pero estos discípulos predilectos e íntimos no fueron los que definieron su verdadero rol de maestro. No lo serían nunca si hubiera contado solo con aquellos que pudieran pagar su enseñanza con el amor de un hijo. Su catadura de verdadero maestro tendría que verse desde lejos, en el espacio y en el tiempo y extenderse hasta esos a los que él nunca pudo conocer ni amar, y aún hasta aquéllos que acaso no supieran siquiera que existió. Solo por ser él, quien fuera su discípulo tenía que amar al maestro que eligió, pues sin el amor como catalizador, es imposible aprender. Es menester pues, que ante todo pueda conocerle, aunque lejos viva, aunque haga siglos que murió. Y es así como todos podemos elegir nuestros maestros, y los elegimos entre los más insignes que viven o vivieron. Tuve la suerte de ser su alumno, su colega, su amigo y aún su padrino cuando le nombraran Profesor Emérito de nuestra Universidad Central de Venezuela. Con ánimo festivo me recriminaba a cada encuentro que no cumplía mi rol de padrino pues nunca le había regalado siquiera un realito…

Invocación:

Dejo las invocaciones

Dejo las invocaciones

de los famosos poetas

y oradores;

no curo de sus ficciones,

que traen yerbas secretas

sus sabores;

A aquél sólo me encomiendo,

aquél sólo invoco yo

de verdad,

que en este mundo viviendo

el mundo no conoció

su deidad.

Tolerando la frustración, acompañó en el duro camino a muchos pacientes con hemopatías malignas cuando la terapéutica de esas condiciones era exigua y menguada. Recuerdo que un paciente suyo me expresó alguna vez, ¨El doctor Wuani es un médico muy bueno y compasivo, pero se le mueren todos sus pacientes…¨: ese era el sino de enfermedades irredentas… El Maestro Wuani fallece luego de semanas de sufrimientos e incertidumbres, con facies segura e inmutable, sin quejarse de su suerte y sonriendo ante los pasajes jocosos que de nuestra vida en común le recordara, pues quizá siéndole costumbre, había acompañado a muchos en el mismo trance, entregándoles sus almas a Caronte, el barquero de Hades y encargado de guiar de un lado a otro del río Aqueronte a las sombras errantes de los recientes difuntos.

Este mundo es el camino

Este mundo es el camino

para el otro, que es morada

sin pesar;

mas cumple tener buen tino

para andar esta jornada

sin errar.

Partimos cuando nacemos,

andamos mientras vivimos,

y llegamos al tiempo.

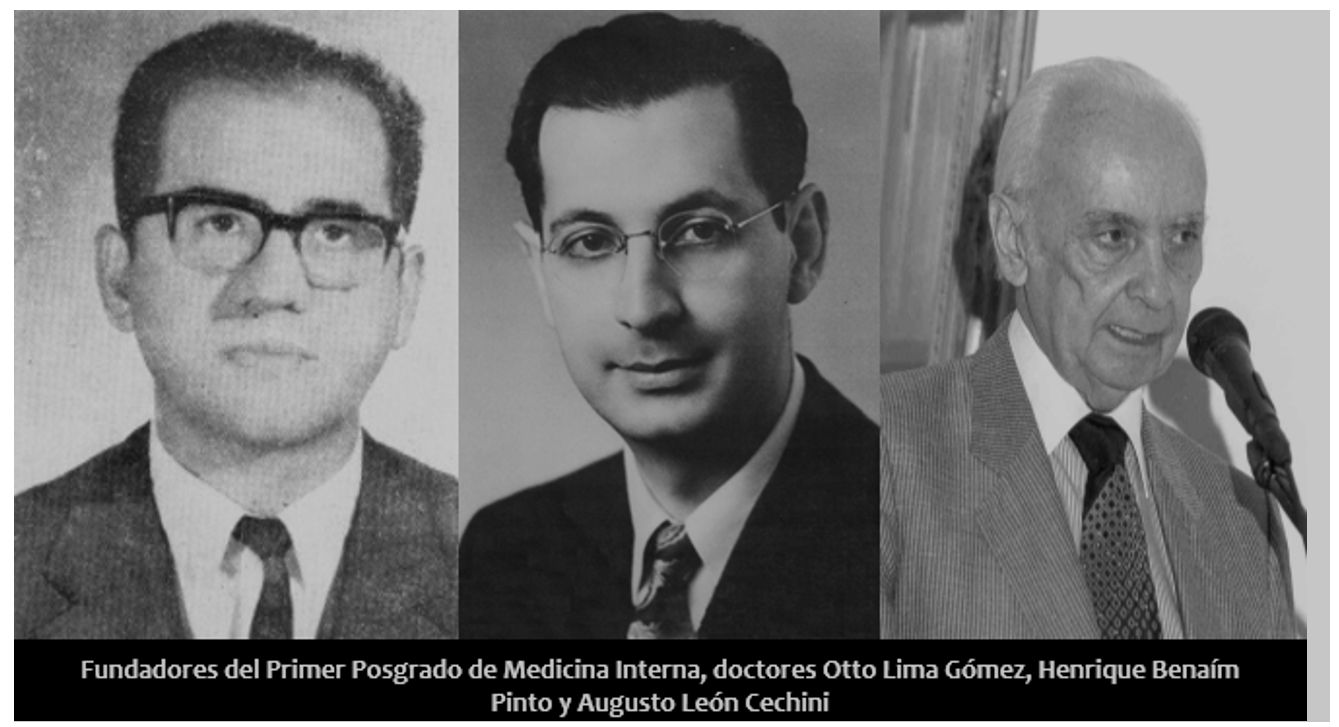

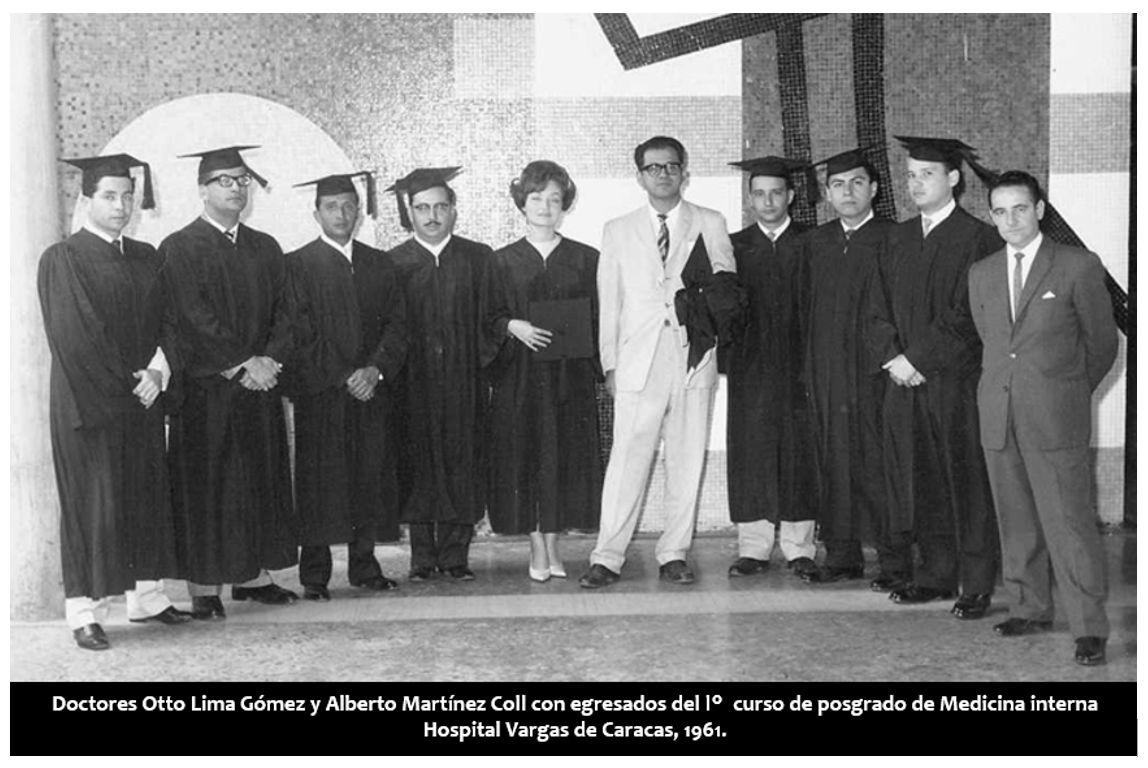

En el crisol que fue el Hospital Vargas de Carcas se mezcló en concordia y fidelidad su vida como estudiante, médico, residente, profesor universitario y maestro, internista, hematólogo, fellow del American College of Physicians, puntal de la Escuela de Medicina doctor José María Vargas, presidente de la Sociedad de Médicos y Cirujanos, miembro de la Comisión Técnica, jefe del Laboratorio, jefe de posgrados de medicina interna, autor de libros, capítulos de libros y trabajos científicos sobre muchos temas, algunos de condiciones patológicas inéditas; intelectualmente inquieto, capaz de balancear armoniosamente varias cargas por vez sin que le pesaran ni le abrumaran; hombre sencillo y humorado, sin costuras ni dobleces, honesto, sincero y mejor colega y amigo; siempre discreto no amó ni amasó riqueza, antes bien capitalizó el bien máximo: el cariño y el reconocimiento de sus innumerables alumnos.

Ya jubilado y cansado, hasta no más hace escasos meses, con su paso estrecho y a veces titubeante, continuaba sintiendo el llamado de su vocación docente, iba los martes de cada semana a impartir consejos sobre arte médico a los estudiantes de quinto año de medicina que hoy sienten y lloran su partida, y a revisar su libro en dos tomos que ya entraba en prensa, no un rimbombante tratado, sino simplemente humildes ¨Lecciones de medicina interna¨… En sus días postreros y ya en su casa, para no dejarlos a la intemperie, recibió a sus queridos pacientes hasta pocos días antes de su muerte brindándoles sin estridencias, apoyo, consejos y solidaridad, pues para curar no necesitaba más que su benéfica presencia…

¨Pero esa red que hilan los buenos maestros se ramifica, se extiende mucho más allá de ellos mismos. El eco de las palabras se repite, y se multiplica hasta el infinito… Quizás no lo sepan, pero son los hacedores del mañana¨ (Louis Guglielmi, ¨El mar persistente N° 2¨). Creo que Wuani lo supo, asumió con decisión y gallardía su rol de exigente maestro y ductor de generaciones…

Sea este un reconocimiento al paradigma del médico humilde, sabio y justo, al formador de juventudes médicas, al abridor de caminos para la mejor realización del hombre en su comunidad y de la medicina interna que fue su pasión, que fue su quehacer y donde dejó obra trascendente… Su integridad moral, sus convicciones democráticas, su rectitud, su firmeza en los principios, sin consideraciones oportunistas fueron su blasón. Hoy 14 de enero de 2015 con la sencillez y la verdad que había vivido, la que acompaña a los justos en el Señor, entregó sus cuentas en orden.

Le sobreviven sus hijos Mónica y Eli Harari, sus nietos Moisés y Marc, y su hijastro Jacques, a quienes acompaño en su pena y me identifico con su dolor…

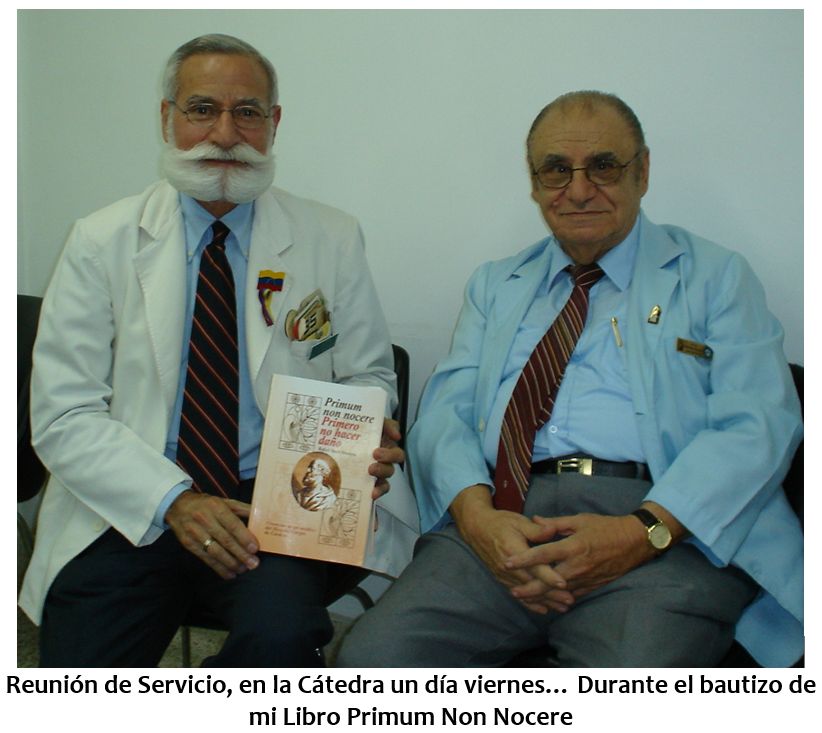

él escuché por la primera vez, el primum non nocere hipocrático —¨primero, no hacer daño¨—, y asimilé el concepto de dar preeminencia al hombre por sobre la enfermedad que lo mortifica… ¿Cómo agradecerlo todo? Quizá por eso me quedé en el Vargas y aún camino sus pasillos… a pesar de todo.

él escuché por la primera vez, el primum non nocere hipocrático —¨primero, no hacer daño¨—, y asimilé el concepto de dar preeminencia al hombre por sobre la enfermedad que lo mortifica… ¿Cómo agradecerlo todo? Quizá por eso me quedé en el Vargas y aún camino sus pasillos… a pesar de todo. doctor Juan Delgado Blanco (1904-1974)-. A las 9.00 am en punto hacía acto de presencia el Maestro con sus adjuntos, entre otros la inefable y grácil figura de la doctora Estela Hernández (1928-1985), puntillosa, bondadosa, conocedora y comprometida… Médicos de planta, residentes, estudiantes de medicina y enfermeras, acallando radios vocingleros y conversaciones altitonantes, nos deteníamos de cama en cama, una por una, para conocer, discutir y decidir sobre el desvalido que allí purgaba las miserias de la enfermedad que le agobiaba —que bien podría ser la nuestra—, que imploraba entonces como ahora por ayuda, ciencia y un poquito de humanidad…, tan sólo un poquito… Instantes que han quedado impresos en las sales de plata de las placas radiográficas de nuestras memorias.

doctor Juan Delgado Blanco (1904-1974)-. A las 9.00 am en punto hacía acto de presencia el Maestro con sus adjuntos, entre otros la inefable y grácil figura de la doctora Estela Hernández (1928-1985), puntillosa, bondadosa, conocedora y comprometida… Médicos de planta, residentes, estudiantes de medicina y enfermeras, acallando radios vocingleros y conversaciones altitonantes, nos deteníamos de cama en cama, una por una, para conocer, discutir y decidir sobre el desvalido que allí purgaba las miserias de la enfermedad que le agobiaba —que bien podría ser la nuestra—, que imploraba entonces como ahora por ayuda, ciencia y un poquito de humanidad…, tan sólo un poquito… Instantes que han quedado impresos en las sales de plata de las placas radiográficas de nuestras memorias.

Tendría tal vez unos setenta y pico de años, barba blanco-amarillenta escasa y descuidada, pintada con el color del tabaco; se notaba que la vida le había tratado con saña y crueldad, cuántas privaciones, cuántas noches pasadas con apenas una magra comida durante el día. A su lado, una viejecita, su compañera de vida velando su estado comatoso, ese estado que la escritora chilena Isabel Allende en su libro autobiográfico ¨Paula¨ (1994) definió ¨como un dormir sin sueños, un misterioso paréntesis…¨. Estaba allí pues muriéndose cuando le encontró la revista de sala.

Tendría tal vez unos setenta y pico de años, barba blanco-amarillenta escasa y descuidada, pintada con el color del tabaco; se notaba que la vida le había tratado con saña y crueldad, cuántas privaciones, cuántas noches pasadas con apenas una magra comida durante el día. A su lado, una viejecita, su compañera de vida velando su estado comatoso, ese estado que la escritora chilena Isabel Allende en su libro autobiográfico ¨Paula¨ (1994) definió ¨como un dormir sin sueños, un misterioso paréntesis…¨. Estaba allí pues muriéndose cuando le encontró la revista de sala. Se incorporó y dijo, -¨El tiempo apremia, se trata de un hematoma subdural, solicitemos la ayuda del doctor Alberto Martínez Coll (1923-2016) ¨. A la sazón, jefe del Servicio de Neurocirugía del Hospital se presentó en el término de la distancia. Aquel despojo humano luego de la evacuación de la ominosa colección de sangre, al día siguiente despierto y lúcido, pedía comida y rogaba porque que le dieran de alta. ¡Qué esplendente lección de clínica la de aquella mañana en la sala 7…!

Se incorporó y dijo, -¨El tiempo apremia, se trata de un hematoma subdural, solicitemos la ayuda del doctor Alberto Martínez Coll (1923-2016) ¨. A la sazón, jefe del Servicio de Neurocirugía del Hospital se presentó en el término de la distancia. Aquel despojo humano luego de la evacuación de la ominosa colección de sangre, al día siguiente despierto y lúcido, pedía comida y rogaba porque que le dieran de alta. ¡Qué esplendente lección de clínica la de aquella mañana en la sala 7…!

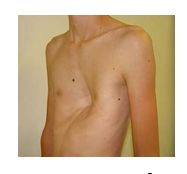

Al menor, Aziz Efraín (†, 1996), casi que un cuarto estanco, nunca le oí un apodo: enjuto, enteco, flaquito y sobreprotegido porque tenía una profunda depresión central en el pecho atribuida a raquitismo por los tantos embarazos de mi madre y que los médicos llamamos ¨pectus excavatum¨ que por su profundidad, hasta podía llenarse de agua y albergar un pececito de colores, y además, ¨un soplo en el corazón¨, lo que en aquella época de mitos y pocas luces médicas, significaba una sentencia de muerte a corto o largo plazo, y adicionalmente y peor aún, condena a no participar en juegos, deportes o andar vagando en la calle durante las vacaciones julianas rompiendo bombillos con una honda y comiendo nísperos y caimitos…

Al menor, Aziz Efraín (†, 1996), casi que un cuarto estanco, nunca le oí un apodo: enjuto, enteco, flaquito y sobreprotegido porque tenía una profunda depresión central en el pecho atribuida a raquitismo por los tantos embarazos de mi madre y que los médicos llamamos ¨pectus excavatum¨ que por su profundidad, hasta podía llenarse de agua y albergar un pececito de colores, y además, ¨un soplo en el corazón¨, lo que en aquella época de mitos y pocas luces médicas, significaba una sentencia de muerte a corto o largo plazo, y adicionalmente y peor aún, condena a no participar en juegos, deportes o andar vagando en la calle durante las vacaciones julianas rompiendo bombillos con una honda y comiendo nísperos y caimitos… Antecedentes históricos.

Antecedentes históricos.  De igual forma que José de Saramago (1922-2010) en ¨Las intermitencias de la muerte¨, narra cómo a partir de la medianoche del primero de enero nadie muere… inicialmente, la gente celebra su victoria sobre la muerte, pero la muerte emerge poco después como una mujer llamada muerte… Ambos autores nos señalan lo trágica que sería la inmortalidad…

De igual forma que José de Saramago (1922-2010) en ¨Las intermitencias de la muerte¨, narra cómo a partir de la medianoche del primero de enero nadie muere… inicialmente, la gente celebra su victoria sobre la muerte, pero la muerte emerge poco después como una mujer llamada muerte… Ambos autores nos señalan lo trágica que sería la inmortalidad…