VIVIR

Gregorio Marañón

Vivir, no es sólo existir,

sino existir y crear,

saber gozar y sufrir

y no dormir sin soñar.

Descansar

es empezar a morir.

La palabra ¨candidez¨ según el Diccionario de la Academia Española, significa blancura —sencillez de ánimo— y también simpleza, poca advertencia. Por su parte, la palabra ¨cándido¨ en el mismo diccionario significa — blanco— sencillo, sin malicia ni doblez, y también simple y poco advertido.

Cinco o seis años, no podría precisarlo. Mi mamá y mis hermanas decían que dentro de mis seis hermanos varones, yo, el penúltimo de mi familia de nueve hijos, era un niño muy tranquilo y que prefería jugar a solas. Me fascinaba ver la actividad febril en los agujeros de las hormigas, todas apresuradas exhibiendo una atáxica marcha de ebrio o cerebeloso; eso sí, todas muy corteses; como buenas comadres se saludaban con abrazos rapiditos y seguían su camino, bien entrando o saliendo de la cueva, algunas se devolvían como si se les hubiera olvidado algo y otras, hacían el amago de devolverse y seguían como si nada. Más adelante, en una forma desordenada –en apariencia- se esparcían cerca de su madriguera. Un grupo venía hacia la entrada, eran las geómetras, con un mercadito a cuestas, titubeantes, un trozo de hoja cortado en forma poligonal, más pesado que ellas, pero casi siempre de un tamaño que podía pasar por la estrechez del agujero. Me preguntaba qué pasaba más allá de la entrada, si habrían cuartos como los de mi casa, donde mis hermanas tenían habitaciones individuales para cada una de las tres, o si había un alto donde los varones teníamos que aceptar una suerte de hacinamiento considerado; mi padre nos decía que debíamos orinar antes de ir a la cama y además, que teníamos que pedirnos la bendición unos a los otros antes de dormir: A la hora de apagar la luz aquello era un rosario de bendiciones y contestaciones, ¨Bendición, fulano…¨, ¨Dios te bendiga, mengano…¨ y entonces a dormir… No había ronquidos perturbadores, pues esa no es edad de angustias, ni teníamos amígdalas grandes –casi todas extirpadas-, ni apneas obstructivas del sueño; ocasionalmente, uno que otro se orinaba en la cama pero no hacíamos de ello motivo de burla, ¨un resbalón cualquiera daba en la vida…¨.

Para entonces no sabía que existían los formigarios –no recuerdo dónde oí esa palabra de la que no da cuenta el diccionario- u hormigueros caseros, suerte de caja cuadrada con paredes de vidrio donde podríamos como voyeristas, observar la intimidad de la colonia; de saberlo no hubiera querido tener uno privando a las hormiguitas de su libertad e irrumpiendo en su privacidad. Una cuestión sí que me mortificaba a tan tierna edad. Me preguntaba dónde irían las hormigas cuando morían, pues estaba seguro y asumía que se portaban bien e imaginaba que tenían su cielo particular. Y que ese cielo estaba precisamente sobre el hormiguero y siendo tan chiquitas, digamos que se alzaba a mi estatura, a un metro veinte de altura, así que procuraba no pasar corriendo o caminando sobre el agujero para no disturbar la paz de su cielo…

Luego supe del cuento ¨La Hormiguita Viajera¨, creado por el escritor uruguayo Constancio C. Vigil (1876-1954), quien era el motor de una editorial dedicada mayoritariamente a cuentos infantiles. Y de entre ellos, el que nos ocupa, un escrito clásico de la literatura infantil que escribió en los 50 y admiración de mi infancia. En mi casa, había dos de sus libros, ¨El Erial¨ (1915) y ¨Amar es Vivir¨ (1941); habían pertenecido a mi hermano Fidias Elías, médico como yo, que sufría intensamente el sufrimiento de sus pacientes; él decía que quería educar a sus hijos bajo las normas asentadas en el primero de estos libros. Vigil, hombre sabio como ninguno, a la entrada de la edad madura falleció produciendo un inmenso vacío y sin dejar hijos a quienes educar… Relata la historia de una hormiga exploradora perdida entre los pliegues de un mantel de picnic envuelto. Al fin encuentra el camino de regreso a su hormiguero, pero antes de encontrarlo, nuestra heroína viviría toda suerte de aventuras al encontrarse con curiosos personajes, como el alguacil, el caracol, la tortuga, la abeja, el sapo huevero, la langosta, el Manchado, el doctor Lagartija y la avispa.

Abro al azar el otro libro, ¨Saber es vivir¨, y las páginas 88 y 89 me premian con un corto artículo, como todos sus compañeros intitulado, ¨Nuestra posición espiritual¨ que se inicia así, ¨Espantosa miseria moral y material; más de 10 millones de muertos, 45 millones de mutilados y heridos y más de 15 millones de huérfanos fueron los resultados de la guerra 1914-1918. A pesar de ellos, continuaron en Europa las suspicacias, los recelos, los alardes y los ruinosos preparativos bélicos…¨, ¨…nosotros no alcanzamos a comprender que los estadistas busquen la felicidad de los pueblos por los laberintos de la soberbia, de la envidia y del odio; no comprendemos tampoco, que los pueblos acepten como felicidad la ruina y la matanza¨. ¡Con cuánta verdad describe la Venezuela de hoy…!

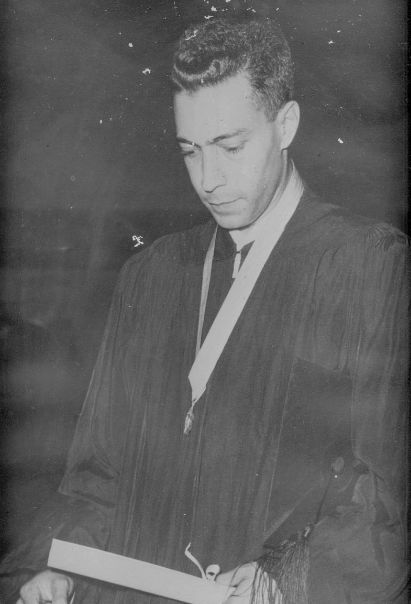

Iniciar una carrera universitaria en plena adolescencia, cuando no tenemos idea clara de lo que realmente queremos y en qué nos metemos, es –pienso- una cándida aventura… En nuestros ensueños juveniles se perfilaba un vago panorama de la existencia futura; por ello, para muchos el fracaso fue el corolario al encallar en la arena sin habernos echado todavía a la mar. Ya decíamos en otro Editorial que la anatomía humana muchas veces infranqueable, fue el filtro donde al despertar muchos sueños encontraban una dura realidad: ¡Aplazado! Quizá algunos pocos de mi generación y particularmente yo, no éramos espíritus despiertos, no éramos por ejemplo un Bill Gates, el de Windows, que a los catorce años ya ¨volaba con todo y jaula¨. Estudiar por apuntes, folletos mimeografiados de clases grabadas –que con su venta ayudaron a más de uno a graduarse- y uno que otro libro de texto… Estudiar, estudiar mucho, trasnochos, vigilias, pacientes, más pacientes, autopsias, fracasos, fracasos y por ahí, un pequeño éxito… La experiencia es la hija del binomio estudio continuado-paciente-pensar. Ya lo decía sir William Osler (1849-1919), ¨El que estudia medicina sin libros navega en un mar desconocido, pero el que estudia medicina sin pacientes no navega en absoluto.¨

Ni se atisbaba entonces la sociedad digital de hoy. El que con mucho esfuerzo, a trompicones y en medio de temores y horrores cibernéticos, los viejos hayamos tenido que medio adaptarnos a esta nueva cultura nacida hace escasos decenios, que ha igualado rápidamente a la revolución industrial que tomó tantos años en gestarse, nos habla de apresurada adaptación, de aprendizaje tartamudeado del lenguaje digital al que con recelo nos hemos asomado, ese que nos ha tocado en fortuna. ¡En lo particular gracias a Dios le doy! Nuestros dedos atáxicos tiemblan al tantear en el teclado del teléfono celular cuando miramos de soslayo a un niño sumergido literalmente en un iPad nadando como pez en el agua. ¡Cochina envidia!

Para muchos, el ingreso en la Academia Nacional de Medicina ha traído, inesperadamente, aires de una nueva y bienvenida pubertad que recompone y rejuvenece la vida; es verdad con su acné –queratosis solares- y sus dolores de crecimiento –artrosis- pues desde un transcurrir por tediosos caminitos de la costumbre, ha venido el añadido de la renovación, pero no sin más pena, pues lo que nace sin ella es ineficaz y no se mantiene en pie. No llegamos a presenciar las conferencias ¨a capela¨, sin apoyo audiovisual; pero sí hemos asistido a la evolución desde las diapositivas contenidas en un carrusel, al computador y al power point, video beam, al iPhone y a la tableta o iPad. Desde aquellos que solemos y tenemos que volver a empezar siempre, una y otra vez sin desmayar, hasta otros para quienes el camino es menos enojoso; ojalá y ello nos haga más cercanos a la sabiduría que dicen que todo viejo carga consigo como premio de consolación de la chochera…

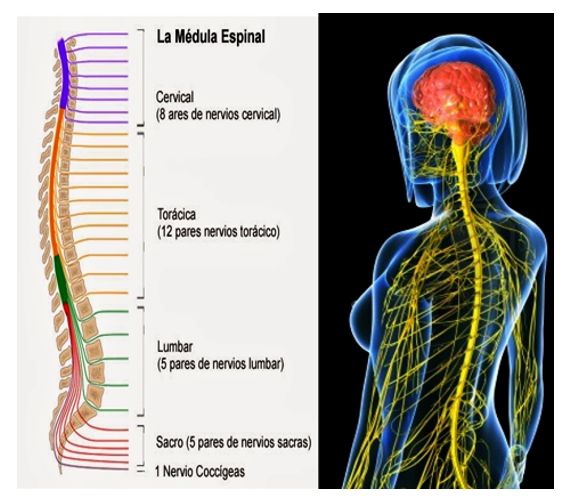

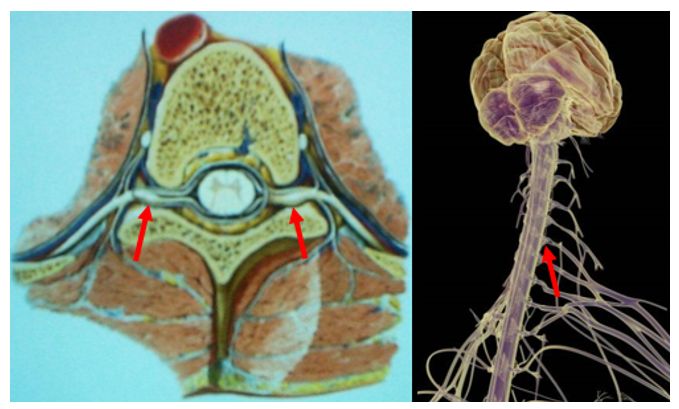

Desde el antiguo saber ¨técnico¨ o thékne iatriké, en el sentido originario helénico de la palabra (tékhne: saber algo sabiendo por qué se hace), impregnada de amor caritativo al humano enfermo, la técnica en su nueva versión cibernética, constituyó un desafío que muchos asumimos sabiendo que manteniendo nuestro cerebro vivaz a pesar de la pérdida fisiológica de unas ¡50.000 neuronas al día -así que al alcanzar los 75 años de edad habríamos perdido el 10% de las neuronas y 10% del peso de nuestro cerebro-!, podríamos tramontar una vejez miserable y hacerla una postrimería provechosa y productiva. La plasticidad a nivel de las células nerviosas presupone alargamiento compensador y producción de dendritas en las células nerviosas restantes para compensar el deterioro gradual y la pérdida de células nerviosas relacionados con la edad. Las nuevas conexiones en el árbol dendrítico pueden compensar el menor número de neuronas. Por ello, debemos luchar contra el sedentarismo intelectual, mar de sargazos, y así, de esa forma, hacemos crecer, retoñar y fortalecer el árbol dendrítico. No está pues todo perdido, el cerebro en su maravillosa plasticidad siempre tiene recursos para seguir aprendiendo, y con él, nosotros y la medicina misma.

Desde el antiguo saber ¨técnico¨ o thékne iatriké, en el sentido originario helénico de la palabra (tékhne: saber algo sabiendo por qué se hace), impregnada de amor caritativo al humano enfermo, la técnica en su nueva versión cibernética, constituyó un desafío que muchos asumimos sabiendo que manteniendo nuestro cerebro vivaz a pesar de la pérdida fisiológica de unas ¡50.000 neuronas al día -así que al alcanzar los 75 años de edad habríamos perdido el 10% de las neuronas y 10% del peso de nuestro cerebro-!, podríamos tramontar una vejez miserable y hacerla una postrimería provechosa y productiva. La plasticidad a nivel de las células nerviosas presupone alargamiento compensador y producción de dendritas en las células nerviosas restantes para compensar el deterioro gradual y la pérdida de células nerviosas relacionados con la edad. Las nuevas conexiones en el árbol dendrítico pueden compensar el menor número de neuronas. Por ello, debemos luchar contra el sedentarismo intelectual, mar de sargazos, y así, de esa forma, hacemos crecer, retoñar y fortalecer el árbol dendrítico. No está pues todo perdido, el cerebro en su maravillosa plasticidad siempre tiene recursos para seguir aprendiendo, y con él, nosotros y la medicina misma.

El Maestro Félix Pifano (1912-2003), nuestro ilustre amigo y profesor de patología tropical, nunca suficientemente bien ponderado, elevando su dedo índice derecho en movimiento de predicador nos reconfortaba diciendo, ¨Nacemos, nos hacen, nos hacemos y trascendemos…¨, llegando así a comprender o a averiguar algunos misterios de la vida. La genética que nos es impuesta es implacable; sin embargo, la esperanza contenida en la epigenética que nos impele a modificar esta otra y así vamos por la existencia, aprendiendo, deshaciendo, modificando y trascendiendo. Viendo con el retrospectoscopio en lontananza de caducos tiempos y aunque no conformes con nuestro desempeño, damos gracias a la vida por todos los privilegios concedidos…

-

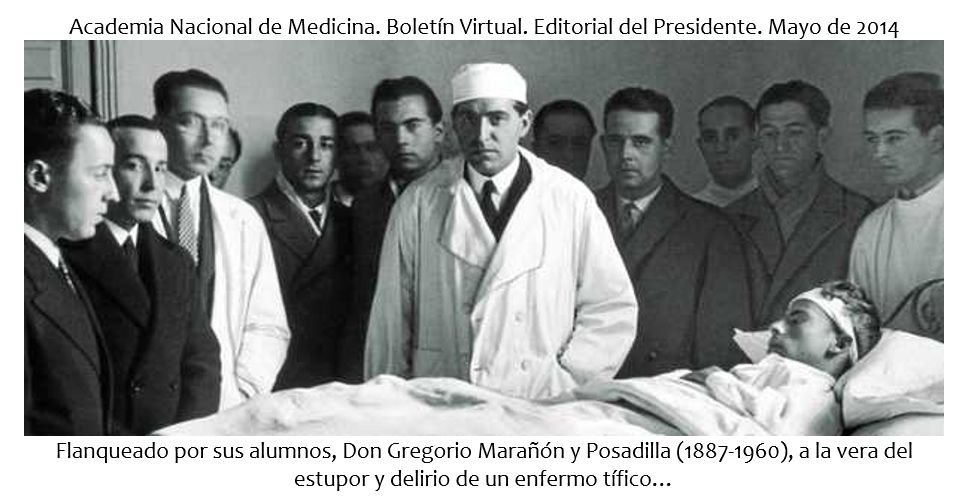

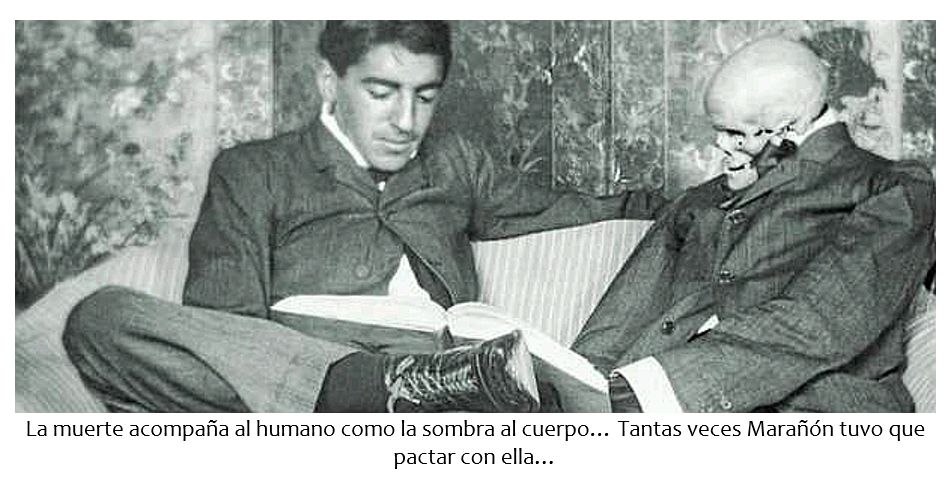

Gregorio Marañón y Posadilla (1887-1960)

-

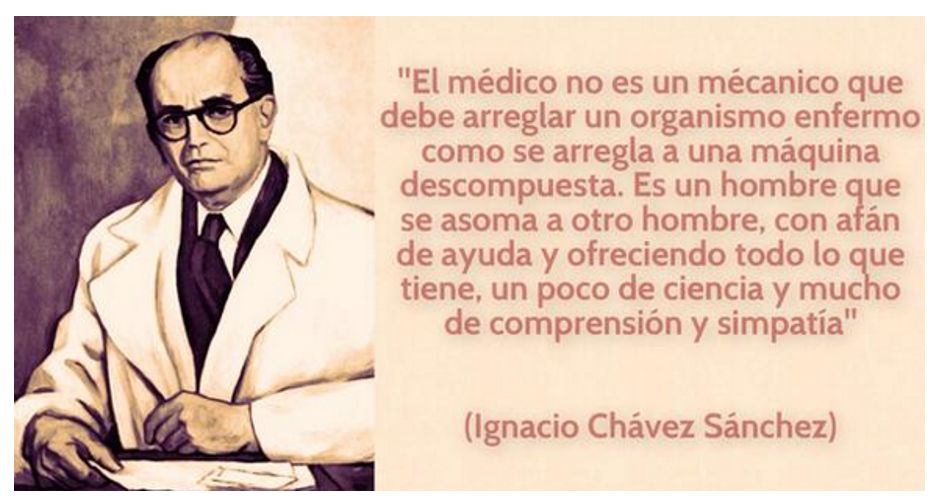

Pocos médicos en la historia me han tocado tanto como don Gregorio Marañón y Posadilla (1887-1960), el llamado ¨Hipócrates español¨, un apasionado por la vida. Un buen amigo médico, que nada tiene que ver con los avatares de la clínica y los enfermos porque es un investigador de retorta, canales de calcio y potenciales de acción, me mencionó que tenía los libros de ¨un tal Marañón¨, pesada herencia que había heredado de alguien y me preguntó si los quería. ¨Si los quieres habrá que traerlos en una carretilla¨ -me espetó- Y así fue… Fueron los tres gruesos tomos, más de tres mil páginas, de sus ¨Obras Completas¨ (Espasa-Calpe, 1967). Ha sido uno de los mejores regalos que en vida he recibido.

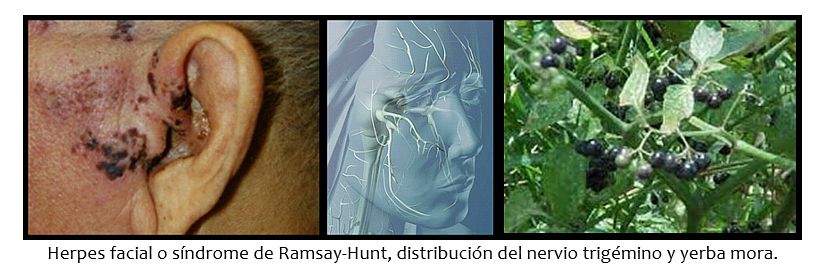

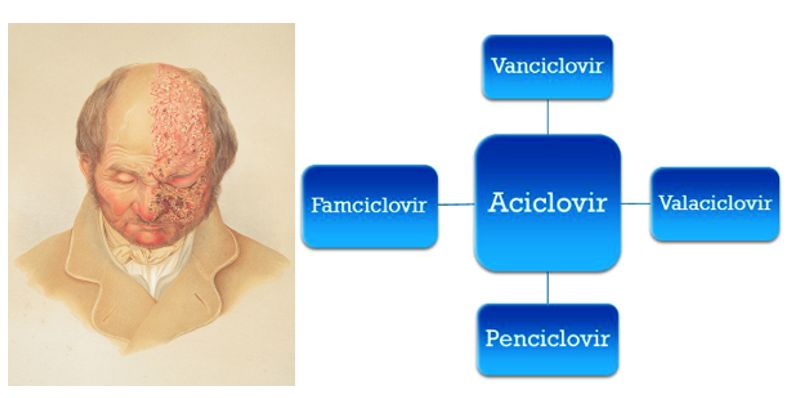

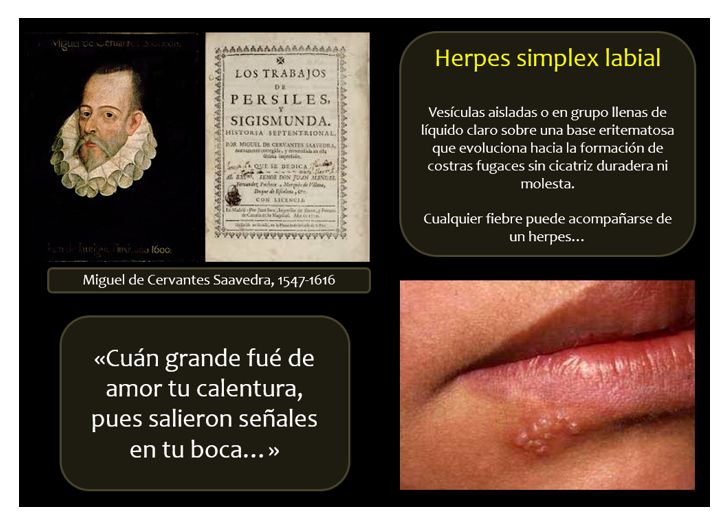

Por muchos años ha permanecido en mi biblioteca como obra de consulta su libro, ¨Manual de Diagnóstico Etiológico¨, 1940, donde están asentados 6228 temas o dudas diagnósticas; es cierto, poseo la 9ª edición de 1953, pero existe otra actualizada de 1984 en conjunción con el profesor Alonso Balcels. Dentro de la magna obra, se deja colar la candidez… Por ejemplo, hablando de herpes sintomáticos de algunas enfermedades infecciosas, donde dice que cualquier fiebre puede acompañarse de herpes simple -o ¨llaguitas¨, como las llamamos en Venezuela-, reseña una deliciosa alusión de Cervantes en Los Trabajos de Persiles y Sigismunda (1616), su obra póstuma –escrita 4 días antes de su muerte-:

¨Cuán, grande fue de amor tu calentura,

pues salieron señales en tu boca¨.

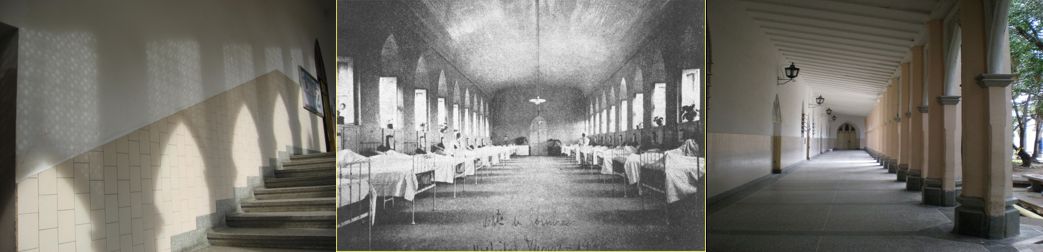

Y al continuar hablando de candideces, se aposenta en mi memoria el recuerdo del inicio de nuestro curso de tercer año. Como párvulos fuimos llevados por uno de nuestros instructores en fila de a dos en dos para que conociéramos el Hospital Vargas de Caracas, casona donde dejaríamos atrás los cadáveres, descubriríamos al humano enfermo, atisbaríamos cuan laberíntico es y afianzaríamos nuestra vocación de servir, o lo que es lo mismo, de ser médicos. Íbamos todos alegres y bulliciosos transitando los pasillos hasta que el guía, al pasar frente a la Sala 1 de Cardiología, llevando su índice derecho alzado sobre sus labios, nos dijo en queda voz,

-¨No griten, que aquí están hospitalizados los cardiópatas…¨ y el empático silencio, se hizo. Nada que ver con la falta de consideración y la palabra obscena del hogaño presenciada a diario en el mismo lugar y cincuenta y pico de años después …

Era una época en que, aunque fuera de forma velada, el vulgo y los médicos insistían en la importancia de las emociones en la génesis de un ataque cardíaco. Por eso especialmente con el cardiópata, debíamos tener mucho tacto y consideración para no perturbar su ánimo delicado y quebrantable. Se nos mencionó el paradigmático caso del famosísimo escocés John Hunter, cirujano y anatomista, médico del Rey Jorge III, y padre de la aproximación experimental a la medicina, malhumorado e intransigente como el que más, nacido en 1728 y fallecido bruscamente a los 65 años de un ataque cardíaco el 16 de octubre de 1793, cuando sostuviera una agria polémica sobre la admisión de unos estudiantes al Hospital San Jorge de Londres. Conocedor de su dolencia, solía decir que, ¨Mi vida está en las manos de cualquier patán que decida alterarme¨. El episodio de la muerte cardíaca de Hunter, se produjo durante un período de creciente comprensión de la relación entre la angina de pecho y la enfermedad arterial coronaria. Aunque esta asociación fue reconocida por primera vez por Edward Jenner (1749-1823), sí, el mismo de la variolización, y su pupilo, quien comprendiendo en vida la enfermedad de su maestro, mostró otro cándido episodio producido cuando en consideración a su amistad y agradecimiento, mantuvo en secreto y sin publicar su observación hasta que aquel falleciera. La autopsia de Hunter mostró, efectivamente como en otros de sus casos, que sus arterias coronarias estaban calcificadas y obstruidas.

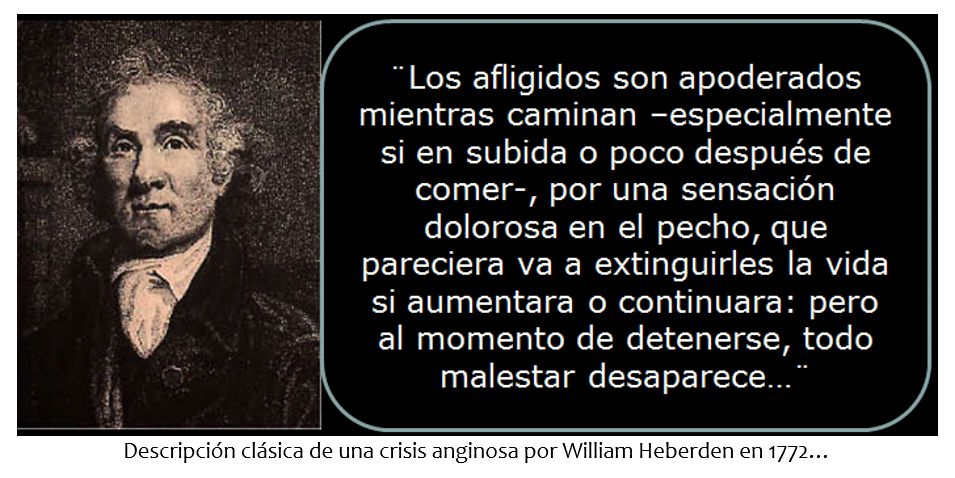

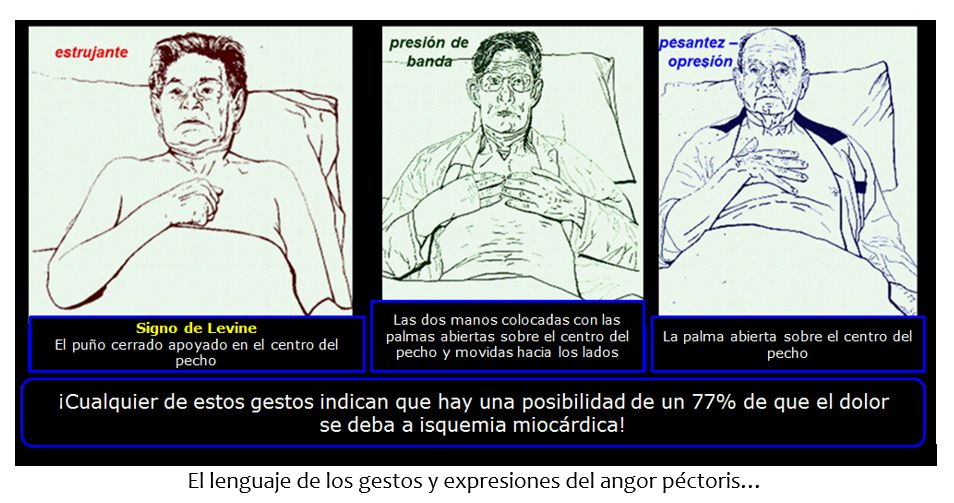

Fue también en tiempos de mi niñez médica, cuando ante la sospecha de una angina de pecho o isquemia miocárdica, se insistía no sólo en el dolor característico, su descripción por el paciente atendiendo también al lenguaje gestual revelador durante la descripción (Figura 5) y a las variantes del dolor, tal como había sido descrito por William Heberden (Londres, 1710-1801), en su libro ¨Some account of a disorder of the breast¨ (1772), (Figura 6), sino también en el angor animi o sensación de muerte inminente que le acompañaba… Es de hacer notar que en la medida en que la medicina se ha ido haciendo cada vez más materialista e inhumana, este componente realmente humano de la vivencia dolorosa y no existente en otros tipos de dolor precordial, ya no es más interrogado.

El verdadero legado de Heberden fue la aplicación de los ingredientes esenciales de la medicina en la práctica: el arte de la observación, el análisis agudo de lo que se observa y más importante aún, la compasión por los pacientes.

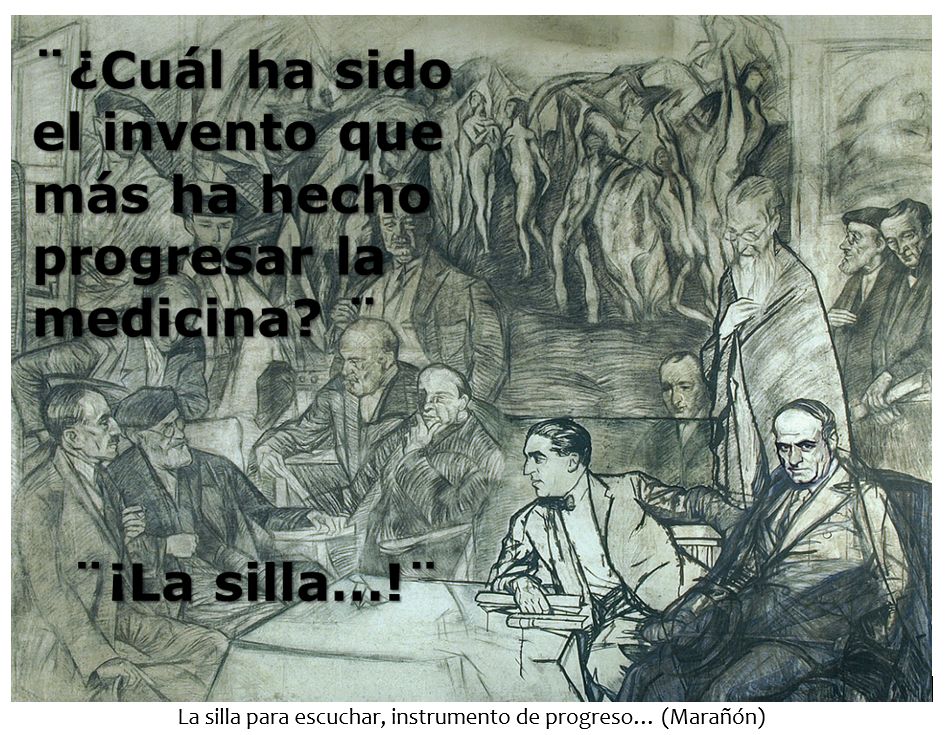

Tanto que estudiamos, tantas horas que dedicamos a ser buenos historiadores de nuestros pacientes, tantas horas consagradas a hacer erudito nuestro oído interpretando el enigmático lenguaje de la enfermedad y a escuchar los rumores del descalabro que produce, a sensibilizar nuestras manos para extraer del interior del paciente aquellas verdades que la enfermedad oculta, parece que ahora carecen de sentido. Y entrado ya el otoño de nuestras vidas, como la lluvia que borra el rastro, parece que lo aprendido en décadas se volvió transparente, antigualla superflua, inadecuada, demodé… La tecnología, como fagocito ayunoso, va engullendo todo aquello que ella misma ha creado haciéndolo inoperante para vendernos otro aparato, otra versión última e inacabada que espera por ser también devorada. ¿Será que aquella pregunta fantástica que se hiciera Marañón al interrogarse y contestarse?, ¨¿Cuál ha sido el invento que más ha hecho progresar la medicina? ¨, y sin dilación, él mismo contestándosela, ¨¡La silla…!¨ (Figura 7), en alusión a ese lugar donde médico y paciente somos enseñados, donde el uno aporta para que el otro interprete en términos de diagnóstico y pueda ayudar…

Pero alguien del lado de la técnica, siempre en pugilato con la clínica, viene en nuestro auxilio. Veamos un caso de protuberante actualidad: El ultrasonido diagnóstico (US) quiere, como la palpación y auscultación, formar parte del examen rutinario del paciente. A este punto se consagra un editorial del doctor Saurabh Jha en la prestigiosa revista New England Journal of Medicine del 10 de abril de 2014, relacionado con su empleo, una exploración seductora e inocente que puede ser peligrosamente imprecisa; desde su punto de vista el empleo indiscriminado del US de cabecera y su fabricación de equívocos, vendrá de la mano y traerá otros estudios de imagen como la resonancia magnética. Establece el terreno perfecto para crear lo que llama, víctimas de la medical imaging technology (v-o-m-i-t), que terminan sin embargo recibiendo la radiación que se intentó no utilizar. Finaliza diciéndonos, ¨Olvidémonos del ultrasonido, antes bien, realicemos una historia y examen apropiados¨.

Acuña Herbert Fred, M.D., profesor del Departamento de Medicina Interna de la Universidad de Texas, Houston, el término ¨hyposkillia¨ en referencia a la deficiencia de habilidades y destrezas de nuestros nuevos médicos, condición mediante la cual ya no son capaces de tomar una historia médica adecuada, no pueden realizar un examen físico confiable, no pueden valuar críticamente la información que reúnen, no pueden crear un plan de trabajo racional, tienen poco poder de razonamiento y se comunican muy mal. Por otra parte, raramente pasan tiempo suficiente para conocer a sus pacientes porque son rápidos para tratar a todo el mundo y en consecuencia, aprenden nada sobre la historia natural de una enfermedad… Por ello y siguiendo nuevamente a Fred, se privilegia el ¨tenesmo tecnológico¨ o urgencia incontrolable del médico para indicar métodos sofisticados de diagnóstico saltándose la anamnesis y la aproximación compasiva al paciente, al tiempo que expresa su causa: ¨La tiranía de la tecnología es producto de una educación insuficiente…¨.

Los médicos viejos tenemos el deber de rescatar para nuestros alumnos el precepto de Hipócrates, ¨Observa y registra¨. El uso de los sentidos y el plasmar lo que se observa y lo que se escucha en términos claros y simples.

Así como el astrolabio precedió al sextante, «La práctica —según las palabras de William James— puede cambiar nuestro horizonte teórico, y puede hacerlo de doble modo: puede conducir a nuevos mundos y suscitar nuevos poderes. El conocimiento que nunca lograríamos permaneciendo lo que somos, acaso sea alcanzable por consecuencia de poderes más elevados y una vida superior, esa que podamos lograr moralmente».

La vida de un médico es siempre perseguir, proseguir, estudiar la vida y vivirla intensamente e interrogarla, disfrutar las cosas sencillas y enseñar a otros a hacerlo, estudiar, comprender el pasado, pensar en presente (hic et nunc) y quizá, atisbar el futuro, meditar y preguntar continuamente a la muerte, aprender de ella e intentar retorcer sus designios sin perder de vista el propio Memento mori: ¨recuerda que morirás¨…

Las visiones placenteras de Dulcinea…

Las visiones placenteras de Dulcinea…

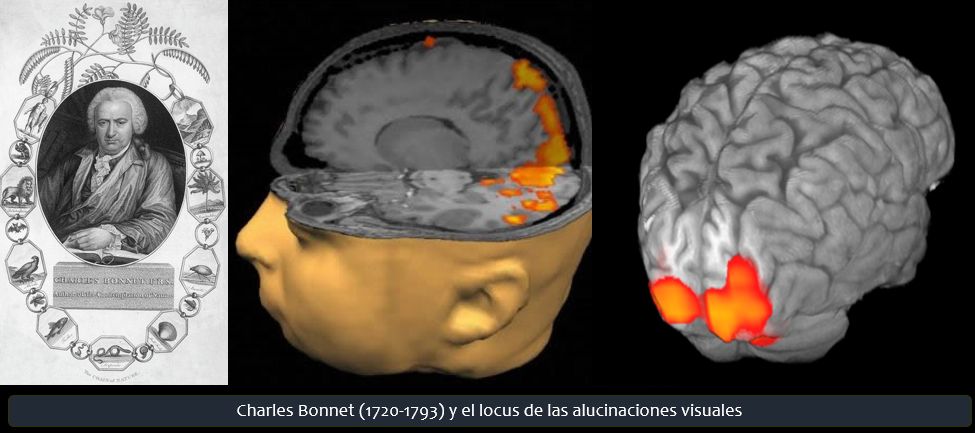

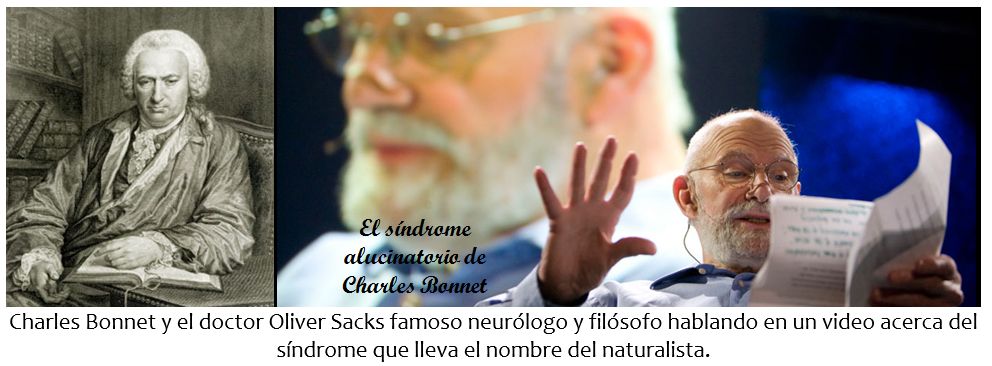

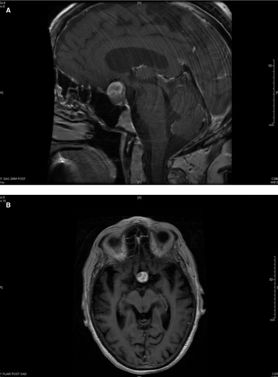

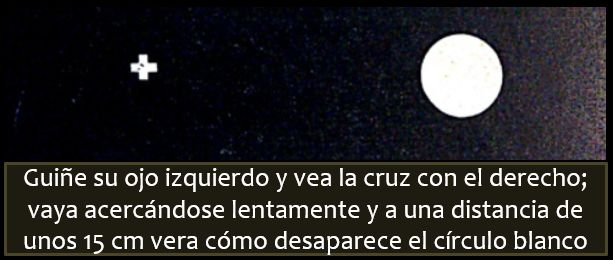

Estudiante de medicina que yo era, muy jojotico, curioso y maravillado por ese nuevo mundo que comenzaba a transitar, fui aventado por mi recordado hermano Fidias Elías, también estudiante entonces, al Servicio de Oftalmología del Hospital Vargas de Caracas. No supe ni porqué estábamos allí… Tiempos dorados aquellos de mi queridísimo Hospital… A ambos costados de la limpia y brillante sala, se alineaban camas y pacientes. Algunos conversaban amenamente y sin estridencias, esperando por su cirugía; otros, recién operados de cataratas, más parecían hileras de muertos de un funeral colectivo: Espalditendidos, inmóviles, con los ojos cubiertos por vendajes y la sábana blanca lisita cubriéndoles hasta a la altura de las tetillas… Pero no, estaban muy vivos y conscientes de que cualquier movimiento podría causarles pérdida de la operación y de la visión. Quizá sumergidos en oscuras cavernas, incomunicados visualmente, abandonados al silencio cerebral y sus rebullones: pájaros de mal agüero, a sus propias fantasías, esperando por el momento en que se retirarían las vendas. Y fue precisamente allí cuando ocurrió el fenómeno:

Estudiante de medicina que yo era, muy jojotico, curioso y maravillado por ese nuevo mundo que comenzaba a transitar, fui aventado por mi recordado hermano Fidias Elías, también estudiante entonces, al Servicio de Oftalmología del Hospital Vargas de Caracas. No supe ni porqué estábamos allí… Tiempos dorados aquellos de mi queridísimo Hospital… A ambos costados de la limpia y brillante sala, se alineaban camas y pacientes. Algunos conversaban amenamente y sin estridencias, esperando por su cirugía; otros, recién operados de cataratas, más parecían hileras de muertos de un funeral colectivo: Espalditendidos, inmóviles, con los ojos cubiertos por vendajes y la sábana blanca lisita cubriéndoles hasta a la altura de las tetillas… Pero no, estaban muy vivos y conscientes de que cualquier movimiento podría causarles pérdida de la operación y de la visión. Quizá sumergidos en oscuras cavernas, incomunicados visualmente, abandonados al silencio cerebral y sus rebullones: pájaros de mal agüero, a sus propias fantasías, esperando por el momento en que se retirarían las vendas. Y fue precisamente allí cuando ocurrió el fenómeno: