«Lo que no mata engorda…», susurró el buenote de Juan Rebolledo con sus ojitos brillantes y unidos de cuchicuchi hambriento fijos en la hamburguesa «ene» veces refrita que el «perrocalientero» le extendía en medio de una nube de golosas moscas…

Del improvisado ajicero siempre dispuesto para satisfacción de gustos exigentes y refinados, espantó más moscas que compartían su «buen gusto» y sacudió fuerte para extraer de él algunas gotas de aquel cetrino y cenagoso líquido. Alegre se encaramó en su moto cobradora, destartalada y bullanguera, y tarareando el son de la salsa de moda se alejó serpenteante y contra el sentido de la flecha en medio de una nube de humo negro contaminante…

Setenta y dos horas no más bastaron para que aquella carga de ponzoña mordiera el tubo digestivo de nuestro héroe motorizado: Retortijones de tripas, diarrea que a poco se transformó en un «esputo rectal» de moco mezclado con sangre y un puja-que-te-puja en el excusado sin lograr del cuerpo nada dar… Los espeluznos y la fiebre vespertina tampoco demoraron en mostrarse, y mucho más retrasado arribó «un peso», «un sentir el hígado», que dio paso a un dolor al final del costillar anterior derecho que el resuello le cortaba reflejándose paleta arriba. El Hospital Vargas había sido siempre su paño de lágrimas y hasta allá se marchó a verterlas…

El joven internista de humano trato que le recibiera como perro perdiguero en la husma de su presa, de inmediato reconoció el olor de aquel rizópodo: «Primera consideración, absceso hepático amebiano; curación casi segura por la emetina parenteral y el metronidazol oral»-, dijo para sí. Juan pálido se torna y sale de nuevo espitado para el excusado. ¡Por favor, recógeme en esta cajita un poquito del moco que botes!, le atajó el internista antes del despegue. Una vez en sus manos, con paso redoblado se dirigió al Laboratorio Central para ver «en fresco», al microscopio y entre lámina y laminilla el moco recién emitido que le daría la razón, pues vería la forma trasluciente o agresiva—vegetativa— de la ameba histolítica. Había aprendido de sus maestros que «la ameba muere en los pasillos del hospital…», pues una vez retirada de su hábitat natural, caliente y húmedo, si uno no se apura deja de moverse y ya no podrá ser identificada.

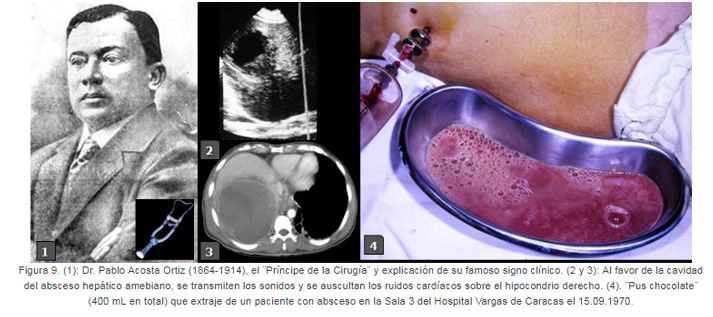

En su veloz carrera, no prestó mayor atención a un pedestal con su busto marmolino que ignorado por la costumbre, se erige frente a la sala 20 y en el cual puede leerse, «Doctor Pablo Acosta Ortiz, 1864-1914. Homenaje de la Sociedad de Estudiantes de Medicina de la Universidad Central. 12-10-32». ¿Qué dirían entonces el doctor Elías Benarroch devoto guardián del busto por tanto años, y los entonces bachilleres Manuel Noriega Trigo y Eduardo Celis Sauné? Cuantos años de sudor y gestiones que costó desvelar aquel busto del «Príncipe de la Cirugía Venezolana» en terrenos del hoy centenario nosocomio para que hoy día nadie se pregunte. Y éste, ¿quién fue? ¿qué hizo…?

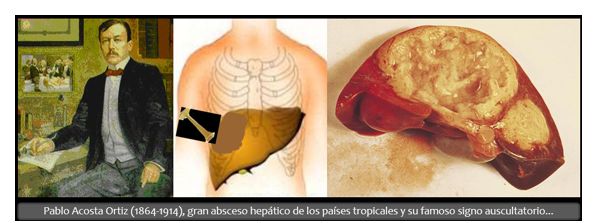

Y es que hablar de amibiasis en Venezuela equivale a mencionar a Acosta Ortiz, particularmente cuando sigue tratándose de una condición de endemicidad perenne en estos predios de higiénica aversión, tanto en su forma intestinal aguda (disentería) o crónica, como en su complicación más común, otrora llamada la «hepatitis supurada de los países cálidos», viejo nombre reemplazado por el de absceso hepático amebiano.

La ameba histolítica (de ꞋhistoꞋ: tejido y ꞋlisisꞋ: disolver) ingresa al individuo en su forma quística, especie de bunker microscópico donde el parásito adormila sin que casi nadie le perturbe. A través del agua o los alimentos pateados por moscas o cucarachas, o regados con residuos cloacales -práctica común en los plantíos de hortalizas aledaños al fétido río Guaire-, a través de la boca ganan acceso al tubo digestivo distal (colon). En ese medio propicio si el ambiente le es hostil bien puede quedarse encapsulada a la espera de una disminución en la capacidad defensiva local, o bien puede manifestar de una vez su capacidad de agresión.

En extraordinaria semejanza con el pasmoso caso del Doctor Jekyll y Mister Hyde de Robert L. Stevenson (1886), se nos presenta el amebiano cambio de carácter: A la luz del sol es la amiba una durmiente acorazada y anodina, pero no más al ingresar en las perpetuas tinieblas de la cavidad colónica, se apodera de ella un genio satánico y destructivo ¿Acaso no parecido a la dual naturaleza del hombre con su anverso bondadoso y su envés perverso?

Su forma vegetativa o «cometejidos» especie de microscópica gelatina insaciable, se desparrama propulsándose con falsas patas o pseudópodos, secretando sustancias digestivas de gran poder destructivo que destruyen los tejidos que penetra para así alimentarse de ellos. La expresión de su poder lítico da entonces lugar a la disentería amebiana con su cohorte de cólicos abdominales, diarrea que pronto es reemplazada por deyecciones de moco y sangre, y el terrible «pujo» con que el vulgo suele designarla, casi siempre en ausencia de fiebre o mal estado general. Es producto de numerosas ulceraciones que, simulando picaduras de pulgas o uñazos se ven por doquier en el colon, particularmente en sus últimos tramos izquierdos y en el recto.

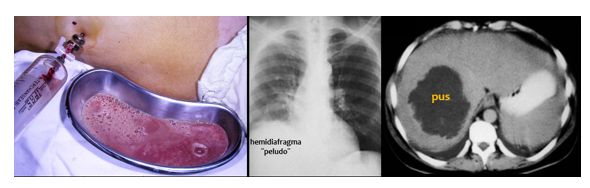

En su desatado apetito llega a invadir las venas ganando acceso al torrente sanguíneo desde donde, como torpedos infectantes son disparados hacia el gran desaguadero de la vena porta que va a depositarlos en su última posta, la glándula hepática y especialmente en su lóbulo derecho. Por pelotones se atascan en aquellos ramales cuyo reducido calibre no les permite proseguir. Allí, las condenadas una vez más, ponen en funcionamiento sus taladros químicos y pasan al tejido del noble órgano al cual convierten literalmente en «pate de foie» –hepatitis amebiana—, para después formar cavidades rellenas con pus de aspecto achocolatado característico -absceso hepático amebiano-. A menos que la amiba sea detenida mediante tratamiento médico oportuno y efectivo o evacuando el pus por punción o cirugía, se producirán graves complicaciones y aún la muerte misma.

En la época de Acosta Ortiz había que desalojar el pus mediante cirugía o la muerte casi segura, signaría el curso del enfermo. En asociación con el doctor Luis Razetti, «en cinco años (1894-99) operaron 69 enfermos de hepatitis supurada de los países cálidos con una mortalidad general de 24,60%«, que entonces no difería de los resultados obtenidos en países de mayor desarrollo. Eran épocas de poca asepsia, con anestésicos poco seguros y sin antibióticos, donde se necesitaba una verdadera vocación y decisión para hacer lo que debía hacerse.

¡Qué diferencia con estos tiempos de abundancia de recursos malgastados, donde nunca hay un pabellón de cirugía dispuesto pero sí mil excusas para no intervenir, porque ya los médicos no nos colocamos en el lugar del paciente pues hemos perdido la voluntad de servir!

El advenimiento de la emetina introducida por Roger en La India en 1912, libró posteriormente a muchos enfermos del escalpelo del cirujano. Pero se da el hecho de que en estas épocas de engaño, las casas farmacéuticas expenden metronidazol y emetina inefectivos, de baja calidad y aún sin previo aviso dejan de producirlas ante las enaguas indiferentes de las más altas autoridades sanitarias. Así que los enfermos tardan más en curarse y aún mueren tras penosa agonía a menos que se recurra a la vieja hepatotomía de Acosta Ortiz.

Nuestra memoria retrógrada perdida ha olvidado las lecciones de nuestros ancestros, e intereses ideológicos torcidos disfrazados de interés gremial o interés en el pueblo dirigen a nuestros jóvenes a espaldas del sufrido paciente. Quizá no fue infundada la angustia de Noriega Trigo cuando temió que por la apertura del Hospital Universitario de Caracas, «el monumento de Acosta Ortiz en el Hospital Vargas quedaría desolado y abandonado por las generaciones de estudiantes y médicos».

Los estudiantes y los médicos no nos hemos ido, pero la desolación y el abandono se exteriorizan en que ya nadie sabe quién fue ni cuál fue el gran legado nos dejó…

Peor aún, en tiempos más recientes de saña roja, de destruir por destruir, nuestros residentes se alejan en desbandada a otros rumbos donde se estime la excelencia y se acoja al talento joven…