Archivos de la etiqueta: William F. Hoyt

La anciana de los anteojos percudidos… o el valor de la empatía.

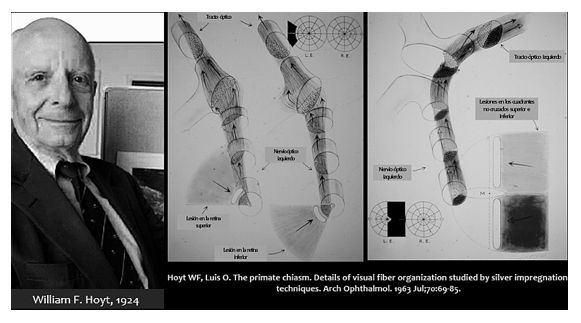

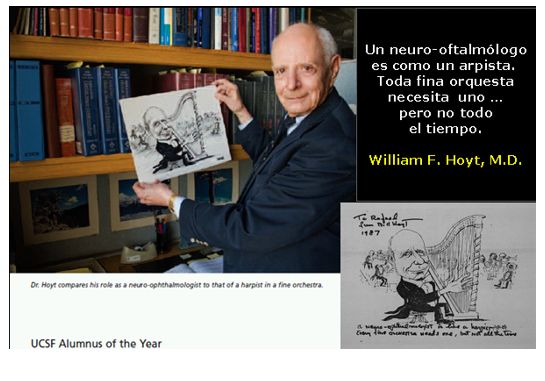

El doctor William Fletcher Hoyt, M.D. (1926-2019), profesor emérito de neurooftalmología, oftalmología, neurología y neurocirugía de la Universidad de California, San Francisco y director de la Neuro-Ophthalmology Unit adscrita al Neurosurgical Department, ha sido mi mentor y queridísimo amigo desde fines de la década sesenta del siglo pasado.

El doctor William Fletcher Hoyt, M.D. (1926-2019), profesor emérito de neurooftalmología, oftalmología, neurología y neurocirugía de la Universidad de California, San Francisco y director de la Neuro-Ophthalmology Unit adscrita al Neurosurgical Department, ha sido mi mentor y queridísimo amigo desde fines de la década sesenta del siglo pasado.

Siendo un internista –que no un neurólogo, oftalmólogo o neurocirujano- me acogió como Fellow en su Unidad de Neurooftalmología ignorando mi bastardo pedigree. Reveló su mente amplia y dispuesta al decirme, ¨no veo por qué un internista no pueda aprender lo que he enseñado a tantos otros de mis alumnos neurólogos, oftalmólogos y neurocirujanos¨. Así, que me estrené y me entrené como el primero y único internista que hubiera pasado por sus manos. Autor principal de 266 artículos en reputadas revistas, descriptor de numerosos signos, síntomas y síndromes, y coautor de la bíblica tercera edición en tres tomos para un total de 2800 páginas del Walsh and Hoyt´s, Clinical Neuro-Ophthalmology; entrenó 71 Fellows, la mitad de los cuales provenían de países lejanos; 48 se convirtieron en profesores de neurooftalmología, 8 fueron jefes de departamentos de neurología y 6 lo han sido de departamentos de oftalmología en reputadas universidades norteamericanas.

Un posgrado con él era un anhelado sueño y una preciada credencial que le abría a cualquiera de sus alumnos una posición en una reputada universidad norteamericana. Bill Hoyt ha sido considerado como uno de los gigantes de la neurooftalmología mundial del siglo XX y en 1983 recibió el título de Doctor Honorario en Medicina del Instituto Karolinska, Estocolmo, Suecia. En mis tiempos, su oficina era La Meca mundial de la neurooftalmología donde llegaban a verle, rendirle pleitesía y beber de sus saberes profesores locales y extranjeros de países diversos, Inglaterra, Australia, Nueva Zelanda, Japón y Suecia, por mencionar algunos.

¨Toughy Bill¨ era llamado por su carácter severo o dureza de espíritu, mote que le acuñó el doctor J. Lawton Smith, M.D. (1929-2011), otro de los grandes de la neurooftalmología norteamericana, y bastaba con sufrirlo en las reuniones clínicas de cada día a las 7.00 a.m. para entender el porqué del apodo. Con razón cuando le pregunté al doctor Rafael Cordero Moreno (1917-2010) profesor venezolano que me abrió las puertas de su Unidad, cómo era el doctor Hoyt, él me respondió secamente, -¨Ya usted verá…¨

Y seguro que lo vi… El nivel de estrés en esos encuentros memorables era tan grande, que el ambiente se llenaba de olor de carne asada a la parrilla; claro está, la carne de nosotros, los asistentes. Sentados, Fellows y residentes en torno a una larga mesa, cada uno presentaba el caso del paciente hospitalizado que había visto la tarde del día anterior. Allí comenzaba el estropicio colectivo. Nada le complacía pues era muy intemperante, impaciente e intolerante con la ignorancia; la degollina entonces, no tardaba en iniciarse no quedando títere con cabeza; ¨la letra –el conocimiento- con sangre entra¨ era tal vez su motto, ese mismo que empleaban nuestros maestros de escuela de tiempos de añil. Conocía de memoria y en detalle las entidades patológicas, las referencias bibliográficas que las apoyaban y a sus descriptores, y raramente se equivocaba, así que pronto, en el término de la distancia y como muerto que el diablo lleva, había que ir a la biblioteca a revisarlas y aprenderlas, y prepararnos sin esperanzas para la zafra del próximo día…

Su presencia infundía respeto y temor cuando no tremor. Mi barba, muy negra a mi llegada, comenzó prontamente a florecer como el guamo, es decir, se llenó de las impertinentes canas del estrés que no de la vejez, especialmente porque no podía seguir su paso; ignoraba demasiado, aprendía lentamente, por lo que no perdía la oportunidad de decirme algo muy pesado que ya yo sabía y sufría:¨You are a slow lerner, Rafee!¨, y además, lo que había acumulado en mi trayectoria de veinte años de internista, no parecía servirme de nada, en meses no había visto a un paciente desnudo y dispuesto a ser examinado por mí; peor aún, tenía cuarenta años de edad, mi estela vital se acortaba y no podía perder tiempo alguno…

Su presencia infundía respeto y temor cuando no tremor. Mi barba, muy negra a mi llegada, comenzó prontamente a florecer como el guamo, es decir, se llenó de las impertinentes canas del estrés que no de la vejez, especialmente porque no podía seguir su paso; ignoraba demasiado, aprendía lentamente, por lo que no perdía la oportunidad de decirme algo muy pesado que ya yo sabía y sufría:¨You are a slow lerner, Rafee!¨, y además, lo que había acumulado en mi trayectoria de veinte años de internista, no parecía servirme de nada, en meses no había visto a un paciente desnudo y dispuesto a ser examinado por mí; peor aún, tenía cuarenta años de edad, mi estela vital se acortaba y no podía perder tiempo alguno…

Horas de horas, maravillado, pasé aprendiendo nuevas cosas, nuevas patologías, nuevas formas de mirar, de observar a lo Sherlock minucias clínicas de gran relevancia, y dos años no fueron suficientes; esperaba con ansias volver a Caracas para enseñar todo cuando había acumulado en mi costal de experiencias fraguadas en el dolor del ignorante… A mi regreso, el Hospital Vargas de Caracas me dio oportunidad de continuar aprendiendo, lentamente, según mi propio paso, sin apuros, pero con muchos trompicones, llenándome de pericias y teniendo la oportunidad de enderezar mis propios entuertos, aunque no del todo… Siempre me mantuve en contacto epistolar con él, refiriéndole mis experiencias, enviándole fotografías de mis pacientes y siempre obteniendo un punto de vista en el que no había pensado. Con los años mis preciados alumnos y sus preguntas, hicieron el resto…

Casi a diario acompañaba a Bill –como quiso que le llamara- a ver los outpatients; una manera de aprender sus métodos, de ver la ¨maestría de un maestro en acción¨, momentos memoriosos que no estaba dispuesto a perderme a pesar de sus reclamos, repugnancias y miradas fulgurantes. Severo ingresaba al Eye Room, la habitación dispuesta para la consulta externa, se sentaba en una simple silla de aluminio de asiento y respaldo verdes y frente a él, no mediando un escritorio, lo enfrentaba el paciente en otra silla similar. Allí, inmediatamente, se daba una transmutación: la profunda omega melancólica de su entrecejo se relajaba, la tensión de las líneas de expresión de su cara cedía y una facies risueña entonces le poseía. Así pues, se dirigía al paciente con un humilde y suave voz,

–¨OK, Ms. Morgan, teach me…¨.

Nunca había escuchado que un profesor mío le dijera a un paciente que le enseñara…; suponía que era todo lo contrario, que los médicos estábamos allí para con nuestra sabiduría, a lo mejor hasta inventada, enseñarlo a él… Pero no era así, quien sufre sabe dónde y cómo le aprieta la queja y va en busca del porqué y su resolución. Y así, el otro comenzaba a echarle su cuento, y él a pedirle aclarar puntos para armar un rompecabezas virtual e ir directamente a buscar lo que la guía de la anamnesis indicaba: La guarida del enemigo emboscado en la selva cerebro-visual. ¡Cuán afortunado fui, cuánto aprendí en dos años de caras duras y comentarios destemplados hacia mi persona…! Era el precio que había que pagar, pero él contaba con mi admiración, y para aprender es necesario amar y admirar a quien nos enseña…

Porque, ¨El profesor –dijo Gregorio Marañón en un acto de homenaje jubilar a don Agustín del Cañizo- sabe y enseña. El maestro, sabe, enseña y ama. Y sabe que el amor está por encima del saber, y que sólo se aprende de verdad lo que se enseña con amor¨. Por esto el maestro –había escrito en 1931- ¨no puede hacer nada que tenga más eficacia que el gesto de abrir la puerta de la escuela de par en par, con ademán de cordial efusión¨.

Una de esas mañanas franciscanas esplendentes de cielo muy azul, 12º C de temperatura, brisa suave y vivificante, cuando desde el ventanal de la Unidad de Neurooftalmología podían verse con nitidez las dos torres carmesí del ícono citadino, el Golden Gate Bridge, y el día invitaba a salir al Golden Gate Park a dar gracias a la vida, llegó ante nuestra presencia una señora viuda muy añosa y solitaria, una LOL (por little old lady) como supe que las llamaban no sé si con sorna o con respeto, con exceso de carmín en sus mejillas colmadas de arrugas, vistiendo un destartalado sombrerito de flores mustias y un sobretodo negro mareado por el tiempo -¨jovero¨, hubiera dicho mi madre-, con el enrarecido y áspero olor del uso continuado y la falta de un tintorero bondadoso…

Una paciente suya a quien le habían resecado exitosamente un meningioma del tubérculo de la silla turca meses atrás que comprimía la vía visual y salvaguardada su visión. Temía ella que estaba ocurriendo una recidiva tumoral pues desde hacía ¨a couple of days¨ estaba viendo muy mal, muy borroso, muy distorsionado. Esa fue la queja conmovida que envolvía su urgente pedido de ayuda. Soledosa en sus últimos días por fallecimiento de su amado marido, ¿qué haría ella sin su visión…? Bill, se quedó viéndola fijamente; suavemente le pidió su autorización para retirar sus anteojos, cosa que al tiempo hizo; –¨I´ll be back in a minute¨, le dijo palpándole en el hombro para reconfortarla, y me invitó a acompañarle. Salimos de la estancia hacia el pasillo y de allí entramos al baño. Confundido y expectante con todo ese ritual sin aparente sentido, le vi depositar jabón en sus manos, frotar los vidrios repetidas veces al tiempo que los enjuagaba con fruición; luego los secó cuidadosamente con una toallita de papel, y con una sonrisa de infantil satisfacción volvió al Eye Room y se los calzó de nuevo a la añosa, quien, ante el milagro de la recuperación de su visón, le devolvió una sonrisa de agradecimiento por haberle curado…

Insólita aquella gloriosa mañana de humanas lecciones, presenciar a un profesor de su estatura sacando enorme satisfacción de un hecho en apariencia nimio e intrascendente como el de Jesús lavando los pies a un pobre, y yo, radiante de emoción, protagonista de una situación teñida de empatía y gran humanitarismo. Desde entonces y en personas ancianas, varias veces yo mismo, he repetido similar ritual, ese que vi hacer a mi maestro y cada vez he sacado igualmente enormes satisfacciones ante la reacción del desvalido.

Y es que la vida del médico está repleta de momentos empáticos y de cercanía al lado del necesitado. Hemos sido afortunados, la vida nos colma en exceso si somos conformes; hemos tenido oportunidades y privilegios, y es tiempo de devolver todos esos favores recibidos. Como médicos tenemos innúmeras ocasiones para extender nuestra mano solidaria y cálida a aquellos a quienes nos debemos. Recordemos que el término empatía designa con vigor el acto psicoemocional por el cual el médico se pone en el lugar de su enfermo, calza sus zapatos y en consecuencia se esfuerza por sentir en carne propia lo que a aquel está ocurriéndole; y para que un tal acto sea eficaz, no sólo basta un buen deseo, ha de estar teñido de sensibilidad, tacto e imaginación para lograr que el acto médico se rija desde el mundo del enfermo, es decir, asumiendo la subjetividad de esa persona, y no desde el mundo prepotente del médico y la medicina.

Pero además, convencidos de que el paciente, al decir de Ludolf von Krehl (1861-1937) de la Escuela de Viena, es una ¨unidad existencial¨, con unicidad y espiritualidad propias, que no es él propiamente ¨una enfermedad¨, una etiqueta, sino un ser humano regido desde su interior y dotado de raciocinio, libertad, intimidad y responsabilidad, por lo que debemos evitar transformarle en una cosa: cosificarle; con ello y en forma consciente lo libraremos de toda posible iatrogenia o daño infligido por la acción del médico.

Pero además, convencidos de que el paciente, al decir de Ludolf von Krehl (1861-1937) de la Escuela de Viena, es una ¨unidad existencial¨, con unicidad y espiritualidad propias, que no es él propiamente ¨una enfermedad¨, una etiqueta, sino un ser humano regido desde su interior y dotado de raciocinio, libertad, intimidad y responsabilidad, por lo que debemos evitar transformarle en una cosa: cosificarle; con ello y en forma consciente lo libraremos de toda posible iatrogenia o daño infligido por la acción del médico.

Nunca es más importante en nuestros días, que un médico intente conocerse a sí mismo mediante autoanálisis y aun, echando mano del doloroso psicoanálisis personal. Como exigencia personal y de moral personal y médica, asumí ese compromiso hace ya muchos años y conozco muy de cerca las penas y dolores de crecimiento que se dan cita y se desarrollan en el diván del psicoanalista… De esas largas horas de tantos días, meses y años aprendí a ser hombre…

Los pacientes pobres del Hospital Vargas de Caracas me han enseñado a lo largo de muchos años no sólo a despojarme de mi timidez y muchos de mis complejos, sino también acerca de la geografía nacional que en mi mocedad desconocía: pueblos como Humocaro Alto y Humocaro Bajo, Pámpano y Pampanito, Michelena y Guardatinjas, El Furrial, a través de sus bocas sonaron en mis oídos por vez primera y me indujeron a ir al mapa. Además, su lenguaje tan particular arrastrado del castellano antiguo, como ¨ancina¨ por así; estar ¨opado¨ para designar los párpados hinchados; ¨causón¨ por conjuntivitis; tener la ¨demostración¨ por tener la menstruación; estar ¨suspensa¨ por encontrarse en amenorrea; ¨ensuciar¨ por evacuar, y tener una ¨continuación¨ por diarrea…

No suficiente, en su dolor me enseñaron su conformidad aprendida y enfermiza, su incapacidad para comprender que tienen derechos y que la atención que les proporcionamos no es un mero acto de beneficencia; su tolerancia infinita ante el dolor mordicante, somático o psíquico… Con ellos como protagonistas, enuncié y publiqué lo que designé como ¨el síndrome de paciente devuelto¨, una forma de iatrogenesis por omisión, suerte de mal endémico y trasunto de deshumanización que en forma endémica y a lo largo de los años, se ha aposentado a sus anchas en la gran mayoría de nuestros hospitales públicos, sin que le reconozcamos o prestemos la importancia que se merece por el incomprensible acostumbramiento ante ¨el dolor que no nos duele¨: el dolor del semejante, y por ir asido de nuestra mano en el diario trajinar como la sombra al cuerpo. El paciente es devuelto una y otra vez de una consulta, de un procedimiento complementario sometiéndolo repetidas veces al ayuno o a enemas evacuadores, y aún, del mismo pabellón quirúrgico, una y otra vez por causa de la irresponsabilidad e indiferencia compartidas de quienes tenemos a nuestro cargo solucionar sus problemas.

No más ayer vi una joven paciente operada de las mamas en 4 ocasiones, una, mamoplastia de reducción que dejó una intolerable asimetría; otra, para colocación de prótesis; otra más, para subsanar el entuerto de colocar la prótesis más grande donde debía ir la más pequeña –algo similar a amputar la pierna sana y no la enferma u operar una hernia en el lado sano-, y por último una cuarta para retirar una de las prótesis que se había encapsulado…

En estos tiempos de socialcomunismo interesado en sumisiones y esclavitud, la empatía parece ser una virtud en extinción o totalmente ahogada. Como si fuera una peste contagiosa, nos desprendemos, nos alejamos del que sufre, la costumbre nos hace invulnerables y simplemente, asumiendo que siendo culpa de otros, podemos ser absueltos…

En aquel día hermoso y luminoso pudo él hacer gala de su mote de ¨toughy¨, mostrándome una vez más su dureza; acosarme a preguntas buscando que no tuvieran respuestas; denigrarme por mi lento aprender, pero… no, no lo hizo; hubiera podido preguntarme sobre meningiomas, acerca de su biología, clasificación y clínica visual, sobre Harvey Cushing el neurocirujano de postín y hasta hacerme pasar por ignorante frente a su paciente; pero tampoco fue así; pudo más su empatía con la viejecita desguarnecida e inerme, y en esa ocasión, decidió darme una lección de piedad, humildad y cercanía al paciente…

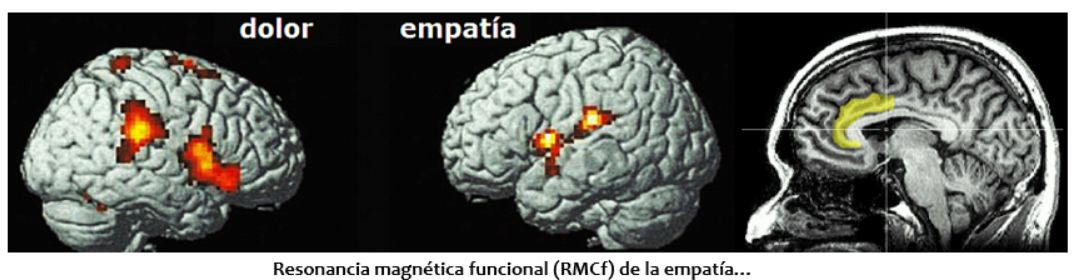

La empatía, del griego ἐμπαθής («emocionado»), es la capacidad cognitiva de percibir como si fuera propio en un contexto común, lo que otro individuo podría estar sintiendo. También se le describe como un sentimiento de participación afectiva de una persona en la realidad que afecta a otra. Para muchos, es la base de la conciencia moral; para otros, tiene una base neurobiológica. Las mismas regiones del cerebro que procesan nuestras primeras experiencias con el dolor son también activadas cuando observamos a nuestros pares en pena. La empatía y el interés empático no son solo ideas. Están enraizadas en fenómenos físicos concretos y mensurables y son parte de nuestra naturaleza. Ello no significa que no estemos influenciados por ideas, pero parece indicarnos que los humanos no dependemos únicamente de un entrenamiento cultural para desarrollar el sentido empático.

La empatía, del griego ἐμπαθής («emocionado»), es la capacidad cognitiva de percibir como si fuera propio en un contexto común, lo que otro individuo podría estar sintiendo. También se le describe como un sentimiento de participación afectiva de una persona en la realidad que afecta a otra. Para muchos, es la base de la conciencia moral; para otros, tiene una base neurobiológica. Las mismas regiones del cerebro que procesan nuestras primeras experiencias con el dolor son también activadas cuando observamos a nuestros pares en pena. La empatía y el interés empático no son solo ideas. Están enraizadas en fenómenos físicos concretos y mensurables y son parte de nuestra naturaleza. Ello no significa que no estemos influenciados por ideas, pero parece indicarnos que los humanos no dependemos únicamente de un entrenamiento cultural para desarrollar el sentido empático.

Estudios con resonancia magnética funcional (fMRI)[1] realizados por Zhixian Gao y cols. (Mount Sinai School of Medicine, New York; Brain 2012:135;2726–2735), revelaron que pequeñas lesiones de la corteza insular anterior, pero no en la corteza cingulada anterior, resultaban en déficits en la percepción del dolor explícito e implícito, apoyando el papel crítico de la corteza insular anterior en el procesamiento del dolor empático.

Igualmente, análisis en animales de experimentación nos llevan a preguntarnos si el sentir empático es un proceso puramente automático. Tal vez no…, la empatía es realmente un conjunto de habilidades y existe abrumadora evidencia de que ella y la preocupación empática pueden ser inducidas y robustecidas por la experiencia y la cultura. En el lado negativo, los experimentos sugieren que la exposición a un medio violento puede desensibilizarnos; vale decir, mitigar la respuesta de nuestro cerebro ante el dolor que no es nuestro.

También parece estar claro que la gente puede sentir menos dolor cuando las víctimas le son extrañas, miembros de otra raza o individuos marcados por un estigma social. Quizá la violencia represora y el goce con la humillación y el dolor ajeno que hemos visto durante tres lustros de militarismo socialista comunista en Venezuela y acrecentado in extremis en los últimos meses de protestas cívicas, pueda ser producto de la continuada prédica del odio y la aniquilación hacia quien piensa distinto. Esta situación puede parecer desoladora, pero también sugiere que puede haber formas, técnicas de reeducación para que ellos y nosotros mejoremos el sentimiento empático.

Adicionalmente a la prédica por alcanzar la excelencia profesional, es seguro –como fue en mi caso-, que podamos fomentar la empatía mediante la prédica con la palabra y muy especialmente con el ejemplo ante nuestros jóvenes estudiantes de medicina, mostrándoles que, a pesar de las profundas e injustificadas carencias de nuestro sistema de salud, el disfrute de servir y cómo de él, obtenemos preciosísimos goces espirituales…

rafaelmuci@gmail.com

[1] La resonancia magnética funcional (IRMf) es un procedimiento clínico y de investigación que permite mostrar en imágenes las regiones cerebrales mientras ejecutan una tarea determinada. En inglés suele abreviarse fMRI (por functional magnetic resonance imaging).