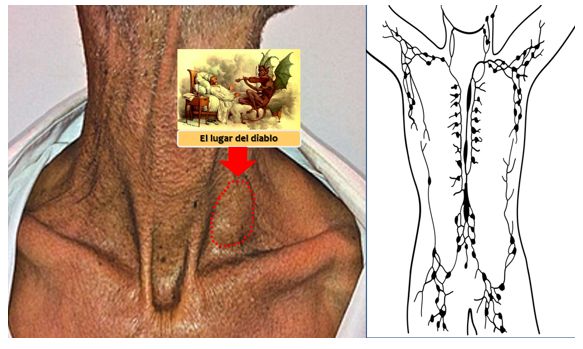

Elogio del ¨lugar del diablo¨: el ganglio, ¿de Virchow o de Troisier…?

Rafael Muci-Mendoza

Cinco años después de mi graduación, entre el 25 y 27 de agosto de 1966 cumplí un jalón en mi vida profesional e hice realidad un sueño; ingresé oficialmente en el escalafón universitario de la Universidad Central de Venezuela como profesor instructor. Me había desempeñado algunos meses como instructor interino, una etapa donde fui observado para conocer más acerca de mi persona y saber si servía o no para iniciar la carrera docente universitaria.

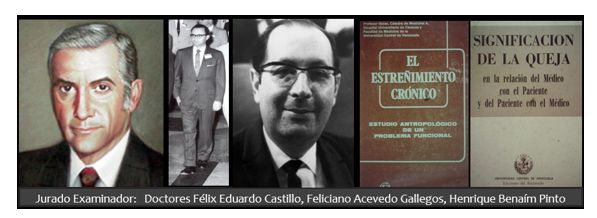

Se abrió el concurso de credenciales para dos cargos en la Cátedra de Clínica Médica B de la Escuela de Medicina José María Vargas. Concursamos tres jóvenes médicos, el doctor Julio Morillo, otro novel médico cuyo nombre no mencionaré y mi persona. Durante tres (3) días se desarrollaron las pruebas de oposición en el Hospital Vargas de Caracas. El presidente del jurado, doctor Henrique Benaím Pinto (1922-1979), profesor titular de medicina interna y los doctores Félix Eduardo Castillo Taveroa (1928-2012) profesor titular de medicina interna y Feliciano Acevedo Gallegos (1923-2006), profesor titular y jefe del servicio de gastroenterología. En horas de la mañana durante esos tres estresantes días, se realizarían tres pruebas: escrita, oral y discusión de un caso clínico. Por sorteo saqué sucesivamente un papelito que me indicaba el tema a desarrollar, embolismo pulmonar, fiebre reumática y el caso clínico se escogió rifando las 6 salas de medicina interna y las 18 camas. Según me dijo el doctor Wuani, el doctor Benaím luego de concluir mi clase oral dijo que eso era una clase magistral y no una charla para alumnos de tercer año, que eso no era precisamente lo que se buscaba de un candidato a instructor…

Durante esos tres días, jugábamos nuestro pellejo, pero también se jugaba el prestigio del hospital pues el doctor Benaím procedía del Hospital Universitario de Caracas. El doctor Herman Wuani había dejado de fumar, pero para él, el estrés fue mayor; recayó en su mal hábito cuando el presidente del jurado expresara que ninguno como que servía para aquella misión de enseñar. En mi descargo, tiempo después pudo vencer definitivamente a su humeante adversario.

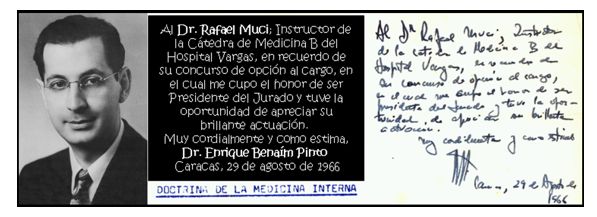

El paciente que me correspondió en suerte fue un viejecito emaciado y triste en la cama 6 de la Sala 6 con un bulto prominente en el epigastrio que sugería una obstrucción pilórica y en el cual no era difícil hacer el diagnóstico de un avanzado cáncer gástrico como era la situación de habitual presentación de estos cánceres en el pasado. Entre otras cuestiones me preguntó cómo se designaba el ganglio supraclavicular que allí se encontraba en estos casos. Le dije, ¡Es un ganglio marcador, el Ganglio de Troisier! Él me dijo, ¡No, Ganglio de Virchow! Yo insistí y el me respondió alzando aún más la voz ¡Virchow! Me pareció que no tenía sentido discutirle, pero estaba seguro que también así se llamaba. Realmente no estaba equivocado pues Virchow (alemán, 1848) y Troisier (francés, 1889) se disputaban el puesto por la descripción primigenia y se empleaban indistintamente. El doctor Benaím tomaba notas en un pequeño trozo de papel doblado en cuatro partes… era su costumbre en todas las reuniones donde asistía e inclusive, durante la entrevista con los pacientes que acudían a su consulta privada. Cuando ingresó a la Academia Nacional de Medicina en 1976 basó su trabajo en el estudio de veinticinco mil de tales fichas ¨textuales¨ las cuales sirvieron a su prolija investigación que intituló, ¨Significación de la queja en la relación del médico con el paciente y del paciente con el médico¨, y que luego fuera publicada en ediciones del rectorado de la UCV en 1983 bajo la rectoría del doctor Carlos Moros Ghersi. En palabras del doctor Augusto León fue ¨el aporte más denso hecho por el autor a la ciencia médica nacional¨.

Al final aprobamos Julio Morillo y mi persona… Ya liberado de la gran tensión interna que me había poseído durante esos tres días extraordinarios, salí al pasillo, observé en la distancia al doctor Benaím cuando transitaba el corredor de arcos ojivales de mi hospital hacia la salida; entonces, volteando, alcanzó a verme y llamó mi atención para que me acercara, me felicitó y me invitó a visitarle en su cátedra expresándome que con gusto podría cambiarme por tres de sus asistentes, confesión que me dejó desconcertado, asombrado y orgulloso…

Le visité dos días más tarde, me aconsejó como un padre y luego me regaló varios libros mimeografiados de su autoría, entre ellos, ¨Doctrina de la medicina interna¨ y ¨Manual del Instructor¨, escribiendo en el primero una dedicatoria en letra micrográfica donde asentaba que había sido un honor haber sido presidente del jurado y presenciar mi «brillante actuación»… Me retiré henchido de satisfacción y orgullo y listo para iniciar mi rol de Instructor por Concurso en la seguridad de que no defraudaría ni a mis alumnos, ni a mis maestros ni a mi institución…

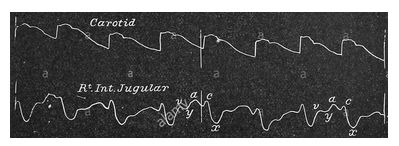

El nódulo de Virchow (Virchow R. «Zur Diagnose der Krebse in Unterleibe». Med Reform. 1848;45:248), también llamado en la literatura francesa nódulo de Troisier (Troisier CE. «L’adénopathie sus-claviculaire dans les cancers de l’abdomen». Arch Gen de Med. 1889; 1:129-138 and 297-309), es una adenopatía supraclavicular, habitualmente izquierda, que por recibir el drenaje de los vasos linfáticos de la cavidad abdominal y también del tórax, puede ser asiento de metástasis. Los tumores que siembran a este sitio son carcinomas primarios de órganos torácicos o abdominales, con mayor frecuencia cáncer gástrico. En razón de su talante invariablemente maligno, ha recibido también el nombre de «nódulo centinela» o «ganglio señal» o ¨lugar del diablo¨ (de este último nombre no he encontrado una cita o una explicación, pero basta referirse ¨Al Malo¨ o al ¨Maligno¨ para que se entienda claramente el talante de la condición que lo produce).

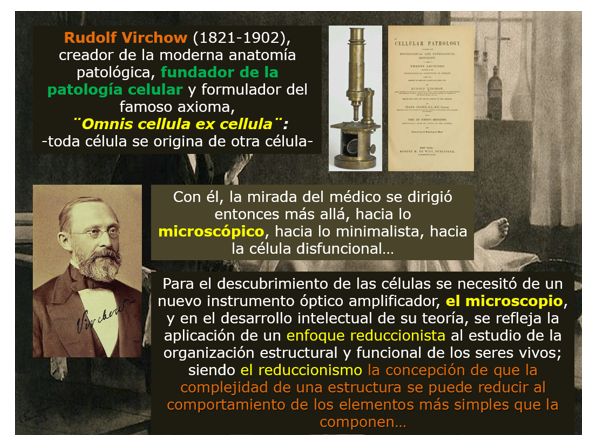

No hay duda de que la primacía en la descripción de este nódulo correspondió a Rudolf Ludwig Karl Virchow (1821-1902), el médico patólogo más prominente en la Alemania del Siglo XIX, quien en 1848 publica la diseminación de tumores abdominales hacia la región supraclavicular. Cuatro décadas más tarde, Charles-Emile Troisier (1874-1919), clínico y anatomopatólogo francés, describe nuevamente esta entidad y agrega más casos a los ya conocidos. Hasta nuestros días se ha mantenido la dualidad en su denominación, siendo llamado nódulo de Virchow en la mayoría del mundo y nódulo de Troisier en Francia y otras regiones de habla francesa.

Si tuviera que ser examinado nuevamente, no me cabe duda de que lo llamaría nódulo de Virchow-Troisier para rendir homenaje a dos tan importantes médicos del siglo XIX y evitar estrellarme contra esa catedral de conocimientos que fuera el maestro Benaím.

Fueron tiempos memorables…, diría yo que hasta románticos, donde los médicos, particularmente los internistas por ser, nos esmerábamos en conocer, comprender y ejercitar nuestros sentidos en la búsqueda de pistas para llegar a la enfermedad escondida y acantonada más allá de la opacidad de la piel y desvelar su malintencionada presencia… Todo el tiempo estudiábamos de todo y aprendíamos de todo y de todos, y nos hacíamos de un acervo de nuevos conocimientos, de viejas y nuevas enfermedades como si necesitáramos de un catálogo adonde referir los diferentes lenguajes o maneras de comportarse de las diversas patologías sin olvidar que cada paciente matizaría los síntomas para hacerlos suyos propios, de acuerdo a su identidad única, en razón de su propia biografía; así, descubrimos que la enfermedad de nuestros pacientes, no se parecía en nada a las desplegadas en los libros de texto con la monotonía de sus algoritmos y flujogramas…

Nos sabíamos orgullosos herederos de aquellos conocimientos simples, muchas veces inmancables para lograr entender el drama de la enfermedad mediante el trabajo arduo del pasar una y otra vez sobre los cuerpos de los pacientes mirando más que viendo con sensibilidad exacerbada de nuestros fotorreceptores retinales (¨visus eruditus¨); acrecentando nuestra sensibilidad táctil para hacer nuestras manos perceptivas; escuchando con inteligencia y haciendo de nuestros oídos verdaderos ¨auditus eruditus¨, no sólo para escuchar la impureza de los sonidos producidos por la enfermedad sino también el triste drama del dolido y propiciar la catarsis sanadora consiguiente, interpretando y volviendo una y otra vez sobre lo interpretado, vale decir, arando la tierra una y otra vez, recogiendo cosechas como trabajadores de buena fe y no como cientificistas amigos del espectáculo y la fama fácil que podría el poeta poner en palabras:

¨Su rastro es agitado, pero efímero, como el de la nave en el mar,

no callado y fecundo, como el del arado de la tierra¨.

El cientificismo es y ha sido una desviación artera que gravita sobre el médico induciéndole a dejar la verdad de un lado pues posee un acento mágico que produce, a su vez y de inmediato, un eco en la multitud. Dígame con este asunto de la pandemia del virus chino, del SARS Covit-19, donde todo médico se siente autorizado para opinar de muchísimas cosas que no sabe pero creerá saber a fuerza del alienante bombardeo informativo, adquiriendo la pretensión de dar a sus superficiales ideas categoría de infalibles, y como ya cree saber, por tanto, aventurará tratamientos y las ocurrencias terapéuticas más estrafalarias para complicar aún más el saco de gatos en que se ha convertido esta fulana pestilencia.

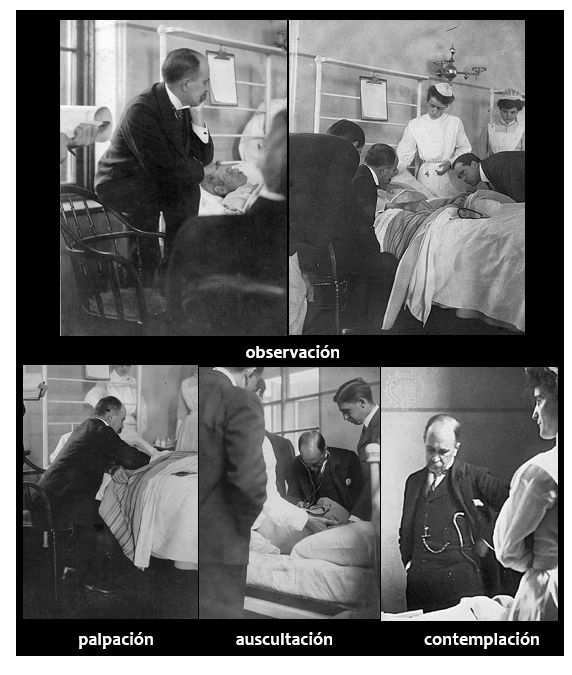

Volvamos al aroma de lo clásico y veamos en el conjunto fotográfico a Sir William Osler (1849-1919) en quien se conjugaba en forma armoniosa la medicina científica y la humanista. Coloca su pierna derecha en la silla y está en parte sentado en su respaldo. Toda su atención está centrada en algo que el paciente presenta, probablemente en el abdomen, o quizá en el tórax o el área cardíaca… Al mismo tiempo está pensando, como lo muestra su mano sujetando la cabeza, en una actitud que recuerda a la escultura de El Pensador de Rodin. Ahora Osler integra los datos que le ha obtenido del médico residente, con lo que él ha visto, palpado y escuchado en el cuerpo del paciente. Ha realizado un diagnóstico, piensa en un tratamiento y quizá hasta en emitir un pronóstico si fuera lo procedente. Desgraciadamente la expresión compasiva de Osler parece reflejar que probablemente muy poco se puede hacer ya para curar a este paciente, que parece resignado, distante y ausente…

Como desde antaño, en la época de Osler la exploración física del cuerpo del enfermo era una de las armas más eficaces y potentes de que disponía el médico para diagnosticar. Las radiografías y los análisis de fluidos biológicos apenas empezaban a utilizarse. La exploración física era lo fundamental y a estas pruebas adjuntas se las llamaba, por ello, complementarias, pues nada menos, complementaban el juicio clínico. A lo largo del siglo XX con el desarrollo de la tecnología, las pruebas complementarias fueron adquiriendo cada vez mayor protagonismo y contundencia, y en la actualidad, constituyen el núcleo fundamental del acto médico. La discusión de los problemas del paciente ya no se realiza alrededor de la cama del paciente, sino en los fríos despachos y en las mudas pantallas de los ordenadores teniendo como interlocutores un grupo de estudiantes adormilados y desmotivados.

Algunos médicos, sin embargo, han empezado a darse cuenta de lo importante que, para el arte, que, para el paciente, para el médico y para los estudiantes, puede ser el volver a formar corro alrededor de la cama del paciente y sus miserias, del humano enfermo y el poder constituirla de nuevo en el centro de la práctica y la enseñanza de la medicina.

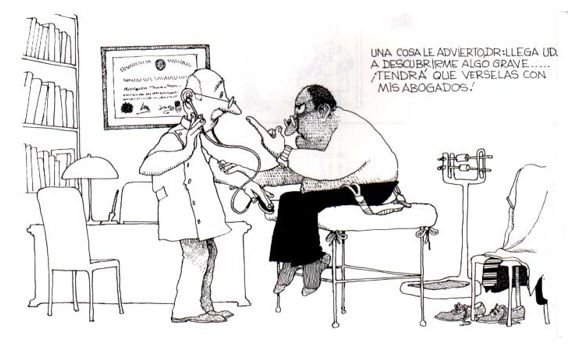

Porque la calidad de la atención médica tiene como tema central la comunicación entre dos hombres, uno que sufre y otro que intenta interpretar su sufrimiento y ayudarlo; mejor aún, si calza sus zapatos; pero si esta comunicación es deficiente, la posibilidad de confusión y conflictos se incrementa. Se ha demostrado que en la mayoría de los casos los problemas no se relacionan con un mal desempeño técnico del profesional, sino con una falla en el proceso comunicacional entre médico y paciente. Y es porque casi todos ignoran aquel asunto de “la silla” de Don Gregorio Marañón (1887-1960), el sublime internista y endocrinólogo llamado el Hipócrates español.

Se cuenta que una vez le preguntó un periodista cuál había sido para él, el avance más importante que había tenido la medicina, a lo que Dn. Gregorio respondió de forma muy escueta y sin titubeo: ¡la silla!

Quería con ello insistir en que, en la práctica de la medicina, lo más importante era lo que contaba el paciente y sobre este aspecto se construyó y progresó la clínica, y que dedicar tiempo a hablar con el paciente, seguía siendo uno de los aspectos más fundamentales de la relación del enfermo y el médico, y del médico y el enfermo, un contrato de empatía, y, pero además, la clave del diálogo diagnóstico. Solo a través de la comunicación interpersonal podemos saber quién es el enfermo, qué es lo que siente, cómo vive su enfermedad, cuál es la índole de ésta, cómo reacciona ante ella y aún, si tiene capacidades para superarla -porque a menudo dejamos todo a las drogas terapéuticas olvidando la vis medicatrix naturæ helénica que a diario nos libra de desaguisados y entuertos-. Este aspecto de la enfermedad no lo puede conocer el médico a través de una radiografía, ni con un examen de laboratorio, ni con el último artilugio de la tecnología, solo puede saberlo hablando, comunicándose con el humano doliente. Así fue…, así sigue siendo a pesar de la magia de las máquinas, pues la biotecnología tiende a substituir al hombre, a ponerlo a su servicio y en los países del primer mundo ha sido puesta al servicio de la industria cultural, del dinero y de las profesiones particularmente de la medicina, en una expansión cada vez más avasallante y destructora que cualquier tendencia a conservar, vale decir, a mantener una desigual lucha entre lo permanente que es la clínica, y lo fugaz representado por la tecnología, esa que luce objetiva y exacta pareciendo ignorar que el saber no es solo saber, sino, a la vez, saber y dudar; y, por lo tanto, no saberlo todo, pedantesca quimera, es negación de la verdadera ciencia.

El temor a la demanda médica en medio de una débil relación por su parte, propicia el abuso, distorsiona la relación, anticipa la despersonalización e incrementa la cosificación del enfermo.

Estas disquisiciones compendian la vida de muchos médicos de mi época y afortunadamente de muchos otros de tiempos actuales, que añoran la relación sanadora promovida por la escucha y el contacto…

Excelente Maestro como siempre. Gracias. Espero ya esté bastante recuperado. Abrazos

Excelente articulo. A veces los episodios de la historia personal de nuestros profesores enseñan, tanto o más, que los gruesos libros de Medicina.

Virchow tuvo en Adolf Ernst un paisano traductor de su filosofía en Venezuela, que luego completo Rudolf Jaffe a su llegada a Venezuela en 1935.

Gracias de nuevo

Querido Rafael, leerte se ha convertido en una de mis actividades preferidas.

Te dejo mi correo electrónico para que, por favor, me hagas llegar cada nueva entrega de tus interesantísimos artículos.

Recibe un fuerte abrazo, con todo mi aprecio y mis respetos.

Gracias de nuevo por su agudo relato. La razón fundamental de ser médico se ha perdido. Solo importan los reales. Incluso se habla de sustituir al médico mediante «inteligencia artificial». Menos mal que eso yo por lo menos no lo voy a vivir.

Como siempre certero en su narrativa. Gran saludo mi estimado amigo