Es cierto, alguna vez quise ser psicoanalista. Todo ello debido a un psicoanálisis personal que iniciara en 1961 poco después que me graduara de médico cirujano en la Universidad Central de Venezuela y me asaltaran en sucesión varias crisis de pánico entremezcladas con síntomas de un síndrome de hiperventilación.

Claro está que yo no sabía qué era aquello en que me embarcaba, pero sí percibía lo perturbador que era sentirse diferente, sumergido en una amenaza desconocida, en una experiencia indescriptible nunca sentida, percibiendo un inminente peligro sin saber de dónde provenía, con síntomas somáticos y psíquicos entremezclados: miedo, inestabilidad y mareo, despersonalización, -me miraba aterrorizado en el espejo y me preguntaba si era yo aquél allí reflejado-, desrealización –el medio familiar me parecía cambiado y extraño-, el corazón desbocado, oleadas de frío o calor, sudoración, sequedad oral, hormiguillo en las manos, opresión torácica y dificultad respiratoria, en fin, el caos, el no saber qué pensar…

¿Un infarto? ¿una embolía pulmonar? ¿la locura misma…? ¿qué hacer, adónde ir o a quién recurrir por auxilio? Acababa de hacer mi última pasantía como estudiante en el Hospital Psiquiátrico de Caracas, y debo confesar que me impactó muy negativamente el conocerlo, especialmente luego que transitáramos a diario por una sala abierta de mujeres de diversas edades, sin privacidad alguna, rodeada de fuertes barrotes oxidados, con las camas fijas con cemento en el piso, desnudas en pelota sin que pizca de pudor las contuviera para hacernos a los estudiantes que pasábamos gestos soeces, y habiendo perdido toda continencia verbal, nos invitaban a tener contacto carnal con ellas…

Parecía que ayer nomás se había liberado a los enfermos mentales de las cadenas que sujetaban sus atemorizantes delirios, y se aconsejaba tener para con ellos un trato más humanitario. No era aquello una muestra de misericordia, era una prueba de filantropía. Me parecía estar viendo en el cuadro del pintor Robert Fleury (1795), al doctor Philippe Pinel (1745-1826) –autor de esta proeza-, médico francés que cambió la actitud de la sociedad hacia los enfermos mentales en un ala para mujeres locas del Hospital de La Salpêtrière de París, liberando a una paciente de sus cadenas, esas con que eran confinados, reducidos y olvidados por su familiares y la sociedad; o al doctor Jean Martin Charcot (1825-1893), famosísimo neurólogo francés en el cuadro de André Brouillet (1887) asistido por su alumno Joseph Babinski durante el «rapto histérico» de su paciente «Blanche» (Marie) Wittman, «la reina de las histéricas¨, modelo profesional de aquél entonces que usaba el Maestro en sus presentaciones clínicas en diversos escenarios médicos, y quien describió la histeria y buscaba el locus cerebral donde se asentaba, hasta que su alumno Sigmund Freud (1856-1939) reconociera que su asiento estaba en la intangibilidad de la psique enferma…

En una de estas últimas clases del fin de la carrera, un psiquiatra nos había hablado con gran frialdad de la esquizofrenia y del llamado signo del espejo. Se nos habló de la identidad del yo, esa que hace que nos sintamos idénticos a pesar del paso del tiempo y que puede alterarse en la esquizofrenia. Al hacer irrupción la enfermedad, el sujeto esquizofrénico vive en su yo transformado, uno muy distinto del que conocía anteriormente, suerte de posesión por un ente diabólico. Nos refirió el profesor que en las fases iniciales o premonitorias de la esquizofrenia, también llamada entonces demencia precoz, se presentaba con gran frecuencia un curioso e importante síntoma hasta el punto de constituir una verdadera señal de alarma en la a menudo tórpida eclosión de esta psicosis; era el signo o síntoma del espejo o signe du miroir, llamado así desde A. Delmas, que consiste en que el sujeto se observa repetidamente en el espejo donde no se reconoce, tratando de comprobar si sigue siendo el mismo…

Es bien conocido el ¨síndrome del tercer año de medicina¨ donde el prospecto de médico al través de su inmadura psiquis es aquejado por todas las patologías que va conociendo a lo largo del tortuoso y escabroso camino del aprendizaje, una variante de la hipocondría; mi caso fue atípico, pues apareció ya siendo un novel médico…

A finales de la década de 1920, Paul Abély (1897-1979), emprendió el estudio sistemático de las manifestaciones de algunos psicóticos ante el espejo [Abély P. Le signe du miroir dans les psychoses et plus spécialement dans la démence précoce. Ann Med Psychol. 1930]. Llamó signe du miroir al síntoma común de control y extrañeza ante la propia imagen que devuelve el espejo, y que parece indicar la transformación de dicha imagen en un «otro»; de ahí la extrañeza, la captura y la angustia…

Viví intensamente lo que creía era el signo del espejo: Un escalofrío áspero y amenazador me corrió desde la nuca hasta los tendones de aquiles al sentirme del todo cambiado y en las inminentes garras de la locura. Mi hermano Fidias Elías (†) –ya graduado de médico- no estaba en casa entonces; hacía un curso de Medicina Tropical en São Paulo, Brasil; sabía que un profesor mío vivía cerca y allá raudo me dirigí en mi Volkswagen hacia el edificio donde residía. Toqué el timbre del conserje quien me dijo que él ya no vivía allí, que se había mudado…

Viví intensamente lo que creía era el signo del espejo: Un escalofrío áspero y amenazador me corrió desde la nuca hasta los tendones de aquiles al sentirme del todo cambiado y en las inminentes garras de la locura. Mi hermano Fidias Elías (†) –ya graduado de médico- no estaba en casa entonces; hacía un curso de Medicina Tropical en São Paulo, Brasil; sabía que un profesor mío vivía cerca y allá raudo me dirigí en mi Volkswagen hacia el edificio donde residía. Toqué el timbre del conserje quien me dijo que él ya no vivía allí, que se había mudado…

El frío decembrino reavivó mi ánimo y fue aplacando aquellas aguas turbulentas que amenazaban con ahogarme. Era cierto, sí, luego de la tormenta arribaría la calma tal como ocurrió; pero ya yo no sería el mismo, amagos de la desconocida amenaza a menudo me asaltaban cuando menos lo pensaba y perturbaban mi ánimo, el mal presentimiento me erizaba el cuerpo, pero, ya nunca más tuve una de esas crisis magnas, la propia ¨crisis¨, que desde esta distancia veo tranquilo y compasivo de mí mismo como si fuera un mal sueño, una pesadilla intolerable, pues eso fue y quedó tirado en el pasado…

Mi hermano Fidias Elías (†) graduado de médico tres años antes, al conocer de mi relato me dijo que le parecía una crisis nerviosa. ¿Nerviosa?, yo que siempre había sido tan bien plantado y ecuánime, tan serio y tranquilo… No podía entender que la procesión andaba por dentro y muy robusta por cierto, pero consentí que me viera un psiquiatra amigo de él. No fue una consulta formal, sólo fue una conversación de pasillo… Me dijo que yo tenía una ¨neurosis de angustia¨ y que me aconsejaba iniciar un psicoanálisis formal; ¿y qué carajo sería aquello? –me preguntaba-. Él se ofreció a buscarme un psicoanalista que se encargara de mi cuidado, y así fue… Inicialmente el médico argentino, César Ottalagano y muchos años después el venezolano Nicolás Cupello tomaron turnos para guiarme a través de la selva de mi madurez emocional.

Estaba yo aquejado de dolor psíquico (emocional, mental), ese que no es tangible y observable para los otros; quien lo padece lo lleva internamente, lo rumia y muchas veces desconoce que lo experimenta, cerrándose a cada paso las oportunidades de crecer, amar, trabajar o tener una vida plena. Así que enfrenté el dolor psíquico que tiene tantas caras, tantas aristas y tantos disfraces, un angor animi: síntoma escalofriante en el que uno tiene la certeza de que fallece, la percepción de que está muriendo, un ominoso presentimiento con la acerada certeza del filo de una guadaña. Hablé, me desahogué, lloré, mis miedos fueron interpretados, nunca se me suministró un neuroléptico o un tranquilizante, y todo fue transcurriendo a ¨palo seco¨ en sesiones diarias, 5 veces por semana durante 11 años con alguna interrupción en el camino; a no dudar, una pesada pero necesaria carga económica, pero… una inversión a futuro…

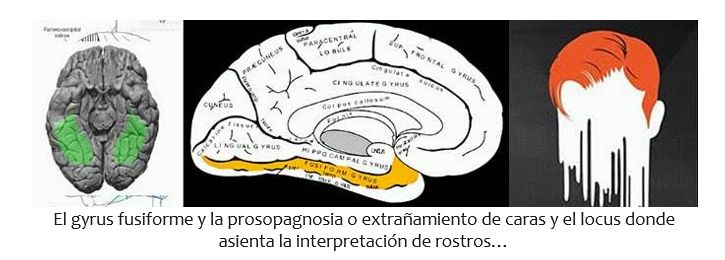

¿Demasiado…? Tal vez en el breve discurso del neurólogo británico, aficionado a la química y esclarecido escritor doctor Oliver Sacks (1933-2015), agradeciendo sus 50 años de psicoanálisis, dice al lector que su analista, Leonard Shengold, «me ha enseñado sobre el poder de prestar atención, escuchando lo que está más allá de la conciencia o de las palabras». Esto es algo de lo mucho que me ha enseñado Sacks a través de su práctica como terapeuta y de su trabajo como exitoso escritor de deliciosos libros sobre patologías neurológicas, e inclusive al mostrar a todos sus propios síntomas como era el de sufrir de prosopagnosia, condición radicada en la base cerebral, en el gyrus fusiforme y la corteza visual, que le impedía reconocer las caras de otros, inclusive de quienes muy de cerca conocía y quería –y de la cual sufro en una forma muy atenuada y curiosamente, no me ocurre con las facies muchas veces uniformes que imprime la enfermedad en mis pacientes… –

Mi psicoanálisis me sirvió de mucho, me hizo más humilde y tolerante, el conocimiento y la riqueza adquiridos permeó en mi familia, en Graciela –que siempre fue mucho más madura e intuitiva que yo- y en mis hijos y aún en mi práctica de internista y en mis alumnos: me hizo comprender cómo soma, mente y mundo exterior, imbricados e inseparables como son, acompañan la biografía de cada individuo tanto en la salud como en la génesis de su propia enfermedad; así, que nada me asombraba como para paralizarme, las confidencias de mis enfermos, sus grandes o pequeñas tragedias, podía comprenderlas sin trago grueso ni sonrojo, sin juzgarlos ni dictaminarlos, pues los médicos somos humanos de la misma estirpe, estableciendo al mismo tiempo una distancia saludable y cálida entre sus problemas y los míos, y así, acompañándoles sin excusas ni resaltos he mantenido un compromiso, pues, ¿qué tienen ellos que yo no tenga?; desde entonces estuve y he estado dispuesto a oírles, a servir de facilitador de ese saludable drenaje de sus angustias y temores que suplanta la píldora farmacológica; a no sentirme omnipotente ni a adelantarles pronósticos terribles que en sus casos particulares nunca sabría si se cumplirían, error en que incurrimos los médicos cuando todopoderosos, ponemos más atención a las estadísticas que a la diversidad, potencialidad y unicidad de los enfermos que atendemos… Por supuesto, que mi formación de internista me ha permitido también atisbar las grandes o pequeñas tragedias ¨orgánicas¨, muchas veces prenuncio de una catástrofe corporal que podría ser prevenida…

Pues bien, a fines de los sesenta decidí que sería psicoanalista, pero me era muy difícil y doloroso pensar en no ser internista nunca más. En las vacaciones de 1970 me fui de viaje por Suramérica con Graciela y mis hijos Rafa y Gustavo –Chelita, nuestra hija menor aún no había nacido-. Mi sueño –aunque no muy firme y definido todavía- era hacer inicialmente psiquiatría general y luego irme al Clínica Tavistock en Londres y dedicarme al psicoanálisis.

Cuando a llegué a Lima, el doctor Alberto Seguín, a quien conocía por su libro, ¨Bases de la psicoterapia¨, y que adelantándose a su época, había desarrollado la visión del enfoque integral en medicina introduciendo el ahora reconocido modelo biopsicosocial de la enfermedad, propuso que el hombre enferma en su integralidad y que siendo él responsable de su comportamiento, la intervención terapéutica no puede ser unilateral, ni menos reducirse a la esfera biológica: Al llegar tuve la ingrata noticia de que había tenido que abandonar la ciudad, así que nunca le conocí personalmente.

Cuando a llegué a Lima, el doctor Alberto Seguín, a quien conocía por su libro, ¨Bases de la psicoterapia¨, y que adelantándose a su época, había desarrollado la visión del enfoque integral en medicina introduciendo el ahora reconocido modelo biopsicosocial de la enfermedad, propuso que el hombre enferma en su integralidad y que siendo él responsable de su comportamiento, la intervención terapéutica no puede ser unilateral, ni menos reducirse a la esfera biológica: Al llegar tuve la ingrata noticia de que había tenido que abandonar la ciudad, así que nunca le conocí personalmente.

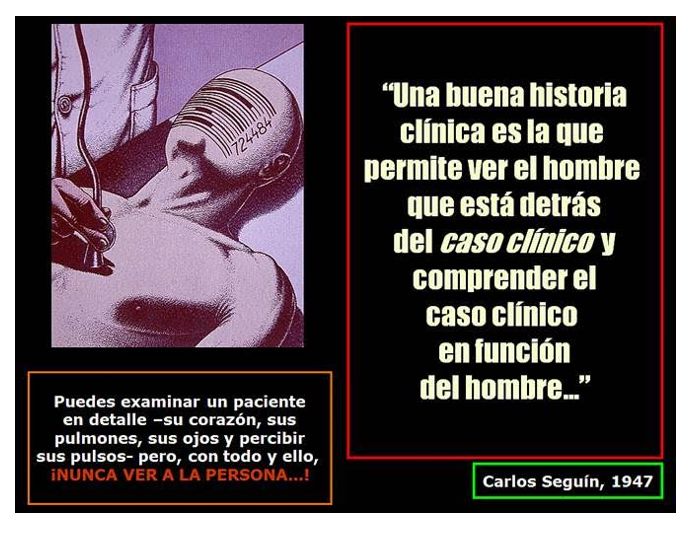

Me fui entonces a Buenos Aires con una obra que el doctor Francisco Herrera Luque le había enviado al doctor Isaac Luchina, psicoanalista y posteriormente autor del libro, ¨El grupo Balint¨ (Editorial Paidós, Buenos Aires, 1982). Allí conocí los llamados grupos Balint y participé en uno de ellos. Creados por el doctor Michael Balint, psiquiatra inglés fallecido en 1971 y quien había desarrollado un sistema de formación continua de médicos generales tendente a la resolución de las dificultades, que a nivel psicológico, se presentaban durante la relación médico-paciente. Su metodología fue recogida en su libro, ¨The doctor, his patient and the illness¨ (Londres, Pitman, 1957 y reeditado en 1963), donde se asentaba que el objetivo de seminarios con médicos generales y conducidos por un psiquiatra entrenado era, «estudiar las implicaciones psicológicas en la práctica de la medicina general…, que no es únicamente la ampolla del medicamento o la caja de comprimidos lo que importa, sino la manera cómo el médico prescribe a su enfermo».

Me fui entonces a Buenos Aires con una obra que el doctor Francisco Herrera Luque le había enviado al doctor Isaac Luchina, psicoanalista y posteriormente autor del libro, ¨El grupo Balint¨ (Editorial Paidós, Buenos Aires, 1982). Allí conocí los llamados grupos Balint y participé en uno de ellos. Creados por el doctor Michael Balint, psiquiatra inglés fallecido en 1971 y quien había desarrollado un sistema de formación continua de médicos generales tendente a la resolución de las dificultades, que a nivel psicológico, se presentaban durante la relación médico-paciente. Su metodología fue recogida en su libro, ¨The doctor, his patient and the illness¨ (Londres, Pitman, 1957 y reeditado en 1963), donde se asentaba que el objetivo de seminarios con médicos generales y conducidos por un psiquiatra entrenado era, «estudiar las implicaciones psicológicas en la práctica de la medicina general…, que no es únicamente la ampolla del medicamento o la caja de comprimidos lo que importa, sino la manera cómo el médico prescribe a su enfermo».

Así, asentaba él que, ¨La primera medicación que administra un médico a su enfermo, es su propia persona¨. ¡Cuánta verdad que tantos de nosotros que nos decimos médicos desconocemos! Nunca lo he olvidado, hemos sido ungidos pues, tan solo, únicamente por presencia somos los médicos una potente medicina, un bálsamo tranquilizador siempre y cuando sepamos asumir el rol de un veraz y bondadoso escuchador, pues también y como a menudo ocurre, podemos ser un revulsivo que hiere más el alma e inclina la balanza hacia la desesperanza…

De vuelta a Caracas, con un libro enviado al doctor Guillermo Teruel, quien con el doctor Hernán Quijada, habían sido los primeros psicoanalistas formados fuera del país, luego que tuviéramos una larga y cordial conversación y supo algo de mí persona, me dijo que yo podría ser un excelente psicoanalista…

Tal vez seducido por las palabras de quien se consideraba entonces el Padre del Psicoanálisis en Venezuela, comencé a entrevistarme en Caracas con otros 5 especialistas quienes, de aprobarme, me permitirían integrarme a su selecto grupo para iniciar mi formación. Fui aceptado por los cuatro primeros. La última entrevista la sostuve con el doctor Hugo Domínguez, hombre bonachón y sencillo. Sentado en su apartamento de San Bernardino, con una pierna enyesada sobre un taburete, luego de escucharme atentamente y hacerme algunas preguntas, me dijo sin anestesia,

-¨Mire doctor, sinceramente, usted no sirve para esto…¨

Allí terminaron mis devaneos con el psicoanálisis. Sus palabras, lejos de producirme frustración o desconcierto, fueron para mí un bálsamo liberador, sentí un inmenso alivio al confirmarme que mi alma era de internista y profesor universitario y no de psicoanalista, lo cual de haberse concretado habría sido un rotundo fracaso, una decisión que hubiera sido como desposar a una mujer a quien no quería… La medicina interna y la docencia universitaria y luego la neurooftalmología, han sido la razón de ser de mi larga y gratificante vida profesional.

He enseñado a la cabecera del enfermo y me ha emocionado el ver trocar al bisoño en un experimentado; he guiado la mano torpe del novel estudiante que palpa un abdomen doloroso; he enseñado cómo auscultar un corazón mediante un estetoscopio con dos auriculares y cómo reconocer la herida de una válvula cardíaca o el ritmo de galope confirmación de una insuficiencia cardíaca; he guiado sus ojos para ver minucias denunciantes en los ojos de otros a través de un oftalmoscopio; la medicina antropológica ha estado presente en mi boca y en mi hacer durante las revistas médicas mostrando aquello ausente de la medicina organicista: el hombre tras la enfermedad que lo aqueja; he dictado más de 1600 charlas, me he dejado enseñar, he influido en la vida de un número muy elevado de estudiantes de medicina a lo largo de 46 años de presencia hospitalaria –ahora más de 52-, he formado numerosos especialistas en medicina interna y casi una cuarentena de superespecialistas neurooftalmólogos siendo estos últimos oftalmólogos, internistas, neurólogos, neurocirujanos y neuropediatras provenientes del país y de países hermanos; por cerca de 20 años he formado parte de la Faculty en el área de neurooftalmología del Curso Interamericano de Oftalmología Clínica que dicta anualmente el Bascom Palmer Eye Institute de Miami y así, he tenido oportunidad de dictar mis charlas, siempre al cierre del Curso y a casa llena, a más de 500 participantes en su mayoría provenientes de Hispanoamérica. A través de mis artículos de prensa y en la Internet he demostrado que el mejor amigo del miedo es el miedo mismo y que cuando tenemos algo qué decir estamos obligados a decirlo… En fin, he hecho mío el vocablo ¨servir¨, la palabra más hermosa del diccionario…

El dolor y las llagas de mi temprana inmadurez que me hacían sentir como un ¨patito feo¨, han sido restablecidas por la sana aceptación real y sin complejos de quién soy, de lo que soy y de lo que no soy ni quiero ser, y por ello, si me diesen la oportunidad de volver a la adolescencia o adultez temprana, sin dudas lo rechazaría, no quisiera reproducir de nuevo el dolor psíquico de aquellos tiempos porque en esencia, hoy día recogiendo los frutos de aquella siembra, me siento satisfecho, feliz y emocionalmente rico, pero siempre teniendo presente que mi labor y mi responsabilidad aún no ha terminado, y sólo culminará cuando exhale mi último suspiro…

Mis angustias y dolores son ahora otros: la suerte de mi país sumido en un agregado de profundos y desgarrantes problemas, penas y amenazas, y de la medicina que he enseñado con devoción y que con saña y sevicia se intenta destruir…

Alguno se preguntará, ¿Por qué de compartir tu historia…? ¿Es que no te da vergüenza mostrar tus moretones y tus llagas…? Muchos caminos conducen a Roma y el camino que yo tomé no necesariamente fue el mejor ni el más rápido ni sirve para todo el mundo. Es simplemente una vivencia personal que quise transmitir: El dolor psíquico es un dolor de íntimo silencio parecido al dolor del animal, ese que enfrenta inhibiendo su acción o inmovilizando sus miembros. Diferente del dolor físico, un sufrimiento visible, un prenuncio simbólico de muerte expresado a través del grito, el llanto, la congoja, el temor, la queja o la palabra que suele promover la compasión y la colaboración de otros y los cuidados mutuos; el dolor mental no es trasmitido a otros y suele ser un mensajero silencioso del peligro de muerte que percibe nuestra psiquis. Por ello cuando al pasado volvemos y recordamos con absoluta fidelidad aquellos momentos ya buenos o malos, vivimos nuevamente pero vivimos diferente, porque al haber superado nuestros miedos o nuestras tristezas notamos como ascendimos un peldaño en nuestro duro proceso de maduración, y si al pasado retornamos es para que en nuestro presente encontremos toda la felicidad que merecemos.

Hay una muy buena oración para recordar cuando nos suceden esas cosas desagradables propias de la vida que parecen no tener solución: «Señor, concédeme fortaleza para solucionar lo que tiene solución; valor para aceptar lo que ya no tiene solución, y sabiduría para saber reconocer la diferencia».

Es una buena lección que podríamos resumir así: “Aceptar, olvidar, y seguir adelante”.